Der totale Krieg 1943: Joseph Goebbels hält seine Sportpalastrede und die Weiße Rose wird zum Tod verurteilt.

Hitler entgeht einem weiteren Attentat und deutsche Städte versinken im Chaos des ‘Moral Bombing’. Das ‘Unternehmen Zitadelle’ scheitert mit der Panzerschlacht bei Kursk — und für kurze Zeit kann sich Italien vom Duce befreien.

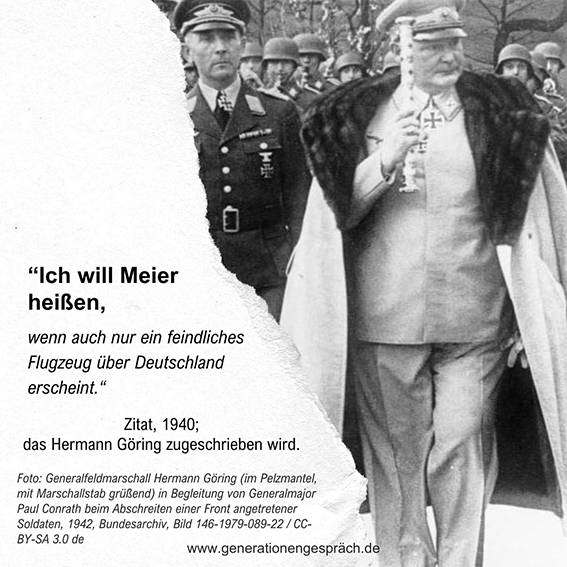

Hermann Görings sinkender Stern

Hermann Göring ist sich keiner Schuld bewusst.

Doch der Stern des prunksüchtigen Stellvertreter Hitlers, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Reichsluftfahrtminister, Präsident des Reichstags, Reichskommissar für Rohstoffe und Devisen, Beauftragter für den Vierjahresplan, Reichsforstmeister, Reichsjägermeister, und, und, und …

… und natürlich seit dem Frankreichfeldzug 1940 Reichsmarschall, ein von Hitler eigens für ihn neu erfundenen Titel, — Görings Stern ist im Sinkflug.

- Er kann weder deutsche Städte vor den Luftangriffen der Alliierten schützen, noch hat er die “Luftschlacht um England” gewonnen. Schon gar nicht in vier Wochen, wie er es Hitler selbstbewusst versprochen hatte.

Und auch seine Garantie, die eingekesselten Soldaten der Wehrmacht in Stalingrad aus der Luft zu versorgen, ist kläglich gescheitert.

Spätestens ab Mitte 1942 spielt Göring in Politik und Kriegsführung des “Dritten Reichs” keine nenneswerte Rolle mehr.

Als er merkt, dass Hitler ihn immer öfter links liegen lässt und andere Männer wie Albert Speer den Vorzug gibt, flüchtet er sich ins Private.

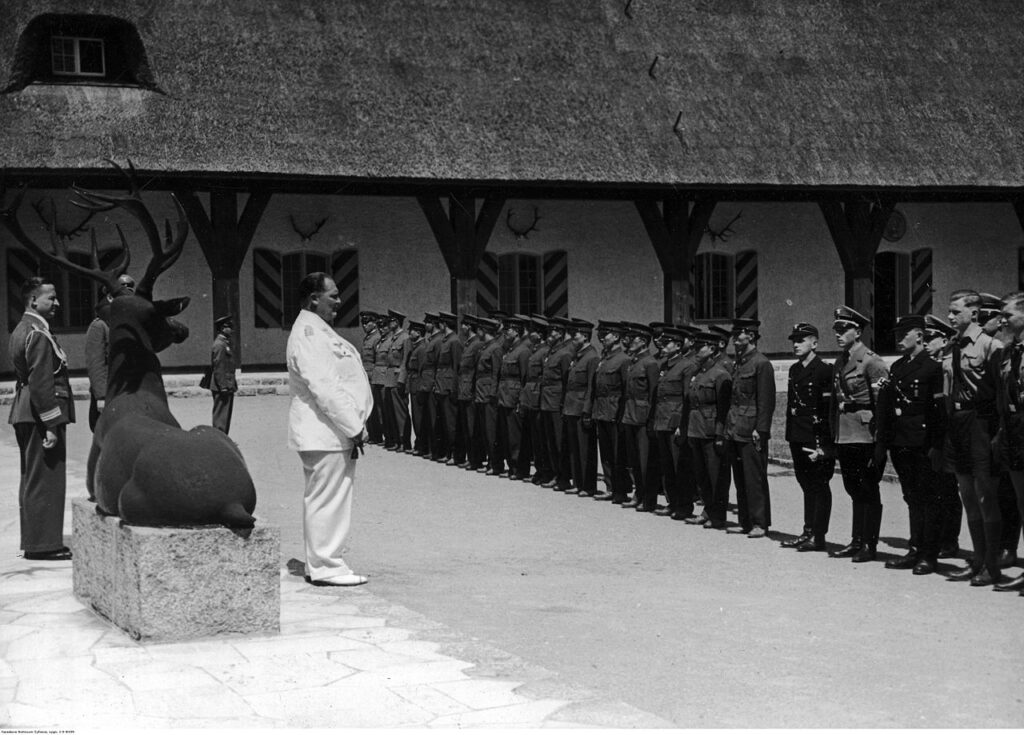

Er führt auf seinem pompösen Anwesen Carinhall mit Gattin Emmy, Töchterchen Edda und 150 Hausangestellten ein Leben in Saus und Braus, unternimmt lange Urlaubsreisen und Jagdausflüge und reist durch Europa, um Kunstwerke zu rauben, die ihm gefallen.

- Denn Göring ist der Gierigste in der NS-Kleptokratie, und gehört wie Hitler, Goebbels und viele anderen der oberen Zehntausend im NS-Reich zu denen, die Deutschland — und ab 1939 fast ganz Europa — für eine Art Selbstbedienungsladen halten.

Seinem öffentlichem Image schadet das nicht.

Göring ist zwar bei Hitler abgemeldet, aber beim Volk wie eh und je beliebt. Der Reichsmarschall gibt sich gerne jovial und als Genussmensch, seine Gefühlskälte und unersättliche Raffgier kann er Kinderwangen-tätschelnd geschickt verbergen.

Görings 50. Geburtstag 1943

Natürlich lässt es sich der Reichsmarschall nicht nehmen, seinen 50. Geburtstag am 12. Januar 1943 gebührend zu feiern — auch wenn die 250.000 Soldaten im Kessel von Stalingrad seit November mit einer Scheibe Brot pro Tag ums Überleben kämpfen.

- Am Abend des 11. Januars trifft man sich zu einem leichten Souper mit Roastbeef und Champagner im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt und genießt die einmalige Galavorstellung, die Intendant Gustaf Gründgens zu Ehren des Geburtstagskinds mit den besten Schauspielerinnen und Schauspieler des Reichs inszeniert hat: Heinz Rühmann, Theo Lingen, Gustav Knuth, Victor de Kowa, Bernhard Minetti, Marianne Hoppe.

Am nächsten Tag empfängt Göring 160 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zum Essen in seinem Palais im Garten des Reichsluftfahrtministeriums. Kellner in weißem Livree servieren — kriegsbedingt — Kohlsüppchen, im Anschluss gibt es Fisch mit Hummermayonnaise und Champagner.

Nach dem Essen überreichen die Geburtstagsgäste artig ihre Geschenke. Der Reichsmarschall liebt den Luxus und gibt gerne im Vorfeld kleine Hinweise, welche Kunstwerke, Diamanten, Gobelins, Möbel, edle Weine und Zigarren er auf seinem Gabentisch zu sehen hofft.

Der “Führer” ist nicht erschienen; er wacht in seinem Führerhauptquartier “Wolfschanze” in Ostpreußen über den Krieg.

Hitler hat als Vertreter seinen treuen Generalfeldmarschall Keitel geschickt, der Göring eine mit Edelsteinen besetzte Kassette überreicht und einen handschriftlichen Brief des “Führers”. Es kommt zu einer seltsamen Szene:

“Göring öffnet mit feierlicher Geste den Umschlag und liest das Schreiben langsam durch. Dann geht er plötzlich hinter seinen Schreibtisch, setzt sich auf den ausladenden Sessel, dessen Rückenlehne ihn überragt, und studiert den Brief erneut. Auf einmal beginnt er vor aller Augen zu weinen. Tränen, die an große Perlen erinnern, kullern über sein Gesicht. Doch es ist kein Schluchzen der Trauer, nein, Göring weint aus Ergriffenheit. Nachdem die sichtlich irritierten Gäste eine Zeit lang diesem Schauspiel beigewohnt haben, werden sie von einem Adjutanten taktvoll gebeten, den Raum zu verlassen, bis der so Gerührte die Fassung wiedergewonnen habe …“

Aus: Oliver Hilmes, Schattenzeit: Deutschland 1943: Alltag und Abgründe*

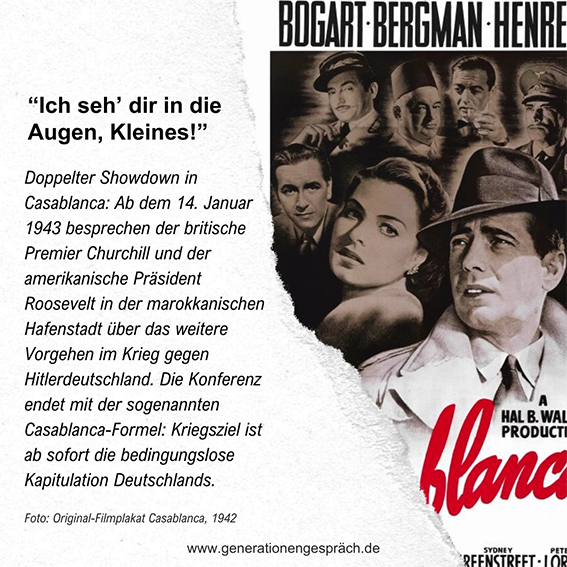

“Ich schau’ dir in die Augen, Kleines!” Die Konferenz von Casablanca

Zwei Tage nach Görings Geburtstagsspektakel in Berlin findet in der marokkanischen Hafenstadt Casablanca eine wegweisende Konferenz statt: Präsident Roosevelt und der britische Premier Churchill konferieren 10 Tage lang, wie es mit dem Krieg gegen Deutschland weitergehen soll. (Stalin ist auch eingeladen, sagt aber wegen Stalingrad ab.)

- Man verständigt sich darauf, im Sommer auf Sizilien und 1944 in Frankreich zu landen und damit Stalins wichtigste Forderung nach einer zweiten Front nachzukommen. Auch das weitere Vorgehen im Luftkrieg gegen die Deutschen wird besprochen: Tagsüber amerikanische Präzisionsangriffe auf militärische und industrielle Ziele, nachts die britische Royal Air Force mit Flächenbombardements auf deutsche Städte.

Das wichtigste Ergebnis der Konferenz ist das Kriegsziel, das endgültig festgelegt wird: “unconditional surrender”, die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs und der Achsenmächte Italien und Japan.

Im “Reich” erfährt man von der Konferenz aus der internationalen Presse — der deutsche Geheimdienst hatte den Konferenzort mit “Weißes Haus” dechiffriert. Goebbels ist außer sich: “Unser Nachrichtendienst hat wieder einmal vollkommen versagt und nicht einmal den Ort der Besprechung feststellen können”, schreibt er wütend in sein Tagebuch.

Goebbels’ Kampf um Hitlers Gunst

Joseph Goebbels ist unzufrieden mit dem Kriegsverlauf.

Sein Rezept dagegen: Er will “dem Volk” mehr Härte und Realismus zumuten und fordert die radikale Rückkehr zur spartanischen Haltung der „Kampfzeit“.

Optisch ist der 1,65 Meter große promovierte Germanist Dr. Joseph Goebbels, seit 1933 Minister für Volksaufklärung und Propaganda, ein ganz anderer Typ als Göring, aber sein Ego ist mindestens genauso groß wie das des Reichsmarschalls.

Goebbels, im Volksmund auch als “Bock von Babelsberg” bekannt, weil vermutlich keine einzige ehrgeizige Schauspielerin im Reich an seiner Besetzungscouch vorbeikommt, ist der ergebenste Vasall Adolf Hitlers.

Der “Führer” ist und bleibt für Goebbels seit dem ersten Kennenlernen Mitte der 1920er Jahren das Sonnensystem, um das sich sein ganzes Leben dreht. Kein anderer in Hitlers Führungsriege ist von ihm so abhängig wie Goebbels.

- Seit seinen Anfängen als NSDAP-Gauleiter von Berlin ringt der kleine Rheinländer fast verzweifelt um die Gunst des „Führers“. Eifersüchtig sucht er nach Mitteln und Wegen, um seinen Dauerrivalen und verhassten Erzfeind, Hitlers Stellvertreter und designierten Nachfolger Göring, aus dem Feld zu stechen.

Das tut er, indem er besonders radikal und fanatisch auftritt, um bei Hitler positiv aufzufallen. Goebbels giert nicht nach geraubter Kunst, sondern nach Gelegenheiten, um sich beim “Führer” zu profilieren und in einem guten Licht darzustellen.

Jetzt scheint der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein.

- Denn mit Stalingrad gibt es in diesem Krieg zum ersten Mal eine Niederlage, die man vor der deutschen Öffentlichkeit weder verheimlichen oder schönreden kann. Für die meisten Deutschen ist Stalingrad ein psychologischer Wendepunkt in diesem Krieg; der Mythos von der Unbesiegbarkeit der Wehrmacht hat auch in der öffentlichen Meinung Risse bekommen.

Den Plan, mal wieder eine „große Rede“ zu halten, entwirft Goebbels bereits im Dezember 1942, als sich die dramatische Entwicklung in Stalingrad zwar abzeichnet, aber die Hoffnungen noch auf Paulus‘ Durchhaltewillen und Mansteins Entsatzoffensive liegen.

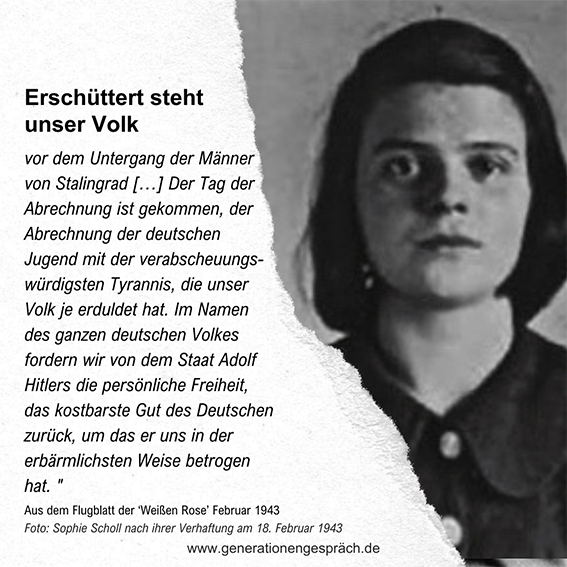

18. Februar 1943: Weiße Rose und totaler Krieg

Wenige Stunden bevor Joseph Goebbels in seine gepanzerte Mercedes-Limousine steigt, um sich zum Berliner Sportpalast fahren zu lassen, werden in München die Geschwister Hans und Sophie Scholl von der Gestapo verhaftet.

Sie sind dem Pedell der Münchener Universität, Jakob Schmid, aufgefallen, nachdem Flugblätter der Weißen Rose durch den Lichthof der Uni flatterten und beide mit einem leeren Koffer in der Nähe aufgegriffen werden.

Zunächst können die beiden sich im Gestapo-Verhör herausreden und es sieht nach einer baldigen Haftentlassung aus. Doch dann findet man bei der Durchsuchung ihrer Wohnung 140 Briefmarken zu 8 Pfennig, eine umfangreiche Liste mit Adressen aus München und Augsburg und die Schreibmaschine.

- Am 22. Februar 1943 wird Sophie und Hans Scholl sowie ihrem gemeinsamen Freund Christoph Probst, Vater von drei kleinen Kindern, vor dem “Volksgerichtshof” der Prozess gemacht.

Dr. jur. Roland Freisler braucht nicht lange, bis sein Urteil gefällt ist: Nach drei Stunden mit seinen üblichen Brüllereien, Beleidigungen und Demütigungen, mit denen er versucht, den Angeklagten ihre Würde zu nehmen — ‘Affentheater’, wie Hans Scholl sagt — fällt er pünktlich zur Mittagspause um 13 Uhr 3 Todesurteile.

Sie werden noch am gleichen Tag vollstreckt. “Es lebe die Freiheit”, ruft Hans Scholl, als er kurz nach 17 Uhr als letzter der drei seinen Kopf unter das Fallbeil legen muss.

Die Sportpalastrede 1943

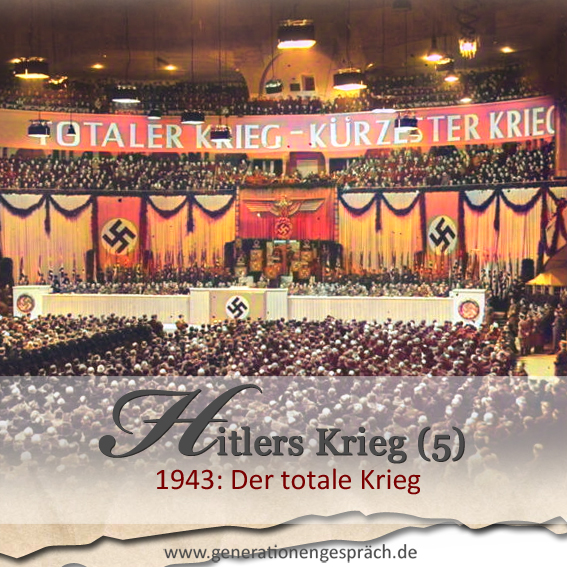

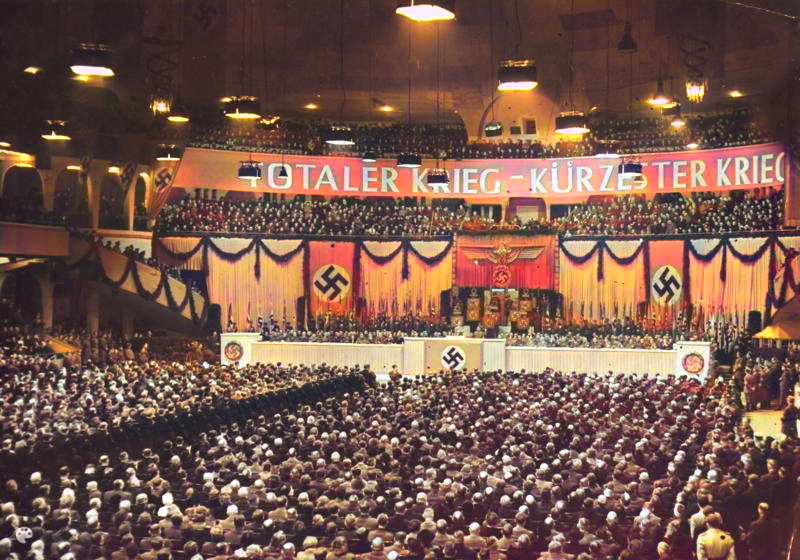

Mit Freiheit hat Reichspropagandaminister Goebbels nichts im Sinn, als er am 18. Februar 1943 kurz nach 17 Uhr die mit Hakenkreuzfahnen geschmückte Rednertribüne im Berliner Sportpalast betritt. An der Balustrade hängt passend zum Thema ein Spruchband: „Totaler Krieg — kürzester Krieg”.

Mit seiner “großen Rede” will Goebbels nicht nur die Deutschen auf einen noch schrecklicheren Krieg einstellen, sondern vor allem seinen „Führer“ beeindrucken. Und ein Zeichen gegen den „Amüsierpöbel“ setzen – eine deutliche Anspielung auf seinen prunk- und protzsüchtigen Rivalen Göring.

Berlin, Großkundgebung im Sportpalast, Goebbels, 18. Februar, 1943, mit der Losung „Totaler Krieg — Kürzester Krieg“, koloriert.

Zu Goebbels’ Auftritt sind 15.000 Besucherinnen und Besucher und die Crème de la Crème des Reichs erschienen:

- Fast das gesamte Kabinett ist da, viele Reichs- und Gauleiter sitzen im Publikum, zudem „ein von den Parteiorganisationen bestelltes Aufgebot”, darunter „volkstümliche Intellektuelle und Schauspieler”, deren „beifällige Reaktionen durch die Filmkameras über die Wochenschauen beeindrucken sollten”, wie Albert Speer, seit Februar 1942 vom Lieblingsarchitekten des „Führers“ zum Rüstungsminister avanciert, später schreibt.

Der Minister ist ganz in seinem Element.

“Ich möchte zu Ihnen allen aus tiefstem Herzen zu tiefsten Herzen sprechen”, beginnt Goebbels seine Rede. Für die psychologische Massenwirkung werden seine schrillen Durchhalteparolen und Drohungen vom apokalyptischen „Ansturm der Steppe” live im Rundfunk übertragen.

„… Goebbels sprach eine Stunde und 48 Minuten, mal beschwörend, mal höhnisch, an vielen Stellen klang seine Stimme schrill und überschlug sich fast. Als er zum Schluss kam, stellte er dem Publikum zehn rhetorische Fragen. “Wollt ihr den totalen Krieg?”, fragte er, die 15.000 sprangen auf von ihren Sitzen und schrien begeistert: “Ja!” Der Redner setzte nach: “Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt vorstellen können?” Und wieder tobte der Saal — Szenen exzessiver Massenhysterie. Noch 20 Minuten blieb der Großdeutsche Rundfunk auf Sendung, um die Radiohörer an der euphorischen Stimmung teilhaben zu lassen.“

Aus: Sportpalast-Rede Wie Goebbels sein Publikum aufpeitschte — und verachtete

- Während das Publikum noch tobt, und Sprechchöre mit “Sieg Heil!” und “Führer befiehl, wir folgen” gebrüllt werden, wendet sich Goebbels nach dem Ende seiner Rede an einen Begleiter und raunt ihm zu: “Die Stunde der Idiotie! Wenn ich den Leuten gesagt hätte, springt aus dem dritten Stock des Columbushauses, sie hätten es auch getan”.

Den, auf den es ihm ankommt, hat er auch beeindruckt. Glücklich schreibt Goebbels in sein Tagebuch:

„Meine Maßnahmen bezüglich des totalen Krieges werden vom Führer vollauf gebilligt. Er lässt sich in diesem Zusammenhang auf das Schmeichelhafteste für mich über meine Sportpalast-Rede aus, die er als ein psychologisches und propagandistisches Meisterwerk bezeichnet. Er habe sie von Anfang bis zu Ende aufmerksam durchstudiert, auch das Auslandsecho gelesen, und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass wir hiermit einen Hauptschlager gelandet hätten. Er ist von der Wirkung geradezu begeistert.”

21. März 1943: Heldengedenktag

Goebbels hat zwar bei Hitler gepunktet und ist nun auch “Reichsbeauftragter für den Totalen Krieg”. Aber viele seiner Forderungen und Ankündigungen werden nur halbherzig oder gar nicht umgesetzt.

Vor allem seine Maßnahmen gegen den “Amüsierpöbel” finden vor allem bei denen, die es betrifft, wenig Beachtung. Nur Görings Lieblingsrestaurant “Horcher” in der Lutherstraße 21, wo man auch 1943 noch Schildkrötenparfait und Kalbsröllchen auf Artischockenboden speisen kann, gibt entnervt auf und zieht mit feinstem Porzellan und eleganten Samtstühlen nach Madrid.

- Der “totale Krieg” wird für einen kurzen Moment weniger total, weil sich die Situation an der Front für die Wehrmacht kurze Zeit bessert und Hitler neue Hoffnung schöpft. Denn tatsächlich gelingt es zwei SS-Divisionen am 15. März 1943 die ukrainische Stadt Charkow (Charkiw) zurückzuerobern, die vier Wochen vorher an die Roten Armee verloren gegangen war.

Ist das endlich die Kriegswende, auf die Hitler seit Stalingrad verzweifelt wartet?

Es darf nicht sein, was nicht sein darf: Denn in seinem Weltbild kämpft die „rassisch“ überlegene deutsche Wehrmacht nur gegen eine Horde von „Untermenschen“; es kann also in seinen Augen gar nicht sein, was sich auf den Schlachtfeldern im Osten abspielt.

- Trotz aller Niederlagen und Rückschläge, die viele heimlich vermuten lassen, dass dieser Krieg schon längst verloren ist, glaubt Hitler ungebrochen an sein militärisches Genie, mit dem er jeden Feind bezwingen kann. Dieser Glaube ohne jeden Zweifel ist härter betoniert als der Führerbunker unter seiner Reichskanzlei.

Der „Führer“ wartet die endgültige Siegesmeldung aus Charkow ab und verschiebt dann per Erlass den Termin für den alljährlichen „Heldengedenktag“, eine Art NS-Volkstrauertag, der an die Wiedereinführung der Wehrpflicht 1935 erinnern soll, vom 16. auf den 21. März.

Ungeduld rettet Hitler das Leben

Am 21. März 1943, ein Sonntag, kommt auch noch der Frühling nach Deutschland.

Es ist wie ein Wink des Schicksals: Hitlerwetter mit stahlblauem Himmel an dem Tag, an dem das Reich endlich wieder einen Sieg feiern kann und Hitler sich – das erste Mal seit Stalingrad – in der Öffentlichkeit zeigen will.

Vor dem Heeresmuseum im barocken Zeughaus Unter den Linden drängeln sich seit den frühen Morgenstunden mehrere zehntausend mit Hakenkreuzfähnchen bewaffnete Schaulustige.

Drinnen versammelt sich ab 11 Uhr alles, was im Großreich wichtig ist: Reichsmarschall Göring, Generalfeldmarschall Keitel, Großadmiral Dönitz, Reichsführer SS Himmler, Generalfeldmarschall Milch, Generalfeldmarschall Bock und Reichskriegsopferführer Oberlindober.

Heldengedenktag 21. März 1943

“Deutschland gedenkt seiner gefallenen Söhne. Der Führer beim Staatsakt in Berlin Ganz Deutschland gedachte am Heldengedenktag 1943, am Sonntag, 21.3.1943, seiner auf dem Felde der Ehre gefallenen Helden. Im Berliner Zeughaus fand aus diesem Anlaß eine Staatsakt statt, an dem auch der Führer teilnahm. Blick in das Zeughaus während des Staatsaktes. Neben dem Führer sitzend Reichsmarschall Göring, Generalfeldmarschall Keitel, Großadmiral Dönitz, Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, H. Himmler, Generalfeldmarschall Milch, Generalfeldmarschall Bock und Reichskriegsopferführer Oberlindober. Atlanic-Boesig, 21.3.1943”

Zwei Stunden lang müssen Hitlers Führungsriege und die geladenen Gäste, darunter viele kriegsversehrte Soldaten, im Lichthof ausharren, der „Führer“ lässt wie üblich auf sich warten. Dann, gegen 13 Uhr ist es soweit:

„Ein Orchester spielte den sehr getragenen ersten Satz aus Anton Bruckners 7. Sinfonie, dann ging der „Führer“ zum Rednerpult zwischen den Läufen der repräsentativen Zeughaustreppe. Hitler fasste sich kurz: Nur etwa zwölf Minuten dauerte sein rhetorischer Rundumschlag.

Unmittelbar nach dem Applaus zerdrückte Rudolph von Gersdorff die Säureampulle des Zünders in einer der beiden Minen, die er in seinen Manteltaschen bei sich trug. Von nun an trennten ihn noch zehn bis 15 Minuten vom Tod.“

Aus Welt Geschichte: Ungeduld rettete Hitler im März 1943 das Leben

Hitler hat es eilig; kurz nach dem Ende seiner Rede ist er schon wieder weg. Deshalb entgeht er an diesem Heldengedenktag einem weiteren von vielen Attentatsversuchen.

Das missglückte Selbstmordattentat am 21. März 1943 bleibt bis zum Kriegsende verborgen; dem verhinderten Attentäter, Oberstleutnant Rudolf-Christoph von Gersdorff, der sich neben Hitler in die Luft sprengen wollte, gelingt es, die Bombe auf der Toilette in letzter Sekunde zu entschärfen. Gersdorff überlebt den Krieg und stirbt 1980 im Alter von 75 Jahren.

Hitlers kurzer Auftritt rettet ihm vermutlich das Leben, sorgt aber auch für Erstaunen und Enttäuschung beim Publikum.

Selbst in der Kinowochenschau sieht man Hitler während seiner Ansprache nur aus der Ferne und seine Rede ist nicht im Originalton zu hören, sondern wird von einem Sprecher in Auszügen wiedergegeben.

Den „Führer“ so publikumsscheu zu erleben, bekümmert viele.

- Denn die Deutschen achten mittlerweile sehr genau darauf, wie Hitler etwas sagt und welchen Gesichtsausdruck er dabei hat. Es ist eine Art Führer-Orakel, das man betreibt, um jenseits von Goebbels‘ allgegenwärtiger Propaganda herauszufinden, wie die Lage tatsächlich ist und was die Zukunft bringen wird.

„Den Deutschen die Seele aus dem Leib schlagen“

Nach der Zerstörung Coventrys durch die deutsche Luftwaffe mit 554 Toten am 14. November 1940 — “Conventrieren”, wie es Hitlers Chefzyniker Joseph Goebbels auszudrücken pflegt — sinnt Großbritannien auf Rache.

Als Vergeltung für Coventry fliegt das britische Bomber Command am 17. Dezember 1940 mit 102 Flugzeugen einen Angriff auf Mannheim und wirft 14.000 Brandbomben ab. Es ist der erste wirkliche Flächenangriff aus der Luft auf eine deutsche Stadt — mit der klaren Direktive, den “schwächsten und verwundbarsten Punkt” zu treffen: die Zivilbevölkerung.

- Am 14. Februar 1942 erlässt das britische Kriegskabinett die „Area Bombing Directive”, die als Angriffsziele des Luftkriegs “nicht Fabriken und sonstige militärische Objekte, sondern die Moral der feindlichen Zivilbevölkerung, insbesondere der Industriearbeiterschaft” definiert.

Man geht davon aus, dass “die Zerschlagung Deutschlands” durch hauptsächlich gegen Wohnviertel der Arbeiter gerichtete Bombenangriffe schneller zu erreichen ist, und rechnet damit, dass es von März 1942 bis Mitte 1943 möglich sein müsste, etwa ein Drittel der deutschen Gesamtbevölkerung obdachlos zu machen.

Eine Woche nach dem Beschluss der„Area Bombing Directive”, am 22. Februar 1942 kommt ein Mann an die Spitze des Bomber Command, der dieses Ziel gnadenlos umsetzen will: Chief Marshal Arthur Harris, in der Öffentlichkeit auch “Bomber-Harris” genannt.

“Machen wir Schluss mit dem Krieg, indem wir den Deutschen die Seele aus dem Leib schlagen”, lautet seine Maxime.

Und fügt hinzu: “Viele Leute sagen, der Krieg könne nicht durch Bomben gewonnen werden. Meine Antwort ist, dass man es bisher noch nicht versucht hat. Wir werden es erleben.”

Ruhrgebiet, Luftschutzstollen während Fliegeralarm, Zentralbild II. Weltkrieg 1939–45 Luftschutzstollen im Ruhrgebiet, um 1943. Während eines Fliegeralarms, Ruhrgebiet, 1943, Photographer Unknown

„Moral bombing“: Bombenkrieg über Deutschland

Die Royal Air Force (RAF) entwickelt eine Technik, mit der man Städte systematisch aus der Luft zerstören kann. Von Angriff zu Angriff verfeinern die Briten ihre Bombardements, um immer mehr Zerstörungskraft, Chaos, Tod und Leid über Nazi-Deutschland zu bringen.

- Man nutzt dafür „Christbäume“ als Zielmarkierer, Luftminen, (darunter auch sogenannte „Blockbuster“ – Wohnblockknacker), deren Druckwellen Dächer abdecken, Fenster zerstören und Brandmauern einstürzen lassen, gefolgt von Brandstäben und Phosphorbomben, damit durch die Zugluft in den beschädigten Häuser möglichst große Brände entstehen.

Danach werden teils mit Zeitzündern versehene Spreng- und Splitterbomben abgeworfen, um Wasserleitungen zu zerstören, Straßen unpassierbar zu machen und Löschtrupps „auszuschalten“.

Viele Menschen können sich bei Luftalarm zwar rechtzeitig in Sicherheit bringen und überleben den eigentlichen Luftangriff, ersticken dann aber qualvoll in den Bunkern und Kellern, weil Großbrände der Luft den Sauerstoff zum Atmen entziehen.

Der Tod von Zivilisten ist damit nicht länger ein Kollateralschaden bei der Zerstörung von Industrieanlagen durch Luftschläge, sondern die Zivilbevölkerung i s t zum Hauptziel der Angriffe geworden.

„Battle of the Ruhr“

Am 28. März 1942 wählt man zunächst Lübeck als Ziel: Anderthalb Stunden lang werden 144 Tonnen Brandbomben und 160 Tonnen Sprengbomben über der Hansestadt abgeworfen; 2000 Häuser, das gotische Rathaus und die Marienkirche werden zerstört, 320 Menschen sterben., fast 800 werden verletzt.

Am 24. April 1942 greifen 468 britische Bomber Rostock an und vernichten 60 Prozent der bebauten Fläche. Am 30. Mai 1942 starten um 0.55 Uhr das erste Mal in der Kriegsgeschichte 1046 Bomber von 52 Flugplätzen und vereinigen sich zu einem riesigen Bomberstrom, um eine einzige Stadt anzugreifen: Köln. Nach diesem Angriff existiert ein Fünftel von Köln nicht mehr, 467 Menschen sterben in den Trümmern ihrer Stadt, es gibt 5000 Verletzte.

Ab dem 5. März 1943 beginnt mit dem „Battle of the Ruhr“ ein neuer Zyklus britischer Flächenbombardements, die Zerstörung und Leid von bis dahin ungeahnten Ausmaß nach Deutschland bringen.

- Von März bis Juli 1943 werden fast jede Nacht Städte an Rhein und Ruhr von britischen Bombern attackiert: Essen, Köln, Düsseldorf und Dortmund, aber auch kleinere Städte wie Aachen, Krefeld, Bielefeld, Münster, Mönchengladbach und Wuppertal, die aus britischer Sicht alle zur „Ruhr area“ gehören.

Die Zerstörungen sind massiv, tausende Zivilisten sterben oder werden schwer verletzt, viele werden obdachlos.

Nach dem zweiten schweren Luftangriff innerhalb von drei Wochen auf Dortmund in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 1943, bei dem 826 britische Bomber über 2000 Tonnen Brand- und Sprengbomben auf die Stadt abwerfen, eilt Goebbels in die schwer getroffene Stadt, um den Überlebenden sein Mitgefühl und das des deutschen Volkes auszudrücken.

In der mit 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauern überfüllten Westfalenhalle hält er eine weitere „große Rede“ und mahnt zum Durchhalten:

„In keinem Augenblick dieses gigantischen Kampfes dürfen wir vergessen, dass es um Sein oder Nichtsein unseres Volkes geht! […] Ich bin der Überzeugung, dass in diesem Kriege, wie auch in allen Kriegen, der siegen wird, der die stärksten Nerven, die meisten Faustpfänder und die tapferste und genialste Führung genießt. Das sind nicht unsere Feinde, das sind wir! “

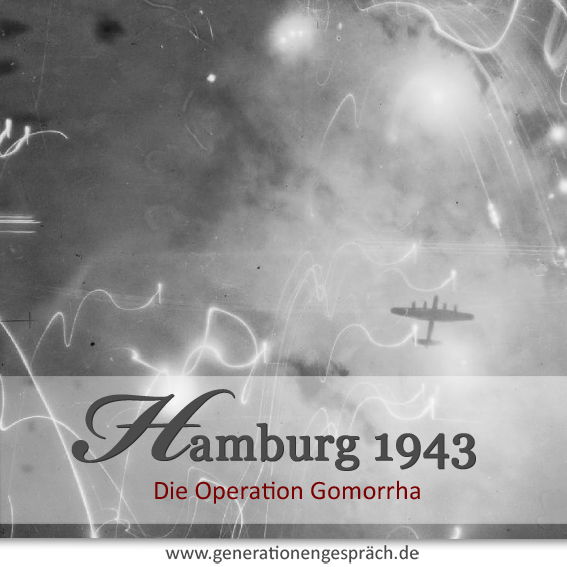

„Operation Gomorrha“

Die psychologische Brandmauer an der „Heimatfront“ hält.

Ähnlich wie in Großbritannien während des „London Blitz“ führen die Luftschläge gegen die Zivilbevölkerung zum Gegenteil dessen, was eigentlich beabsichtigt war: Sie schüren die Wut auf die Angreifer und nicht auf die eigene Regierung.

Goebbels etabliert zudem sehr geschickt ein Hilfesystem für die Bombenopfer, das man selbstverständlich propagandistisch ausschlachtet: Die Kino-Wochenschauen berichten ausführlich, wie die NS-Frauenschaft nach den verheerenden Luftangriffen Butterbrote, Eier, Obst und Zigaretten an die Bombengeschädigten verteilt, Hitlerjugend und BDM Trümmer wegräumen und jugendliche Luftwaffenhelfer stolz ihre Flaks präsentieren, mit denen sie ihre Heimatstädte schützen sollen.

Der Propaganda-Plan geht auf: Die „Heimatfront“ kommt nicht ins Wanken, die britischen Luftschläge vertiefen den Glauben der Deutschen an die Volksgemeinschaft eher, statt ihn zu schwächen.

Erst als die RAF sich im Juli 1943 mit der „Operation Gomorrha“ der Hansestadt Hamburg zuwendet und in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli einen katastrophalen Feuersturm entzündet, fürchtet man in Berlin, dass die Stimmung in der Bevölkerung in Kriegsmüdigkeit umschlagen könnte.

„Noch sechs solche Angriffe“, will Reichsrüstungsminister Speer zu Hitler gesagt haben, „und der Krieg ist zu Ende.“

„Unternehmen Zitadelle“: Die Panzerschlacht bei Kursk

Nach der Rückeroberung Charkows im März werden neue Offensivpläne geschmiedet. Es ist klar, dass die Wehrmacht nicht mehr in der Lage ist, große Offensiven wie das „Unternehmen Barbarossa“ 1941 oder „Fall Blau“ 1942 durchzuführen. Trotzdem möchte man sich und der Welt beweisen, dass man immer noch in der Lage ist, anzugreifen und die Initiative zu übernehmen.

- Der Beweis soll am „Kursker Bogen“ erbracht werden, ein Frontvorsprung um die Stadt Kursk, in dem ein von der Roten Armee besetztes 200 Kilometer breites Gebiet etwa 120 Kilometern in das von der Wehrmacht gehaltene Territorium ragt.

Diesen Bogen soll in einer großen Offensive durch einen Zangenangriff von Norden und Süden begradigt werden; “alles”, was dadurch eingekesselt wird, soll “vernichtet” werden.

„Jeder Führer, jeder Mann muss von der entscheiden Bedeutung dieses Angriffs durchdrungen sein. Der Sieg von Kursk muss für die Welt wie ein Fanal wirken“, heißt es in einem Operationsbefehl aus dem April 1943.

900.000 Männer werden auf deutscher Seite zusammengezogen, 3000 Panzer, darunter neuste Modelle wie der schwere “Tiger”, der “Panther” und der überschwere Jagdpanzer “Ferdinand”, auf die Hitler große Hoffnungen setzt, werden bereitgestellt, 1800 Flugzeuge sind auf naheliegenden Flughäfen stationiert.

Hitler drängt auf einen schnellen Beginn des Unternehmens, um das Überraschungsmoment auf seiner Seite zu haben.

Verladung von Panther an die Ostfront

“Zentralbild, II. Weltkrieg 19139–45 Der von der faschistischen deutschen Wehrmacht während des Krieges entwickelte neue Panzerkampfwagen Typ “Panther”. UBz: die Verladung neuer “Panther”-Panzerkampfwagen zum Transport an die Front (1943).”

„Das war das letzte Mal, dass ich auf den Generalstab gehört habe!“

Doch dann zögert Hitler selbst.

Alle seine Feldmarschälle und Frontbefehlshaber sind gegen diesen Plan; viele plädieren dafür, lieber in der Defensive zu bleiben und die Rote Armee dann zu schlagen, wenn sie angreift.

Aber Hitler beharrt auf seinem Offensivplan, in der festen Überzeugung, dass diese Schlacht die Kriegswende bringen wird. Und zögert.

Als das “Unternehmen Zitadelle” schließlich am 5. Juli 1943 vom Norden bei Orel und vom Süden bei Belgorod beginnt, sind nicht die Sowjets die Überraschten, sondern die Deutschen.

Denn der langanhaltende Truppenaufmarsch der Wehrmacht ist der sowjetischen Aufklärung nicht verborgen geblieben: Den Deutschen stehen 1,4 Millionen Soldaten der Roten Armee gegenüber, die die Zeit genutzt haben, um sich einzugraben und einen Verteidigungsgürtel mit insgesamt sechs Verteidigungslinien, gespickt mit Panzerabwehrgräben und hunderttausenden Minen angelegt haben.

- Dann kommt die zweite Überraschung: Die Wehrmacht verfügt zwar über eine enorme Zahl hochmoderner Panzer, die in die Schlacht „geworfen“ werden – aber es gibt keine Ersatzteile. Schon nach dem ersten Tag des Unternehmens Zitadelle können nicht mehr alle Panzer repariert werden.

Das wäre bitter nötig gewesen, denn vor allem die neuen Panzermodelle haben noch viele Kinderkrankheiten und technische Mängel. Sie sind bei weitem nicht so ausgereift wie erhofft.

„Wir mussten mit diesen Krüppeln in den Einsatz fahren, mit selbstverständlich ganz klar zu erwartendem Ergebnis“, schreibt ein Angehöriger einer SS-Panzerdivision.

- Ein Desaster, das Rüstungsminister Albert Speer zu verantworten hat, ein Mann der Propaganda und der Selbstinszenierung. Und einem sehr kreativen Umgang mit den Produktionszahlen der deutschen Rüstungsindustrie. Damit beeindruckt er am Konferenztisch, nicht aber auf dem Schlachtfeld.

Am Abend des 5. Juli 1943 macht sich in der “Wolfschanze” die übliche Hochstimmung breit: Manstein im Süden und Kluge im Norden ist es trotz der sowjetischen Befestigung gelungen, mit ihern Panzern einige Kilometer in feindliches Gebiet einzudringen.

Die gute Laune weicht aber schnell der ernüchternden Erkenntnis, dass von einem schnellen Durchbruch in Blitztempo keine Rede sein kann, und die Rote Armee bald darauf zum Gegenangriff ansetzt.

Bis zum 17. Juli ringen auf beiden Seiten 1000 bis 1200 Panzer und Sturmgeschütze miteinander, teilweise mit weniger als 100 Meter Distanz. Der Blutzoll ist enorm: 200.000 Soldaten der Wehrmacht werden getötet oder schwer verwundet, auf sowjetischer Seite sind es 1,2 Millionen.

- Hitler ist außer sich: “Das war das letzte Mal, dass ich auf den Generalstab gehört habe!”, tobt er.

Aber es hilft nichts, zumal auch noch ein wichtiges SS-Panzerkorps aus den kämpfen herausgezogen und zu einem neuen Einsatz nach Italien gebracht wird. Die deutsche Offensive ist vorbei, die Wehrmacht zieht sich auf ihre ursprünglichen Stellungen zurück und die Rote Armee übernimmt die Initiative.

Mitte August ist Hitlers Hoffnungsträger aus dem März, Charkow, wieder in sowjetischer Hand.

Sommer 1943: Schlechte Zeiten für Capri-Fischer

Nicht nur an der Ostfront steht es schlecht um die deutsche Wehrmacht, auch in Nordafrika scheint Hitlers “Wüstenfuchs” Erwin Rommel das Siegen verlernt zu haben.

Bereits Ende 1942 waren dort starke britische und amerikanische Verbände gelandet und haben mit der „Operation Torch“ (Operation “Fackel”) im Rücken von Rommels Afrikakorps eine zweite Front eröffnet. Der Wüstengeneral und die Truppen der Achsenmächte geraten in die Defensive.

- Nach vielen vergeblichen Appellen an Kampfgeist und Durchhaltewillen (und noch mehr Waffen und Soldaten, die verheizt werden) beruft Hitler Anfang März 1943 Rommel nach langem Zögern aus Afrika ab. Die kommende Niederlage zeichnet sich klar ab und das NS-Regime will es sich nicht leisten, einen seiner populärsten Generäle in alliierter Kriegsgefangenschaft gehen zu lassen.

Mitte Mai 1943 kapitulieren bei Tunis wie voraus zu sehen war die deutsch-italienischen Verbände unter Rommels Nachfolger Generaloberst von Arnim.

Das Ende ist eine Katastrophe vom Ausmaß Stalingrads: 250.000 deutsche und italienische Soldaten gehen in Kriegsgefangenschaft. Der Verlust Nordafrikas ist 1943 die zweite sehr schwere Niederlage für das „Dritte Reich“.

Aber es kommt noch schlimmer, “Torch” war erst der Anfang. Am 10. Juli 1943 landen amerikanische, britische und kanadische Verbände mit über 100.000 Soldaten von Tunesien aus auf Sizilien und bringen die Insel innerhalb einer Woche unter ihre Kontrolle.

- Es ist die Zeit, in der das Lied “Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt …“ des deutschen Komponist Gerhard Winkler, gesungen von Magda Hain, plötzlich aus dem Rundfunk verschwindet. Im Sommer 1943 ist es auf dem besten Weg, ein Schlager zu werden. Für viele ist es eine kleine sonnige Auszeit im zunehmend zermürbenden Kriegsalltag, um wenigstens für einen kurzen Moment zu vergessen.

Die Front hat die Capri-Fischer eingeholt.

Der “Fall Achse”

Die Besetzung Siziliens löst bei der kriegsmüden italienischen Bevölkerung, die weit weniger kriegsbegeistert und leidensbereit als die deutsche ist, Bestürzung aus und führt schnell dazu, dass die Stimmung im Land kippt.

- Am 25. Juli 1943 setzt der „Große Faschistische Rat“ Benito Mussolini, den dienstältesten faschistischen Diktator Europas, ab. Der Nachfolger des „Duce“ als italienischer Ministerpräsident wird Marschall Pietro Badoglio, der ein Kabinett ohne faschistische Parteimitglieder leitet.

Der Verlust seines engsten und ältesten Bündnispartners nur drei Wochen nach der Niederlage von Kursk erwischt Hitler kalt. Für kurze Zeit verliert er die Nerven und fordert, sämtliche SS-Divisionen aus Russland abzuziehen und nach Italien zu schicken.

Offiziell sichert die neue italienische Regierung zwar zu, dass man seinen Bündnisverpflichtungen nachkommen und als Achsenmacht weiter an der Seite der Deutschen kämpfen werde; inoffiziell werden allerdings geheime Friedensverhandlungen mit Hitlers alliierten Kriegsgegnern aufgenommen.

- Am 8. September 1943 verkündet der amerikanische Präsident Roosevelt den ausgehandelten Waffenstillstand zwischen Italien und den USA sowie Großbritannien. Amerikanische und britische Truppen beginnen mit der Landung auf dem italienischen Festland.

Vier Tage währt der Frieden in Italien.

Denn in Berlin ist man vorbereitet und hat Vorkehrungen getroffen: „Fall Achse“ lautet der Deckname. In dieser Operation gelingt es einigen, in Italien stationierten SS-Divisionen, hunderttausende italienische Soldaten zu entwaffnen und sich den vorrückenden Alliierten entgegenzustellen.

Unzählige Italienerinnen und Italienern, die sich gegen den Staatsstreich ihres ehemaligen Bündnispartners zur Wehr setzen, werden ermordet. Die Alliierten Truppen müssen sich den Weg in den Norden Italiens unter großen Verlusten bis 1945 freikämpfen.

Am 12. September befreien deutsche Fallschirmjäger den in einem Hotel in den Abruzzen gefangenen Mussolini („Unternehmen Eiche”) und bringen ihn in die Wolfschanze, Hitlers damaligen „Führerhauptquartier“.

Mussolini soll nach Hitlers Willen der am 23. September 1943 gegründeten Faschistische Republik von Salò am Gardasee vorstehen und als Marionette Hitlers eine faschistischen Gegenregierung Italiens führen. Im April 1945 wird er ein grausames Ende finden.

Mussolini mit deutschen Fallschirmjägern kurz nach seiner Befreiung

Prinzip Hoffnung

Vielen Deutschen fällt es am Ende dieses schrecklichen und verlustreichen Kriegsjahres 1943 zwar schwer, den Glauben an den Endsieg nicht zu verlieren.

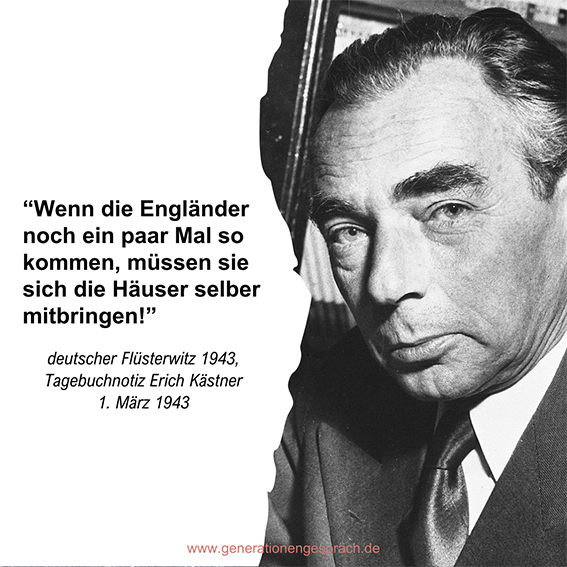

Flüsterwitze machen die Runde, aber das weitläufige Spitzel-Netzwerk der Gestapo und die Angst vieler, verhindern jeden öffentlichen Protest gegen die Fortführung dieses unmenschlichen Krieges. aber Aber auch der Glaube an Hitlers “Genie”, den Joseph Goebbels nicht müde wird, den Deutschen einzuhämmern, ist unerschütterlich.

„Der Führer ist ein Genie; der Führer wird das irgendwie hinbekommen, der Führer zieht eine Wunderwaffe oder Wundertaktik aus der Hinterhand, die Koalition der alliierten Kriegsgegner zerbricht“, sind die Glaubenssätze und Hoffnungen dieser Zeit. Die nicht der Realität entsprechen.

Im Mittel- und Südabschnitt der Ostfront muss sich die Wehrmacht unter großen Verlusten immer weiter zurückziehen, im September bis an das Westufer des Dnjepr, Anfang November 1943 befreit die Rote Armee Kiew.

Das Ostheer blutet auf fürchterliche Weise im wahrsten Sinn des Wortes aus. Doch der Wahnsinn geht weiter …

Lesen Sie im nächsten Beitrag: 4474 Tage dauerte das “1000-jährige Reich” auf deutschem Boden. Dann brach es am 8. Mai 1945 in einem Inferno aus Blut, Tränen und Millionen Toten zusammen. Der 2. Weltkrieg: Eine Chronik des fürchterlichsten Krieges in der Weltgeschichte.

Der 2. Weltkrieg: Kriegsende – Zusammenbruch – Befreiung

Copyright: Agentur für Bildbiographien, www.bildbiographien.de, 2023, überarbeitet 2024

Buchempfehlungen:

Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affilate-Links, die helfen, den Blog Generationengespräch zu finanzieren. Wenn Ihnen eine der angegebenen Empfehlungen gefällt und Sie das Buch (oder ein anderes Produkt) über diesen Link bestellen, erhält der Blog dafür eine kleine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen. Für Ihren Klick: Herzlichen Dank im Voraus!

Die letzten Tage des Dritten Reiches. Der ganze Irrwitz des nationalsozialistischen Systems in einem Film.

Nach einem Tatsachenroman von Joachim Fest, mit Bruno Ganz (Adolf Hitler), Corinna Harfouch (Magda Goebbels), Alexandra Maria Lara (Hitlers Sekretärin Traudl Junge) und vielen weiteren großartigen Schauspielern.

Zum Amazon-Angebot:

Oliver Hirschbiegel (Regie), Der Untergang*, Constantin Film, 2005, FSK 12 oder als Prime Video*

Der Hitler- und Goebbels-Biograf Peter Longerich in seinem neuen neuen exzellenten Buch über die „Sportpalastrede” 1943. Longerich zeigt, wie Goebbels’ Propaganda-Masche funktioniert hat — und weshalb sie oft auch nicht gewirkt hat. Spannend zu lesen und sehr empfehlenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Peter Longerich, Die Sportpalast-Rede 1943: Goebbels und der »totale Krieg«*, Siedler Verlag, 2023

Wann hört dieser Schwindel endlich auf?“

Aenne hat vier große Brüder, die alle im Zweiten Weltkrieg fallen, einer von ihnen in Stalingrad. Der TV-Journalist und Moderator Reinhold Beckmann beschreibt in dieser eindringlichen Biografie, welche Verwüstungen NS-Diktatur und Krieg im Leben der „einfachen” Leute hinterlassen hat — und das lebenslange Trauma der Hinterbliebenen. Sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Reinhold Beckmann, Aenne und ihre Brüder: Die Geschichte meiner Mutter*. Propyläen Verlag, 2023 oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Das Leben in Deutschland 1943, Goebbels’ und Görings Privatkrieg um Edelrestaurants, der Kampf normaler Menschen mit dem Bombenkrieg und der Angst, etwas Falsches zu sagen, der “Volksgerichtshof”, Sophie und Hans Scholl, Denunzianten und Opfer des Nazi-Terrors: Nach Berlin 1936: Sechzehn Tage im August* liefert der Historiker Oliver Hilmes ein weiteres großartiges Buch, in dem er sehr gekonnt Geschichte durch Geschichten erzählt. Ebenso spannend wie informativ, sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Oliver Hilmes, Schattenzeit: Deutschland 1943: Alltag und Abgründe* oder als Hörbuch/Audible* (kostenlos im Probemonat)

Einer der größten Justizskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte - und die Geschichte der grauenhaften deutschen Besatzungszeit in Italien. Verpackt in einen ebenso spannenden wie emotionalen Thriller. Sehr empfehlenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Der Fall Collini*, DVD, 2019, nach dem Roman Der Fall Collini* von Ferdinand von Schirach (auch als Audible/Hörbuch* verfügbar)

Der Fall Collini Prime Video*

Die 90 spannendsten Kapitel des beliebten Podcasts “Eine Stunde History” von Deutschlandfunk-Nova zusammengefasst in einem Buch zum Blättern und Schmökern. Am Ende eines jeden Kapitels verweist ein QR-Code auf den jeweiligen Podcast, so dass man bei Bedarf das jeweilige Thema vertiefen kann. Ein spannendes Format und ein spannendes Buch — sehr lesens- und hörenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Matthias von Hellfeld, Markus Dichmann, Meike Rosenplänter, History für Eilige: Alles, was man über Geschichte muss* Verlag Herder, 2020

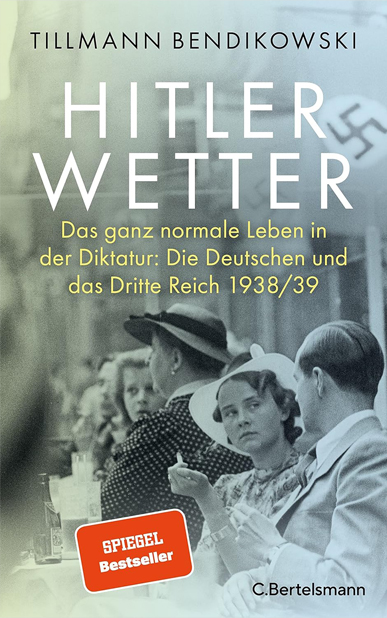

Die Deutschen lieben ihren “Führer”, dazu braucht es nicht mal mehr Propaganda und Stürmerhetze. Der Journalist und Historiker Tillmann Bendikowski über das normale Leben der Volksgenossinnen und Volksgenossen, ihr Alltag zwischen Propaganda, Volksgemeinschaft und Führerkult. Der Alltag in dieser Zeit — und die Psychologie, die hinter dieser “Führerliebe” steckte. Sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Tillmann Bendikowski, Hitlerwetter: Das ganz normale Leben in der Diktatur: Die Deutschen und das Dritte Reich 1938/39* Pantheon Verlag; Taschenbuch, 2023

Weiterführende Beiträge:

Joseph Goebbels, der sich gerne als einer der engsten Vertrauten des „Führers“ darstellt, ist an den wegweisenden Entscheidungen des „Dritten Reiches“ nie beteiligt und oft seltsam uneingeweiht. Vieles, was Hitler beschließt und durchsetzt, erfährt er beiläufig oder sogar erst hinterher.

Magda Goebbels (2): Der Bock von Babelsberg

„London Blitz“: Nach der Kapitulation Frankreichs im Juni 1940 ist Großbritannien Hitlers einziger verbliebener Kriegsgegner. Im August 1940 beginnt die Luftschlacht um England, mit der die widerspenstigen Briten zum Einlenken gezwungen werden sollen. Aber Hitler verliert diese Schlacht. Er scheitert an Winston Churchill und dem Widerstandswillen der britischen Bevölkerung.

Hitlers Krieg 1940: Luftschlacht um England

Eine Stadt wird angezündet: In der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1943 entfacht ein britischer Bombenangriff im Osten Hamburgs einen Feuersturm, der nicht gelöscht werden kann. Ganze Stadtteile werden zerstört, über 35.000 Menschen sterben, 900.000 sind obdachlos.

In Berlin fürchtet man, dass jetzt die Stimmung in der Bevölkerung kippen könnte und sich eine Mehrheit vom NS-Regime abwenden könnte.

Hamburg 1943: Die Operation Gomorrha

Zeitzeugen: Kindheit im Krieg, geboren 1938. Wie wächst man auf mit den Bomben, die Nacht für Nacht vom Himmel fallen, der besorgten Mutter, den Soldaten und der allgegenwärtigen Angst?

Kriegskinder I Der Junge mit der roten Mütze

Linkempfehlungen:

Spiegel Geschichte: Sportpalast-Rede von Joseph Goebbels

Wie Goebbels sein Publikum aufpeitschte — und verachtete: https://www.spiegel.de/geschichte/sportpalast-rede-von-joseph-goebbels-wollt-ihr-den-totalen-krieg-a-1193427.html

Welt Geschichte: Ungeduld rettete Hitler im März 1943 das Leben

https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article114642368/Selbstmordattentat-Ungeduld-rettete-Hitler-im-Maerz-1943-das-Leben.html

Bildnachweise:

Göring in Carinhall, Juli 1938

Von Autor/-in unbekannt — NAC, Gemeinfrei

Bundesarchiv, Bild 183-J05235 / Schwahn / CC-BY-SA 3.0

Berlin, Großkundgebung im Sportpalast, Goebbels, 18. Februar, 1943, mit der Losung „Totaler Krieg — Kürzester Krieg“, koloriert.

Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Das deutsche Volk fordert den grossen Krafteinsatz zur Erzwingung des Sieges. Am Donnerstagabend fand im Berliner Sportpalast eine Grosskundgebung der Bevölkerung Berlins statt, in der Reichsminister Dr. Goebbels mit schonungsloser Offenheit die Gefahr aufzeigte, in der Europa schwebt. Die von dem alten nationalsozialistischen Kampfgeist getragene Veranstaltung brachte das einmütige und leidenschaftliche Bekenntnis der Teilnehmer, der Männer und Frauen, der Ritterkreuzträger und Rüstungsarbeiter, der Verwundeten und zahllosen Männer aus allen Schaffens- und Wissensgebieten, den Krieg rücksichtslos und in seiner radikalsten Totalität zu führen und den Sieg über den Bolschewismus zu erzwingen. UBz: Uebersicht über den Sportpalast während der Kundgebung. Fot. Schwahn 18.2.1943 J 5235

Bundesarchiv, Bild 146‑1979-089–22 / CC-BY-SA 3.0 de

Generalfeldmarschall Hermann Göring (im Pelzmantel, mit Marschallstab grüßend) in Begleitung von Generalmajor Paul Conrath beim Abschreiten einer Front angetretener Soldaten, 1942

Bundesarchiv, Bild 146‑1983-0117–06/ CC-BY-SA 3.0 de

Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Deutschland gedenkt seiner gefallenen Söhne. Der Führer beim Staatsakt in Berlin Ganz Deutschland gedachte am Heldengedenktag 1943, am Sonntag, 21.3.1943, seiner auf dem Felde der Ehre gefallenen Helden. Im Berliner Zeughaus fand aus diesem Anlaß eine Staatsakt statt, an dem auch der Führer teilnahm. Blick in das Zeughaus während des Staatsaktes. Neben dem Führer sitzend Reichsmarschall Göring, Generalfeldmarschall Keitel, Großadmiral Dönitz, Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, H. Himmler, Generalfeldmarschall Milch, Generalfeldmarschall Bock und Reichskriegsopferführer Oberlindober. Atlanic-Boesig, 21.3.1943

Bundesarchiv, Bild 183-R71086 / CC-BY-SA, gemeinfrei

Ruhrgebiet, Luftschutzstollen während Fliegeralarm, Zentralbild II. Weltkrieg 1939–45 Luftschutzstollen im Ruhrgebiet, um 1943. Während eines Fliegeralarms, Ruhrgebiet, 1943, Photographer Unknown.

Bundesarchiv, Bild 183-H26258 / CC-BY-SA 3.0 DE

Verladung von Panther an die Ostfront Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Zentralbild, II. Weltkrieg 1939–45 Der von der faschistischen deutschen Wehrmacht während des Krieges entwickelte neue Panzerkampfwagen Typ “Panther”. UBz: die Verladung neuer “Panther”-Panzerkampfwagen zum Transport an die Front (1943).

Bundesarchiv, Bild 101I-443‑1582-32 / Bauer / CC-BY-SA 3.0

Mussolini mit deutschen Fallschirmjägern kurz nach seiner Befreiung