Kriegswende 1942: Nach dem desaströsen Winterkrieg 1941/42 in der Sowjetunion hoffen Hitlers Generäle, wenigstens einen Teil der Wehrmacht durch einen strategischen Rückzug retten zu können.

Aber der „Führer“ will keinen Rückzug; er will angreifen. Und dass, obwohl sich das Kräfteverhältnis Ende 1941 dramatisch zu Ungunsten des Dritten Reichs verschoben hat.

Der 2. Weltkrieg und die „Endlösung”

Dieser Krieg ist für Adolf Hitler ein Mittel zum Zweck.

Seine Gründe, diesen Krieg zu führen, hat er bereits Mitte der 1920er in seinem Buch „Mein Kampf“ beschrieben. Von seiner Verschwörungsideologie eines „rassischen Überlebenskampfs“ der Deutschen ist er nie abgerückt.

Sein Rassenwahn ist sein eigentliches Kriegsziel.

- Es ist also kein historischer Zufall, dass am 20. Januar 1942 die Wannsee-Konferenz unter Leitung von Reinhard Heydrich stattfindet, auf der der systematische Mord, die „Vernichtung” von 11 Millionen Männern, Frauen und Kinder jüdischen Glaubens oder jüdischer Abstammung beschlossen und bis zur Taktung der Eisenbahnfahrpläne in die Todeslager akribisch geplant und organisiert wird.

Die Nummer 2 nach Hitler im „Dritten Reich”, Reichsfeldmarschall Göring, hatte Gestapo-Chef Heydrich bereits am 31. Juli 1941 die nötigen Instruktionen gegeben, um den monströsen Plan in die Tat umzusetzen.

Einen schriftlichen „Führerbefehl“ für die Shoah hat es nie gegeben; schriftliche Anweisungen von Göring schon. Sie sind wichtige Beweise gegen ihn im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess und sorgen dafür, dass er zum Tod durch Erhängen verurteilt werden wird.

Im Wesentlichen besteht die Befehlskette für das millionenfache Morden nur aus mündlichen Weisungen.

ANZEIGE

Der Schrecken des Holocaust aus der Perspektive von Hedwig und Rudolf Höß, dem Kommandanten von Auschwitz, die Mauer an Mauer mit dem Vernichtungslager ihr Familienidyll leben. Nach dem Roman Interessengebiet* von Martin Amis.

Zum Amazon-Angebot:

The Zone of Interest*, 2024. FSK: 12, auch als Mediabook (4K Ultra HD) (+ Blu-ray)*

Ursprünglich war die Konferenz bereits für Dezember 1941 geplant, doch Japans Angriff auf Pearl Harbor und die folgenschwere Kriegserklärung gegen die USA kamen Heydrich und seinen 14 Bürokraten des Grauens dazwischen. Die Konferenz musste verschoben werden.

- Als man sich schließlich im Januar 1942 trifft, sind sich alle Teilnehmenden der Ungeheuerlichkeit der sogenannten „Endlösung“ bewusst. Moralische Bedenken hat allerdings keiner der Anwesenden. Niemand fühlt sich berufen, Hitlers Wahnsinn zu widersprechen oder gar zu stoppen:

„… Er [Heydrich] unterrichtete mich, dass er im Juli in das Führerhauptquartier in Ostpreußen bestellt worden sei.

Der Führer habe zu ihm ganz offen gesprochen: Er habe sich entschieden, die jüdische Frage ein für allemal zu lösen. Die Stunde sei gekommen. Er könne nicht darauf vertrauen, dass seine Nachfolger den nötigen Willen oder die militärische Macht hätten, über die er verfüge. Er habe keine Angst vor den Folgen. Heute verehrten die Leute die Französische Revolution, wer aber erinnere sich an die Tausenden Unschuldigen, die gestorben seien? Revolutionäre Zeiten würden durch ihre eigenen Gesetze beherrscht.

Sobald Deutschland den Krieg gewonnen habe, werde niemand mehr fragen, wie wir es gemacht hätten. Falls Deutschland den Kampf auf Leben und Tod verliere, würden wenigstens jene, die sich aus der Niederlage des Nationalsozialismus einen Profit erhofft hätten, ausgerottet sein. Es sei nötig, die biologischen Fundamente des Judaismus für immer zu beseitigen. Andernfalls würde das Problem erneut hervorbrechen, um künftige Generationen zu quälen. Das sei die Lehre der Geschichte.“

Wilhelm Stuckart, Staatssekretär, Ministerium des Inneren

Zitiert nach: Robert Harris, Vaterland*

Frühjahr 1942: Vorspiel zu einer Tragödie

Angetrieben von seinem „historisch“ begründeten Rassenwahn will Hitler im Frühjahr 1942 wieder vorrücken. Aber es gibt ein Problem: Der notorische Mangel an Treibstoff für seine Kriegsmaschinerie ist mittlerweile akut geworden und behindert weitere Pläne.

Rohstoffe waren von Anfang an im „Dritten Reich“ die Achillessehne der Wiederaufrüstung. Zu Beginn des Jahres 1942 ist klar, dass die deutschen Ölreserven nicht ausreichen, um die Panzerdivisionen am Laufen und die Flugzeuge in der Luft zu halten.

Als die Wehrmacht im späten Frühjahr 1942 nach ihrer monatelangen unfreiwilligen „Winterpause” ihre Mobilität zurückgewinnt, beschließt Hitler deshalb, den Vormarsch auf Moskau zu stoppen und nimmt stattdessen die Ölfelder im Kaukasus ins Visier.

- Der „Führer“, der sich mittlerweile selbst zum Oberbefehlshaber der Wehrmacht ernannt hat, weil er glaubt, dass er’s besser machen kann als alle anderen, ordnet eine Offensive in den Süden der Sowjetunion an.

Zum einen, um seine eigenen Truppen mit Nachschub zu versorgen und die peramnente Öl-Knappheit auszuhebeln, zum anderen, um die Rote Armee von ihrer eigenen überlebenswichtigen Treibstoffversorgung abzuschneiden und dadurch kampfunfähig zu machen.

Feldzug in den Untergang: Der „Fall Blau”

Fall Blau“, so der mehrmals geänderte Name der Sommeroffensive, beginnt am 28. Juni 1942 nach mehrmaligem Verschieben. Dieses Mal will Hitler Stalin in die Knie zwingen.

Allerdings ist die Offensive schon allein wegen der Entfernung, die zurückgelegt werden muss, ein Himmelfahrtskommando, denn die Ölfelder in Baku oder Maikop liegen tief im Süden der Sowjetunion – von Deutschland aus mehr als 3000 Kilometer entfernt.

Insgesamt 1,3 Millionen Soldaten, darunter 300.000 Männer verbündeter Nationen, hauptsächlich Rumänen und Italiener, werden Ende Juni 1942 in Marsch gesetzt. Zunächst verzeichnen Hitlers Truppen große Geländegewinne und rücken schnell voran. Die Infanterie legt bis zu 60 Kilometer pro Tag zurück.

- Am 23. Juli 1942 gibt Hitler einen weiteren seiner haarsträubenden, rational kaum nachvollziehbaren Befehle: Er spaltet seine Armeen auf und lässt nur die 6. Armee unter Generaloberst Friedrich Paulus auf Stalingrad marschieren, während alle anderen ihren Eroberungs-Feldzug zu den kaukasischen Ölfeldern fortsetzen sollen.

Eigentlich sollten der Kaukasus und Stalingrad nacheinander und nicht gleichzeitig erobert werden. Aber Hitler ist so verblendet, dass er glaubt, an allen Fronten gleichzeitig gegen die — wie er meint — erschöpfte Rote Armee siegen zu können.

Weil er außedem befürchtet, dass die Alliierten schon im Sommer 1942 versuchen könnten, in Frankreich zu landen, verlegt er zudem kampfkräftige Einheiten in den Westen. Das führt zu einer weiteren gefährlichen Aufsplitterung der Kräfte. So ist das mit Hitler als Oberbefehlshaber, je länger der Krieg dauert: Er wirkt immer unsicherer, was zu vielen, meistens sinnlosen Truppenbewegungen führt.

Die Kommandeure der Wehrmacht sind fassungslos.

Aber der „Führer“ setzt sich — wie sollte es anders sein — auch dieses Mal mit seiner strategischen Planänderung durch.

Gerade einmal acht Tage hat Hitler für die „Operation Fischreiher”, die Zerschlagung Stalingrads, angesetzt.

Warum Stalingrad?

Hitler weiß, welche Demütigung es für Stalin wäre, wenn er die Stadt, die seit 1925 nach ihm benannt ist, erobern würde.

Aber Stalingrad ist für beide Diktatoren viel mehr als ein Symbol.

Stalingrad ist eine wichtige Industriestadt mit 450.000 Einwohnern und einer bedeutenden Rüstungsindustrie.

Zudem würde die Einnahme Stalingrads eine wichtige Nachschublinie auf der Wolga kappen. Denn die amerikanische Militärhilfe für die bedrängten Sowjets kommt hauptsächlich per Schiff über den Iran, das Kaspische Meer und die Wolga. Fiele Stalingrad in Hitlers Hände, wäre diese Route blockiert und der amerikanische Nachschub käme nicht mehr im Norden der Sowjetunion an.

ANZEIGE

Russlands Sorge vor der nordeuropäischen Tiefebene, durch die seit Jahrhunderten alle Angreifer ins Land eingefallen sind. Solche strategische Überlegungen und viele weitere spannende Aspekte und historische Entwicklungen, die verständlich werden, wenn man sie durch die “Geographie”-Brille betrachtet. Ein exzellentes Buch des BBC-Journalisten Tim Marshall — sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Tim Marshall, Die Macht der Geographie*, dtv Verlagsgesellschaft, 2017, oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Bereits am 19. Juli hatte Stalin die Weisung gegeben, Stalingrad auf jeden Fall zu halten. „Panikmachern und Feiglingen” müsse man entschlossen entgegentreten, auch Frauen und Kinder dürfen nicht evakuiert werden.

Die 6. Armee unter General Paulus steht am 23. August 1942 vor Stalingrad.

Noch am gleichen Abend beginnt der Luftangriff; Görings Luftwaffe bombt die Stadt innerhalb einer Woche in eine Trümmerwüste.

Dann beginnt der Vormarsch der deutschen Truppen. Und zunächst sieht es wieder nach einem “Blitzsieg” für die Wehrmacht aus. Bereits am 12. September überrennen deutsche Truppen die Vororte, Ende September sind zwei Drittel der Stadt in deutscher Hand.

“Stalingrad gefallen!” — bis auf einen kleinen Rest

Am 8. November 1942 erklärt Hitler bei einer Rede im Münchener Löwenbräukeller vor den “alten Marschierern von 1923”, Stalingrad wäre gefallen — bis auf ein paar vereinzelte Widerstandsnester im Norden der Stadt. Es seien dort “nur noch ein paar ganz kleine Plätzchen da”, prahlt er.

Zuvor hatte er bereits Anweisungen gegeben, um den “in den nächsten Tagen zu erwartende Fall Stalingrads” propagandistisch auszuschlachten.

- In einem verlustreichen Straßenkampf mit unermesslich hohem Blutzoll — Ruinen sind hervorragend geeignet, um sich zu verteidigen, und die Wehrmacht hat so gut wie keine Erfahrung mit Guerillakriegen in zerbombten Städten — ist es Paulus’ Truppen gelungen, neun Zehntel der Stadt einzunehmen.

Allein der Hauptbahnhof wechselte 15-mal seinen Besitzer. Stalingrad ist ein wochenlanges fürchterliches Gemetzel. Die Rote Armee schickt ihre Soldaten manchmal sogar ohne Waffen in die Schlacht, mit dem Befehl, sie sollen sich die Gewehre ihrer sterbenden oder gefallenen Kameraden nehmen und damit angreifen.

In der Reihe hinter ihnen stehen die Politkommissare des sowjetischen NKWD. Die sind gnadenlos: Jeder Soldat der Roten Armee, der sich ergeben will, wird hingerichtet.

ANZEIGE

Rund eine Millionen russischer Mädchen und Frauen zogen in den Krieg gegen die Deutschen — als Küchenhilfen, Sanitätshelferinnen, die Verletzte noch während der Gefechte aus den Frontlinien schleppten — und als Soldatinnen. Die Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch hat die jungen Frauen von damals interviewt und ihre Geschichten aufgeschrieben. Ein sehr lesenswertes Buch, auch wenn viele Erzählungen sehr beklemmend und kaum auszuhalten sind.

Zum Amazon-Angebot:

Swetlana Alexijewitsch, Der Krieg hat kein weibliches Gesicht*, Suhrkamp Taschenbuch, 2015

Doch anders als von Hitler erwartet, fällt der kleine Brückenkopf im Norden Stalingrads, der noch in den Händen der 62. sowjetischen Armee des Generals Tschuikow ist, nicht.

Dann setzt erneut der russische Winter ein, der Hitler auch im Jahr 1942 in die Parade fährt.

19. November 1942: Operation Uranus

Bereits am 31. Oktober 1942 meldet die Abteilung “Fremde Heere Ost” verstärkte sowjetische Truppenansammlungen in einem großen nördlichen Frontabschnitt am Don, eine Flanke der in Stalingrad kämpfenden Deutschen, die nur von der schlecht ausgerüsteten 3. rumänischen Armee gesichert wird.

Am 9. November wird Hitler darüber informiert, dass nun auch im Süden von Stalingrad sowjetische Streitkräfte zusammengezogen werden. Der erkennt die Gefahr einer Einkesselung Stalingrads und entsendet das 48. Panzerkorps, um die schwache Flanke der 3. rumänischen Armee “als Korsettstange” zu verstärken.

- Auf dem Papier eine starke Einheit. Nur hatte man es versäumt, Hitler mitzuteilen, dass die Auffrischung des Panzerkorps bei weitem nicht soweit ist, wie es auf dem Papier steht. Hitler, der nie eine Front besucht hat, kennt den hohen Verschleiß seiner kämpfenden Truppen nicht und glaubt an die Kampfkraft, die er zu lesen bekommt.

Mitte November schlägt im Raum Stalingrad das Wetter um; ein starker Kälteeinbruch mit Eis- und Schneetreiben behindert das Fortbewegen und die Sicht. Dann beginnt am 19. November 1942 um 5.00 Uhr morgens ein 80-minütiges sowjetisches Trommelfeuer auf die Stellungen der 3. rumänischen Armee.

Die „Operation Uranus“ hat begonnen, ein militärisches Glanzstück: Zwei Angriffsspitzen der Roten Armee, eine von Norden und eine aus Südosten kommend, nutzen den schwachen Flankenschutz durch schlecht ausgerüstete rumänische und italienische Verbände aus und marschieren in einer Zangenbewegung aufeinander zu, um Stalingrad einzukesseln.

” … Jetzt ist die Stunde des 48. Panzerkorps gekommen, von dem Hitler glaubt, dass es eine ‘Korsettstange’ ist, die den russischen Durchbruch aufhalten kann. Doch inzwischen hat ein Feind zugeschlagen, mit dem niemand rechnete: Mäuse! Bevor die Panzer an den mittleren Don verlegt wurden, lagen sie längere Zeit unbeweglich in ihren Erdboxen fest, durch Schilf gut getarnt und gegen die Kälte mit Stroh abgedeckt. Es war nicht genug Betriebsstoff vorhanden, um die Panzer auch während der Ruhezeit in Bewegung zu halten. Als die 104 Panzer der 22. Panzerdivision nun eiligst abmarschieren sollen, springen 39 überhaupt nicht an und weitere fallen während des Marsches auf den eisklatten Straßen aus, weil die elektrischen Anlagen versagen. Die Motoren bleiben einfach stehen und die Türme lassen sich nicht mehr drehen. Eine Überprüfung ergibt, dass die Gummikabel angefressen sind. Feldmäuse, von denen es im abdeckenden Stroh nur so wimmelte, hatten fast alle Leitungen angenagt. Kurzschlüsse entstehen und einige Panzer geraten sogar in Brand. Wegen Benzinmangels ist die Panzerwerkstattkompanie 204 nicht mitverlegt worden, so dass unterwegs keine größeren Reparaturen ausgeführt werden können. […]

Als die Panzer unterwegs sind, kommt aus dem Führerhauptquartier ‘Wolfsschanze’ in Ostpreußen ein Gegenbefehl: Angriff nach Nordwesten in die umgekehrte Richtung, weil der dortige sowjetische Durchbruch im Raum Blinow-Pestschany viel gefährlicher erscheint. […] Ganze 20 Panzer treffen auf einen übermächtigen Feind. Und links und rechts ist nichts außer den flüchtenden Rumänen …“

Aus: Hans-Dieter Otto, Lexikon fataler Fehlentscheidungen im Zweiten Weltkrieg*

Im Kessel von Stalingrad

Als sich die Nord- und Südverbände der Roten Armee am 22. November 1942 treffen, schnappt die Falle zu. Die 6. Armee und große Teile der 4. Armee sind in Stalingrad eingekesselt, insgesamt über 250.000 Soldaten der Wehrmacht.

Eine Katastrophe zeichnet sich ab.

General Paulus erkennt die Gefahr und bittet am 23. November um die Erlaubnis, auszubrechen, also sich mit seinen Truppen den Rückzug aus Stalingrad freikämpfen zu dürfen, um nicht eingekesselt zu werden.

Hitlers Antwort ist ein kategorisches Nein.

Seine Antwort trägt die Überschrift “Führerentscheid”, also die höchste und strikteste Befehlsstufe.

- Stattdessen befiehlt Hitler Generalfeldmarschall von Manstein, der militärische Kopf hinter dem erfolgreichen Frankreichfeldzug 1940, Stalingrad von der Südseite aus anzugreifen und zu befreien. Manstein teilt Hitler daraufhin mit, dass er lediglich einen Korridor zu Paulus‘ Armee freikämpfen könne, um den Eingeschlossenen den Rückzug aus dem Kessel zu ermöglichen.

Bis es soweit ist, soll die Luftwaffe die Eingeschlossenen durch eine Luftbrücke mit Lebensmitteln, Treibstoff und Munition versorgen. Dass das gelingen wird, hat Göring Hitler persönlich garantiert. Schon unter normalen Umständen ein ehrgeiziges Unterfangen für 250.000 Soldaten, aber unter den Bedingungen des russischen Winters ein Ding der Unmöglichkeit.

Die Luftwaffe ist komplett überfordert, die Transportstaffeln schaffen an guten Tagen gerade einmal 20 Prozent des Tagesbedarfs.

- Was Göring bei seinem großspurigen Versprechen nicht einbezogen hat: Bei Kälte und Schnee und dem minderwertigen Treibstoff, der zur Verfügung steht, springen viele Flugzeugmotoren nicht mal an.

Dazu kommen schlechte Sicht, Nebel und Schnee, die an vielen Tagen Starts und Landungen unmöglich machen.

Als nach und nach die letzten Rollfelder in Stalingrad verloren gehen, versucht man, die Versorgungsgüter per Fallschirm aus der Luft über der Stadt abzuwerfen. Allzuoft landen die dann direkt vor den Füßen der Roten Armee.

- Unterm Strich fehlen Tag für Tag 400 Tonnen Nahrung, um im Kessel von Stalingrad überleben zu können. Dazu kommt, dass die Versorgung mit Munition Priorität hat. Die 6. Armee verhungert buchstäblich; Anfang Januar 1943 beträgt die tägliche Ration für einen Soldaten der Wehrmacht in Stalingrad noch 50 Gramm Brot.

Das ist eine Scheibe pro Tag – bei Temperaturen von unter minus 30 Grad.

ADN-ZB/Tass/ II. Weltkrieg 1939–45 Die Stalingrader Schlacht begann im Juli 1942. In erbitterten, beiderseits verlustreichen Kämpfen wehrte die Rote Armee das weitere Vordringen der faschistischen Truppen ab. Während der sowjetischen Gegenoffensive im November 1942 wurden über 300 000 Mann eingeschlossen. Die Reste dieser Verbände, etwa 91 000 Mann, kapitulierten am 31.1. und 2.2.1943 Stalingrad im Januar 1943 — um jede Ruine müssen die sowjetischen Soldaten erbittert kämpfen.

Unternehmen Wintergewitter

Auch Mansteins Entsatzoffensive „Unternehmen Wintergewitter“ mit 50.000 Männern scheitert.

Zwar tritt am 12. Dezember Mansteins Generaloberst Hoth mit 232 Panzern und 3000 Tonnen Verpflegung und Munition für die Eingeschlossenen den Weg nach Stalingrad an, kommt gut voran und steht am 20. Dezember nur noch 50 Kilometer vom Südrand des Kessels entfernt.

Aber dann findet ein russischer Gegenangriff am Don statt, der droht, die gesamte Heeresgruppe A im Kaukasus abzuschneiden. Das hätte ein “Über-Stalingrad” bedeutet; es wäre nicht mehr um 250.000 eingekesselte Soldaten gegangen, sondern um 1,5 Millionen.

Um diese Katastrophe zu verhindern, zieht Manstein schweren Herzens Hoths Truppen ab, um Rostow und die Heeresgruppe A zu schützen.

Danach bleiben die eingekesselten deutschen Soldaten in Stalingrad sich selbst überlassen.

„An der Wolga ist es Scheiße’, schreibt August Eberl seiner Mutter Anfang Januar von der Ostfront. ‘Der dumme Russe, warum macht er nicht Schluss? Seit kurzem rauch ich ein wenig und wenn es gibt, sauf ich viel Schnaps, alles, warum? Weil ich langsam dumm werd.’

Der Fünfundzwanzigjährige gehört zu den über 200 000 Soldaten der 6. Armee und 4. Panzerarmee, die Ende November von den sowjetischen Streitkräften in der Stadt Stalingrad eingeschlossen worden sind. Seither sitzen Eberl und seine Kameraden in der Falle.“

Aus: Oliver Hilmes: Schattenzeit: Deutschland 1943: Alltag und Abgründe*

„Der Mann hat sich totzuschießen!“

Am 10. Januar 1943 beginnt die Rote Armee ihre Schlussoffensive gegen die entkräfteten und ausgezehrten Reste der 6. Armee im Kessel von Stalingrad. Der Kessel wird in zwei Teile gespalten, die Lage ist aussichtslos.

Mehr als 100.000 Wehrmachtssoldaten fallen, verhungern oder erfrieren in dieser Zeit, Typhus grassiert und von den Verwundeten können bis zum 25. Januar 1943 nur 34.000 ausgeflogen werden, dem Tag, an dem die letzte provisorische deutsche Flugpiste der Roten Armee in die Hände fällt.

Am 24. Januar bittet Paulus Hitler um die Genehmigung, kapitulieren zu dürfen; jeder weiter Widerstand sei sinnlos. Hitler verbietet jede Kapitulation. Am gleichen Tag berichten deutsche Zeitungen das erste Mal, dass Stalingrad im Sterben liege.

- Am 30. Januar 1943, man feiert das zehnjährige Jubiläum der „Machtergreifung“, funkt Paulus an Hitler: “Zum Jahrestag Ihrer Machtübernahm grüßt die 6. Armee ihren Führer. Noch weht die Hakenkreuzfahne über Stalingrad. Unser Kampf möge den lebenden und den kommenden Generationen ein Beispiel dafür sein, auch in der hoffnungslosesten Lage nie zu kapitulieren, dann wird Deutschland siegen.”

Hitler antwortet noch am gleichen Tag: “Mein Generaloberst Paulus! Schon heute blickt das ganze deutsche Volk in tiefer Ergriffenheit zu dieser Stadt. Wie immer in der Weltgeschichte wird auch dieses Opfer kein vergebliches sein. …”

Hitler ernennt Paulus zum Generalfeldmarschall. Noch nie in der Kriegsgeschichte hat sich ein deutscher Feldmarschall in Gefangenschaft begeben. Mit der Ernennung will Hitler verhindern, dass Paulus das tut.

Aber Paulus denkt nicht an Selbstmord.

Anstatt sich eine Kugel in den Kopf zu jagen, ergibt er sich und geht als bis dahin ranghöchster deutscher Offizier der Wehrmacht in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Als Hitler davon erfährt, ist er außer sich. “Der Mann hat sich totzuschießen”, tobt er, “so wie sich früher die Feldherren in das Schwert stürzten, wenn sie sahen, dass die Sache verloren war!”

In den Tagen danach legen alle Verbände der Achsenmächte in Stalingrad die Waffen nieder. Nach mehr als 5 Monaten ist die Schlacht um Stalingrad geschlagen. Am Morgen des 2. Februar 1943 weht wieder die rote Fahne über der völlig zerstörten Stadt.

„Aus dem Führerhauptquartier am 3. Februar 1943: Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt: Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter vorbildlicher Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen.“

Rundfunkmeldung, 3. Februar 1943

Von den 91.000 Soldaten, die in Stalingrad zu sowjetischen Kriegsgefangenen werden, kommen nur 6.000 viele Jahre später zurück. Alle anderen sind erfroren, verhungert oder wurden getötet.

“Unter der Hakenkreuzfahne, die auf der höchsten Ruine von Stalingrad weithin sichtbar gehißt wurde, vollzog sich der letzte Kampf …

Generale, Offiziere Unteroffiziere und Mannschaften fochten Schulter an Schulter bis zur letzten Patrone. Sie starben, damit Deutschland lebe.”

(Originalauszug aus: Völkischer Beobachter, 29 Dezember 1943: “Das Jahr 1943 im Spiegel der Chronik”)

„Die Divisionen der 6. Armee aber sind bereits im neuen Entstehen begriffen”, heißt es in der Propagandasprache des Jahres 1943. Es ist wie so oft eine Lüge: Nach Stalingrad gibt es keine 6. Armee mehr.

Zu Tode gesiegt

Es steht nicht gut um Hitlers Krieg.

Zwar kann die Wehrmacht bis zum Wintereinbruch 1942 ein riesiges Gebiet zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer unter ihre Kontrolle bringen, die Ölfelder von Maikop erobern und auf dem Gipfel des Elbrus die Reichskriegsflagge hissen. Aber es gelingt nicht, die Rote Armee entscheidend zu schlagen.

- Hitlers Kriegsstrategie führt zu einer riesigen Ausdehnung des besetzten Gebietes, die Frontlinien sind überdehnt, was die Versorgung der Truppe schwierig macht und die Kapazitäten an Menschen und Material erschöpft. Man hat sich mit „Fall Blau“ übernommen und im Rausch des rassistisch untermauerten Größenwahns zu Tode gesiegt.

Nach Stalingrad nutzt die Rote Armee die Gunst der Stunde und drängt die Wehrmacht in weiteren Offensiven zurück. Schließlich gerät der gesamte Südflügel der deutschen Truppe in Gefahr, was am Ende zum Rückzug vom Kaukasus führt.

Bundesarchiv, Bild 101I-443‑1582-32 / Bauer / CC-BY-SA 3.0

Auch Hitlers Afrika-Korps unter “Wüstenfuchs“ Erwin Rommel kommt Ende 1942 in Bedrängnis.

Der Panzergeneral ist eine “Leihgabe” Hitlers an Mussolini, als der durch Ungeschick und Ungeduld 1941 in der italienischen Kolonie Libyen gegen die Briten ins Straucheln kommt.

Rommel führt mit seinem Afrikakorps einen eigenwilligen Krieg und setzt sich immer wieder über die Weisungen seiner italienischen und deutschen Vorgesetzten hinweg. Aber er sorgt lange Zeit für Erfolgsmeldungen.

„Der Wüstenfuchs“ ist zwar weder ein kluger Stratege noch ein Taktiker, aber genau damit gelingt es ihm lange Zeit, die britischen Kriegsgegner immer wieder aufs Neue zu überrumpeln.

Außerdem beherrscht er das Einmaleins der nationalsozialistischen Propaganda: In der Heimat dominiert er als genialer Heerführer die Kino-Wochenschauen und ist beim „Volk“ äußerst beliebt.

- Doch Ende 1942 landen Briten und Amerikaner in der „Operation Torch“ (Operation “Fackel”) massive Verbände in Nordafrika an und eröffnen im Rücken des Afrikakorps eine zweite Front. Der Wüstengeneral und die Truppen der Achsenmächte geraten in die Defensive.

In Berlin ist man wie immer fest entschlossen, auch diese schlechte Nachricht von der Front nicht in geeigneter Weise zur Kenntnis zu nehmen, und befiehlt stattdessen eisernes „Durchhalten und Siegen“.

Trotz der zunehmend aussichtsloser werdenden Lage verbietet Hitler Rommel und seinem Afrikakorps, sich aus Tunesien zurückzuziehen, um sich neu zu formieren. Stattdessen pumpt man immer mehr Waffen und Soldaten nach Afrika, denn auch dieser Kriegsschauplatz soll um jeden Preis gehalten werden.

Copyright: Agentur für Bildbiographien, www.bildbiographien.de, 2023, überarbeitet 2024

Lesen Sie im nächsten Beitrag: Adolf Hitler war nie der begnadete Militärstratege, für den er sich selber hielt. 1943 ist er zudem gesundheitlich angeschlagen, hat Anfälle, wird zunehmend paranoid und nimmt Amphetamine und alle möglichen anderen Medikamentencocktails, die seine Gesundheit stärken sollen.

In dieser Verfassung befehligt er seine Armeen — und hofft auf eine Kriegswende zu seinen Gunsten.

Hitlers Krieg (5): Der totale Krieg 1943

Buchempfehlungen:

Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affilate-Links, die helfen, den Blog Generationengespräch zu finanzieren. Wenn Ihnen eine der angegebenen Empfehlungen gefällt und Sie das Buch (oder ein anderes Produkt) über diesen Link bestellen, erhält der Blog dafür eine kleine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen. Für Ihren Klick: Herzlichen Dank im Voraus!

Berlin im April 1964, wenige Tage vor dem 75. Geburtstag Adolf Hitlers.

Kriminalkommisar Xaver März wird zu einem mysteriösen Mordfall gerufen und kommt bei seinen Nachforschungen einem fürchterlichen Geheimnis Nazi-Deutschlands auf die Spur, das den Krieg gewonnen hat und Großdeutschland Europa vom Rhein bis zum Ural beherrscht. Ein Horror-Szenario — und das Setting für einen hervorragenden Polit-Thriller zwischen Fiction, Krimi und Geschichte. Lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Robert Harris, Vaterland* Heyne Verlag, 2017 oder als Hörbuch/Audible* (kostenlos im Probemonat)

Einer der wichtigsten Filme unserer Zeit - und zugleich einer der traurigsten. Jeder sollte ihn kennen. Mit Liam Neeson, Sir Ben Kingsley, Ralph Fiennes und viele mehr in:

Zum Amazon-Angebot:

Schindlers Liste*, Universal Pictures Germany GmbH, Oktober 2004. FSK: 12 oder als Prime Video*

Wann hört dieser Schwindel endlich auf?“

Aenne hat vier große Brüder, die alle im Zweiten Weltkrieg fallen, einer von ihnen in Stalingrad.

Der TV-Journalist und Moderator Reinhold Beckmann beschreibt klar und eindringlich, welche Verwüstungen NS-Diktatur und Krieg im Leben der „einfachen” Leute hinterlassen hat — und das lebenslange Trauma der Hinterbliebenen.

Zum Amazon-Angebot:

Reinhold Beckmann, Aenne und ihre Brüder: Die Geschichte meiner Mutter*. Propyläen Verlag, 2023 oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Kein leichtes Buch, aber ein sehr wichtiges. Der Militärhistoriker Sönke Neitzel über das Wissen und die Mentalität deutscher Frontsoldaten auf der Basis von heimlichen Abhörprotokollen, die in der alliierten Kriegsgefangenschaft gemacht worden sind. Sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Sönke Neitzel, Harald Welzer, Soldaten: Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben*, FISCHER Taschenbuch, 2012

Das Leben in Deutschland 1943, Goebbels’ und Görings Privatkrieg um Edelrestaurants, der Kampf normaler Menschen mit dem Bombenkrieg und der Angst, etwas Falsches zu sagen, der “Volksgerichtshof”, Sophie und Hans Scholl, Denunzianten und Opfer des Nazi-Terrors: Nach Berlin 1936: Sechzehn Tage im August* liefert der Historiker Oliver Hilmes ein weiteres großartiges Buch, in dem er sehr gekonnt Geschichte durch Geschichten erzählt. Ebenso spannend wie informativ, sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Oliver Hilmes, Schattenzeit: Deutschland 1943: Alltag und Abgründe* oder als Hörbuch/Audible* (kostenlos im Probemonat)

Die großen Linien in der deutschen Geschichte glänzend und spannend erzählt. “Es enthält auf 300 Seiten weit mehr kluge und originelle Gedanken über die deutsche Geschichte zwischen 1871 und 1945 als der eine oder andere dicke Wälzer”, heißt es in einer Rezension. Stimmt!

Zum Amazon-Angebot:

Sebastian Haffner, Von Bismarck zu Hitler: Ein Rückblick*. Droemer Taschenbuch, 2015

Weiterführende Beiträge:

Kriegswirtschaft: Raub, Ausplünderung und das Verhungernlassen von 30 Millionen nutzlosen Essern in den eroberten Ostgebieten gehörten von Anfang an zu Hitlers Strategie, um seinen Krieg zu finanzieren und die deutschen Truppen zu versorgen.

Krieg, Hunger und Vernichtung: Adolf Hitler, die deutsche Wirtschaft und der 2. Weltkrieg

Antisemitismus: Am 7. November 1938 verübt der 17jährige polnische Jude Herschel Grynszpan in Paris ein Attentat auf den deutschen Diplomaten Ernst Eduard vom Rath. Rath ist das Opfer, auf das man als Beweis für die jüdische Weltverschwörung schon lange wartet, um endlich den geplanten „Volkszorn“ zu entfesseln. Der 9. November 1938 und seine antisemitischen Hintergründe.

9. November 1938: „Kristallnacht“

Unternehmen Barbarossa: Ab März 1941 berichten immer mehr sowjetische Spione von einem nicht enden wollenden Strom deutscher Truppen, die Richtung Osten marschieren. Doch Stalin wiegelt ab: In Berlin gäbe es „Falken“ und „Tauben“, wobei Hitler zu den „Tauben“ zähle …

Hitlers Krieg: 1941

Stalin: Lenins „Mann fürs Grobe“ ist ihm am Ende doch zu grob. In seinem politischen Testament empfiehlt der Begründer und erste Regierungschef Sowjetrusslands (ab 1922 in Sowjetunion umbenannt) dringend, Stalin als allmächtigen Generalsekretär der Kommunistischen Partei Russlands abzulösen und einen anderen an seine Stelle zu setzen. Aber es ist zu spät.

Wer war eigentlich Stalin? Teil 2

Das “Phänomen Hitler”: Schläge und Schweigen, Verdrängen und Neu-Inszenieren sind die Muster, mit denen die ‚Erziehung mit harter Hand‘ von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Über Alice Miller, Hitlers Mitläufer und Mörder und über schwarze Pädagogik, die aus Opfern Täter macht.

Die Erlaubnis zu hassen

Der “Führer” Adolf Hitler war ein lausiger Militärstratege, dem Wetter, Wegstrecken und Bodenbeschaffenheit völlig egal waren. Im 2. Weltkrieg trifft er mehrere schwerwiegende Fehlentscheidungen und verzockt dadurch sein anfängliches Kriegsglück.

Hitlers Krieg: Größter Feldherr aller Zeiten?

Linkempfehlung:

Stalin und der sadistische Macho-Kult des Tötens. Über das Buch „Verbrannte Erde“ von Jörg Baberowski

https://www.welt.de/kultur/history/article13885068/Stalin-und-der-sadistische-Macho-Kult-des-Toetens.html

Bildnachweise:

Sowjetische Soldaten in Stalingrad (Januar 1943), Bundesarchiv, Bild 183-P0613-308 / CC-BY-SA 3.0

Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Russland, Kesselschlacht Stalingrad ADN-ZB/Tass/ II. Weltkrieg 1939–45 Die Stalingrader Schlacht begann im Juli 1942. In erbitterten, beiderseits verlustreichen Kämpfen wehrte die Rote Armee das weitere Vordringen der faschistischen Truppen ab. Während der sowjetischen Gegenoffensive im November 1942 wurden über 300 000 Mann eingeschlossen. Die Reste dieser Verbände, etwa 91 000 Mann, kapitulierten am 31.1. und 2.2.1943 Stalingrad im Januar 1943 — um jede Ruine müssen die sowjetischen Soldaten erbittert kämpfen.

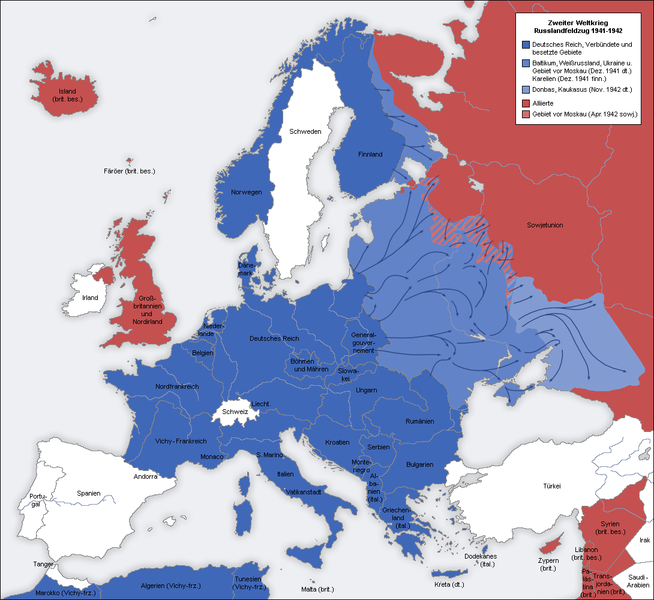

Zweiter Weltkrieg Europa 1941–1942, Karte de, Quelle: Eigene Karte, basierend auf den Karten der University of Texas Libraries, Autor: San Jose, 17. April 2005

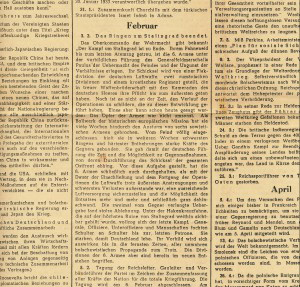

Originalauszug aus dem “Völkischen Beobachter” vom 29. Dezember 1943 — Das Jahr 1943 im Spiegel der Chronik -. “Das Ringen um Stalingrad beendet” ist für den 3. Februar 1943 vermerkt — Agentur für Bildbiographien

Rommel mit seinem Fahrer Hellmut von Leipzig bei Tobruk, Juni 1942 Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. 16.6.1942 Generaloberst Rommel mit seinem Stab, ca. 46 km westl. von Tobruk

Bundesarchiv, Bild 101I-567–1503C-14 / Toni Schneiders / CC-BY-SA 3.0