Pains and Penalities: Scheidung auf britisch

Außer der Stilepoche Regency und seiner ungeliebten Ehefrau Caroline von Braunschweig hat der britische König George IV (1762 — 1830) nicht viel vorzuweisen.

Das Leben eines der meistgehassten Könige Englands, der sein halbes Leben lang damit verbracht hat, sich scheiden zu lassen.

Scheidung auf britisch

Während man sich auf dem Kontinent zu Beginn des 19. Jahrhunderts erst mühsam an das von Napoleon in ganz Europa verbreitete neue Scheidungsrecht gewöhnt, gibt es für Briten schon seit dem 16. Jahrhundert einen Ausweg, falls es mit der oder dem Angetrauten nicht klappt.

Zu verdanken hatten sie die liberale Einstellung zur Ehe allerdings keiner weisen Eingebung, sondern den privaten Eheproblemen des gewichtigsten Ladykillers ihrer Geschichte, König Heinrich VIII. (1491 – 1547).

Insgesamt sechs Mal war Heinrich verheiratet, das Scheidungs-Theater hat er aber nur zweimal mitgemacht. Viel Freude hatte König Heinrich an seinem Scheidungsrecht allerdings nicht.

Für seine erste Trennung musste er Himmel und Hölle in Bewegung setzen.

Das heißt: sich mit dem Papst anlegen, die Staatsreligion ändern und daraufhin Rebellionen niederknüppeln, weil viele seiner Untertanen lieber katholisch bleiben und nicht anglikanisch werden wollten, nur damit der König seine Ex Katharina von Aragon loswerden konnte.

Für weitere Trennungen, beispielsweise dem legendären Schlussmachen mit seiner zweiten Gattin Anne Boleyn, bevorzugte Heinrich dann lieber ganz klassisch den schnelleren und einfacheren Weg: den Henker.

König Heinrich VIII. (1491 – 1547)

Ein opulentes Seriendrama über Englands berühmt-berüchtigten König Heinrich VIII. (1491 – 1547).

Der Mann, seine Zeit, die Zusammenhänge und die Hintergründe seines Lebens werden spannend erzählt. Mit Jonathan Rhys Meyers als Heinrich. Sehr sehenswert!

Bei seiner Thronbesteigung 1509 galt Heinrich übrigens als Hoffnungsträger — er war charismatisch, gebildet und fortschrittlich.

Doch im Laufe seiner knapp 40jährigen Herrschaft, seiner verzweifelten Hoffnung auf wahre Liebe, echte Freundschaft und einen legitimen Sohn als rechtmäßigen Thronerben, seinen unglücklichen Ehen und chronischen Krankheiten wurde er zum misstrauischen Tyrannen, der unzählige Menschen foltern und umbringen ließ.

Doppeltes Unglück: Zwei Ehefrauen für George IV.

Heinrichs Nachfahre und Bruder im Geiste was Leibesfülle und Frauenverschleiß angeht, ist der Thronerbe George, Prince of Wales (1762 — 1830).

Der hat ganz ähnliche Probleme wie König Blaubart. Allerdings ist das Köpfen einer ungeliebten Gattin zu seiner Zeit bei Trennungen keine Option mehr.

George IV (1821)

Lithografie by G. Atkinson, Brighton

Stattdessen sieht George sich mit der unangenehmen Tatsache konfrontiert, dass sich im Königreich nach britischem Recht zwar Krethi und Plethi scheiden lassen konnte, er aber nicht.

Den Ärger hat er sich allerdings selbst zuzuschreiben: Als junger Prinz hatte er ohne Genehmigung durch König und Parlament eine erste Ehe geschlossen. Ausgerechnet auch noch mit einer bürgerlichen und katholischen Witwe.

Als er dann wegen seiner Geldnöte ein zweites Mal in einer arrangierten Ehe mit seiner Cousine Caroline von Braunschweig standesgemäß vom Parlament verheiratet wird, erwähnt er die erste, inoffizielle Ehefrau vorsichtshalber nicht.

Sie wird sein Bumerang, der ihn in seiner Ehe-Falle festhält.

Denn nach Recht und Gesetz ist George ein Bigamist.

Und wer so viel Dreck am Stecken hat, kann sich als Thronerbe nicht scheiden lassen — findet zumindest die oberste Instanz für königliche Liebesangelegenheiten, das britische Parlament.

Sollte herauskommen, dass er in Sachen Ehe zweigleisig gefahren ist, dürfte sein Thronanspruch Schnee von gestern sein, das Parlament hätte gegenüber dem Volk größte Erklärungsnöte und müsste außerdem einen neuen Thronfolger suchen, was schwierig ist, wie die spätere Geschichte noch zeigen wird.

Delikate Untersuchungen …

Als George trotzdem beschließt, nicht mehr mit Caroline verheiratet sein zu wollen, bringt er die wackeren Parlamentarier, die in Großbritannien bei den Liebes- und Heiratsangelegenheiten des Königshauses immer ein Wort mitzureden haben, ziemlich ins Schwitzen.

Georges Bigamie ist ein Thema, aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, der gegen eine Scheidung spricht.

Denn die britische Gesetzgebung jener Zeit erlaubt zwar die Scheidung eines über alle Tadel erhabenen Mannes von seiner sich unmoralisch verhaltenden Ehefrau, nicht aber eine Trennung, weil einer der beiden keine Lust mehr auf den anderen hat.

Sollte es zu einem Scheidungsprozess kommen, würde unweigerlich schmutzige Wäsche gewaschen werden.

Und – so viel ist allen klar – davon gibt es im Leben des Thronfolgers deutlich mehr als in dem seiner Frau.

Nach langem Hin und Her wird 1806 auf Georges Drängen schließlich doch eine hochkarätig besetzte vierköpfige Kommission unter der Leitung des Premierministers eingesetzt, um Carolines Verhältnisse möglichst ohne öffentliches Aufsehen zu untersuchen und ihr soweit möglich einen lasterhaften Lebenswandel nachzuweisen.

Eigentlich hat das Land andere Probleme.

Napoleons Armeen überrennen gerade halb Europa und weil sie auf der britischen Insel nicht landen können, verhängen die Franzosen über Großbritanniens Wirtschaft eine Blockade – die Kontinentalsperre – die britischen Ökonomen die Knie schlackern lässt.

Aber egal, die Wünsche des Kronprinzen haben Vorrang und die Delicate Investigation (delikate Untersuchung) wird durchgezogen.

Trotz aller Bemühungen findet sie nichts Anstößiges im Leben von Georges verstoßener Gemahlin Caroline.

Kann mir bitte jemand das Wasser reichen?

Narzissmus und Arroganz gehen oft Hand in Hand.

Ari Turunen entlarvt in dieser unterhaltsamen Geschichte der Arroganz die Überheblichkeit und Besserwisserei von Alexander dem Großen bis Napoleon, Bush, Berlusconi und Lehman Brother. Denn Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn nicht früher, dann später. Lesenswert!

Scheidung mit Hindernissen

Ab 1811 regiert George als Prinzregent anstelle seines geistig völlig umnachtete Vaters George III. Großbritannien.

Viel beizutragen für Volk und Vaterland hat er nicht.

Aber er baut gerne.

In Georges Zeit als Prinzregent wird London neu sortiert und es entstehen kostspielige Bauwerke, Parks und öffentliche Plätze wie dem Regent’s Park, der Regent Street und dem Trafalgar Square, die er als steinerne Denkmäler für sich errichten lässt.

Die Stilepoche Regency ist deshalb nach ihm benannt.

Regent Street in London, 2012

Von fotogoocom, CC BY 3.0

Georges ausrangierte Gattin Caroline ist derweil klug genug, im Jahr 1814 England freiwillig zu verlassen, nachdem Napoleon besiegt und der Krieg in Europa nach 15 Jahren beendet ist.

Im Alter von 46 Jahren versucht sie der Tristesse ihrer englischen Ehe zu entfliehen und – vielleicht – doch noch ein bisschen Spaß im Leben zu haben.

Sie reist zunächst nach Deutschland, Griechenland, Kairo und Jerusalem und lässt sich schließlich in Cernobbio am Comer See nieder. Doch ihr stilles Glück ist schneller vorbei, als ihr lieb ist.

Denn nachdem sein Vater, der alte und verwirrte König George III., 1820 stirbt und der Prinzregent endlich zum neuen König George IV. proklamiert wird, scheint der Zeitpunkt günstig zu sein, sich auch endlich von seiner ungeliebten Gattin zu befreien.

Zunächst verweigert George seiner Noch-Ehefrau die ihr zustehende Anerkennung als Königin Großbritanniens, dann verfolgt er kurzfristig sogar die Idee, sie wegen Hochverrats anklagen zu lassen.

Mit viel Mühe können ihn Angehörige der britischen Regierung von diesem Plan abbringen.

Pains and Penalties

Den Ausweg aus der unglücklichen Zwangsehe soll schließlich ein neues Gesetz bringen, das Pains and Penalties Bill (in etwa: Sorgen und Sanktionen Gesetz).

Georges Hoffnung ist, Caroline ohne Gerichtsverhandlung und mit einfacher Mehrheit im Parlament loszuwerden.

Die Gesetzesvorlage ist bereits in Vorbereitung.

Bevor das königliche Scheidungsgesetz rechtskräftig werden kann, muss allerdings die Vorlage von den Lords des britischen Oberhauses abgenickt werden.

Das erscheint einfach, denn die Dukes, Baronets, Earls und Viscounts waren noch nie von der unkonventionellen und gelegentlich auch aufmüpfigen Caroline begeistert.

Bill Bryson über die Baulust britischer Könige,

den seltsamen Gebräuchen der feinen absolutistischen Gesellschaft und den Sorgen und Nöte der kleinen Leute, die den Spaß der oberen Zehntausend finanzieren mussten.

Ein sehr lesenswerter Streifzug durch die Kulturgeschichte Europas. Sehr hörenswert ist die Audio-Version*, gelesen von Rufus Beck

No Queen, no King!

Am ersten Tag der Anhörung der Gesetzesvorlage vor dem Oberhaus, im August 1820, sind die Straßen rund um das Parlament mit Menschen verstopft.

Die Mitglieder des Oberhauses, die zur Anhörung ins Parlamentsgebäude eilen, müssen sich durch eine aufgebrachte Menschenmenge drängeln und werden dabei ausgepfiffen und ausgebuht.

Viele Britinnen und Briten vermuten — zurecht -, dass das Oberhaus für das Gesetz und damit gegen die verstoßene Königin stimmen werden.

„No Queen, no King“ (Ohne Königin kein König), ist der Schlachtruf der Massen.

Vordergründig geht es um die Auflösung einer seit Jahrzehnten unglücklichen Ehe, doch Caroline ist schon längst zur Volksheldin und zur Gallionsfigur des Widerstandes gegen den verhassten George und das fast ebenso verhasste Establishment geworden.

Die Notwendigkeit der Ehescheidung und damit des Pains and Penalties Bill soll – mal wieder – mit dem Ehebruch der Ehefrau belegt werden.

Georges nach wie vor existierende inoffizielle erste Ehefrau und seine zahlreichen Nebenbei-Affären sollen selbstverständlich nicht zur Sprache kommen.

Die Anhörung vor dem feinen britischen Oberhaus gerät trotzdem zur Schlammschlacht.

Dieses Mal hat man einen italienischen Baron als potenziellen Liebhaber Carolines ausfindig gemacht, der in ihrem Haushalt am Comer See lebt und ihr – so sagt man – als eine Art Kurier zu Diensten ist.

Schmutzige Wäsche und geschmiertes Personal

Tagelang werden ihre italienischen Bediensteten befragt; man erörtert die Lage ihres Schlafzimmer zu dem des italienischen Barons (nah beieinanderliegend), den Zustand der Betten (das des Barons manchmal unbenutzt), und den Zustand der Bettlaken Carolines (manchmal mit Flecken).

Fast sieht es aus, als ob Carolines Ehebruch durch erdrückende Indizien nachgewiesen werden kann – beim Spazierengehen hat sie sich bei ihrem Baron eingehakt! Mehrmals!

Doch dann kontert Carolines Anwalt und presst im Kreuzverhör einigen Hausangestellten das Geständnis ab, dass ihre Aussagen im Vorfeld gekauft worden waren.

„Non mi ricordo“ – „ich kann mich nicht erinnern“, ist das Einzige, was der Hauptbelastungszeuge, der italienische Butler Carolines, noch stammeln kann, als Carolines Anwalt mit ihm fertig ist

„Non mi ricordo“ höhnen am nächsten Tag die Schlagzeilen vieler Zeitungen und Gazetten, denn die meisten stehen auf Carolines Seite.

Es hilft nichts: Dem Pains and Penalties Bill fehlt die rechtliche Grundlage.

Die Gesetzesvorlage scheitert im November 1820 vor dem Oberhaus; die britische Regierung zieht sie wenige Tage später zurück. Georges und Carolines Ehe kann nicht geschieden werden.

Als die Entscheidung bekanntgegeben wird, tanzen die Menschen auf den Straßen und feiern tagelang euphorisch den Fortbestand einer Ehe, die es eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr gibt.

Der frühe Tod der Kronprinzessin

Doch Caroline, vom Volk geliebt und bejubelt, vom Ehemann gehasst, hatte zu diesem Zeitpunkt schon längst ihren Lebensmut verloren: Ihr einziges Kind ist tot, ihr Ehemann hasst sie und sie ist einsam.

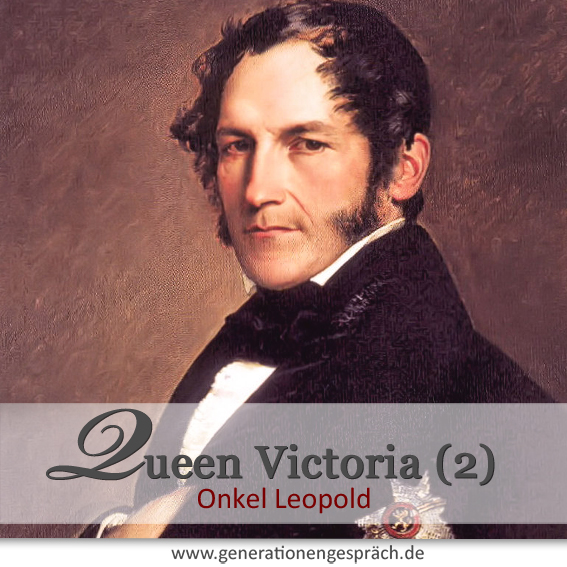

Ihre und Georges einzige Tochter, Kronprinzessin Charlotte, und deren kleiner Sohn starben 1817 völlig erschöpft nach über fünfzig Stunden erfolgloser Wehen im Wochenbett, weil ihr behandelder Arzt, der unglückliche Sir Richard Croft, den Einsatz der noch relativ unbekannten Geburtszange verboten hatte.

Sowohl Charlottes Mann Leopold als auch ihr Vater George, sprachen Croft von jeglicher Mitschuld an ihrem Tod frei.

Die Nation ist am Boden zerstört.

Es sei, als ob jeder Haushalt Großbritanniens ein Kind verloren hätte, notiert eine aufgewühlte britische Tagebuchschreiberin.

Ob Caroline Croft verzeihen konnte, ist nicht bekannt.

Er selbst konnte es nicht.

Ein Jahr nach dem Tod der Thronerbin fand man ihn tot mit einer Kugel im Kopf.

Neben ihm lag ein Exemplar von Shakespeares früher Komödie Verlorene Liebesmüh, aufgeschlagen im 5. Akt, 2. Szene bei der bedeutungsschweren Passage: „Fair Sir, God save you! Where is the Princess?”

König George IV.: Ein mit Schande bedeckter Wüstling?

Der Tod der Thronerbin änderte vieles, vor allem aber den Lauf der Geschichte:

Hätten Kronprinzessin Charlotte und ihr Baby überlebt, hätte es kein viktorianisches Zeitalter gegeben und vor allem: keine Königin Victoria.

George IV im Krönungsornat 1821

Von Thomas Lawrence

Doch noch ist es nicht soweit.

Wenige Monate nach dem Ende der Pains and Penalties Anhörung, im Juli 1821, wird Carolines Immer-noch-Ehemann George in der Westminster Abbey mit einer pompösen Zeremonie zum König gekrönt.

Caroline ist zu den Feierlichkeiten nicht eingeladen, erscheint aber trotzdem. Sie wird nicht eingelassen.

Drei Wochen später ist sie tot.

Noch Jahre später hält sich das Gerücht, dass man ihren frühen Tod mit nur 53 Jahren mit einem vergifteten Glas Limonade herbeigeführt habe. Die wahrscheinlichere Todesursache ist allerdings eine schon längere Zeit bestehende Unterleibserkrankung.

Als Carolines Sarg in aller Heimlichkeit durch abgelegene Vororte Londons zur Küste und von dort aus zur letzten Ruhestätte nach Braunschweig überführt werden soll, stürmen Demonstranten den Leichenzug ihrer verstoßenen Königin und zwingen die Garden, einen Weg mitten durch die City of London zu nehmen.

Bei den Ausschreitungen und Tumulten im Anschluss werden zwei Menschen getötet und mehrere verletzt.

König George IV. stirbt 1830, neun Jahre nach seiner ungeliebten Ehefrau Caroline von Braunschweig als einer der meistgehassten Könige in der Geschichte Großbritanniens.

Er hinterlässt keinen legitimen Thronerben als Nachfolger.

Viel mehr als die Mode, keine gepuderten Perücken mehr zu tragen, die Stilepoche Regency und einige Gebäude und Parks in London hat er nicht zustande gebracht.

Was nicht verwunderlich ist, schließlich hat er sein halbes Leben damit verbracht, sich scheiden zu lassen.

Oder es zumindest versucht. Ein eitles Leben. Auch ein verlorenes?

Oder, wie es die London Times anlässlich seines fünfzigsten Geburtstags formuliert hat:

„[… Ein] Wortbrüchiger, ein bis über die Ohren verschuldeter und mit Schande bedeckter Wüstling, ein Verächter ehelicher Bindungen, ein Kumpan von Spielern und Halbweltgestalten, ein Mann, der gerade ein halbes Jahrhundert vollendet hat, ohne den geringsten Anspruch auf die Dankbarkeit seines Landes oder den Respekt nachfolgender Generationen verdient zu haben.“

Armer George!

Ein Leben mit Wut und Frust(essen) ist keine gute Option …

Für alle — außer George -, die Lust auf Veränderung, weniger Heißhunger und mehr Wohlbefinden haben, gibt es hochwertige ätherische Öle und Ölmischungen (z.B. die MetaPWR™ ätherische Ölmischung für den Stoffwechsel) für Körper, Geist und Lebensfreude.

Mehr lesen:

Copyright: Agentur für Bildbiographien, www.bildbiographien.de 2017 (überarbeitet 2025)

Lesen Sie im dritten Teil: Das Leben der legendären Queen Victoria (1819 – 1901) fing mehr als bescheiden an. Sie war die Notlösung für die verstorbene Thronerbin, vaterlos und mit einer Mutter, die sie als eine Art Faustpfand für die eigene Zukunft betrachtet.

Die Großmutter Europas

Buchempfehlungen:

Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affilate-Links, die helfen, den Blog Generationengespräch zu finanzieren. Wenn Ihnen eine der angegebenen Empfehlungen gefällt und Sie das Buch (oder ein anderes Produkt) über diesen Link bestellen, erhält der Blog dafür eine kleine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen. Für Ihren Klick: Herzlichen Dank im Voraus!

Im Jahr 1818 kommt in Yorkshire die Pfarrerstochter Emily Brontë zur Welt.

Als sie 1848 mit nur 30 Jahren an Tuberkulose stirbt, hinterlässt sie einen einzigen Roman, der bald weltberühmt ist. Es geht um die Amour fou zwischen dem “Findling” Heathcliff und seiner Ziehschwester Catherine und ist ein mitreißendes Drama über Liebe, Hass und Rachsucht. Auch heute noch ein absolut lesenswertes Melodrama!

Zum Amazon-Angebot:

Emily Brontë, Sturmhöhe*, Nikol, 2021 oder als Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Das lesenswerte Buch zur Netflix-Erfolgsserie ‘Bridgerton’ für alle, die von Julia Quinns wunderbar-bunter Regency-Komödie über kuppelnde Mütter und deren Töchter nicht genug bekommen können.

Zum Amazon-Angebot:

Julia Quinn, Bridgerton — Der Duke und ich*, HarperCollins 2021 und als Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Jane Austens Roman Stolz und Vorurteil über die Liebesgeschichte zwischen Elizabeth Bennet und dem hochnäsigen Fitzwilliam Darcy in einer wunderschönen Verfilmung mit Keira Knightley und Matthew Macfadyen.

Zum Amazon-Angebot:

Stolz und Vorurteil*, DVD Deutsch, 2 Stunden und 1 Minute, FSK0, 2006, oder als Prime Video*

Als Buch: Jane Austen, Stolz und Vorurteil*, Nikol 2021

Elizabeth Bennet hat vier Schwestern und eine Mutter, deren größte Sorge ist, alle Töchter unter die Haube zu bringen. Als der vermögende Mr Bingley und sein attraktiver Freund Darcy das benachbarte Anwesen Netherfield beziehen, ist Mrs Bennet ganz aus dem Häuschen.

Aber schon nach dem ersten Tanz ist klar, dass Elizabeth diesem arroganten Darcy niemals ihr Herz wird schenken könnte. Oder doch?

Jane Austens wunderbarer Roman über Stolz und Vorurteil als wunderschön illustrierte Graphic Novel

Zum Amazon-Angebot:

Jane Austen, Claudia Kühn, Tara Spruit: Stolz und Vorurteil Graphic Novel nach Jane Austen*, Loewe; Juni 2024

König Heinrich VIII. auf der Suche nach der richtigen Frau, der richtigen Religion und dem großen Glück

Eine opulente Serie über Englands Ladykiller (1491 – 1547), toll inszeniert und sehr charismatisch und vielschichtig dargestellt. Der Mann, die Zusammenhänge und die Hintergründe seiner Zeit werden spannend und mit tollen Bildern erzählt. Sehr sehenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Die Tudors*, Komplette Serie, Sony Pictures Home Entertainment, FSK:16, 2023

Weiterführende Beiträge:

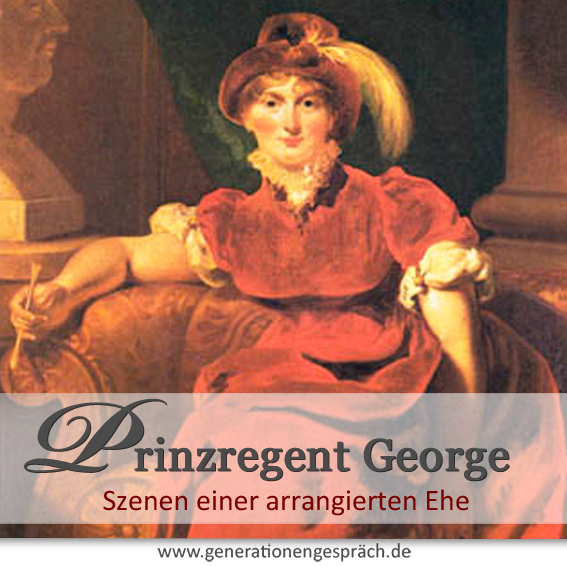

Das Drama beginnt: Der Prince of Wales George kann seine Finanzen nicht in Ordnung halten. Von seinem aufwändigen Lebensstil fast ruiniert, willigt er schließlich in einen Heiratshandel mit dem Parlament ein: Seine Schulden werden bezahlt, dafür heiratet er seine Cousine Caroline von Braunschweig. Das einzige Problem: Das Brautpaar kann sich nicht ausstehen …

Szenen einer arrangierte Ehe

Seitensprung: Wenn sich der Liebste plötzlich rarmacht, um Bedenkzeit bittet, seltsame Erklärungen stammelt und schließlich zu einer anderen entschwindet? Fremdgehen hat nicht immer etwas mit Liebe zu tun: Forscher sind einem Casanova-Gen auf der Spur, das Menschen anfällig für Affären macht.

Ist Fremdgehen angeboren?

Die französische Revolution, Napoleon und ganz neue Gefühle: Das 18. Jahrhundert entdeckt die große Liebe, die mit Napoleon nicht nur in Mode, sondern über ganz Kontinental-Europa kommt. Die Epochen vom Absolutismus bis zum Biedermeier

Mätressenwirtschaft, Revolution und die große Liebe

Wie wir wurden, wer wir sind: Historische Entwicklungen und Gegensätze, die unser Leben bis heute beeinflussen, Auf- und Umbrüche, Revolutionen und die Aufklärung — der “Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit”.

History: 18. und 19. Jahrhundert I Generationengespräch

Linkempfehlungen:

Spannende Blog-Lektüre über Queen Victoria und ihre Vor- und Nachfahren:

https://www.nordkomplott.de/als-die-royals-aus-hannover-kamen-300-jahre-personalunion/

Scheidung: “Im Gesetz steht von Liebe kein Wort” — lesenswertes Interview mit der Scheidungsanwältin Helene Klaar, erschienen 2016 im Süddeutsche Zeitung Magazin

https://sz-magazin.sueddeutsche.de/liebe-und-partnerschaft/im-gesetz-steht-von-liebe-kein-wort-82190

Bildnachweise:

George IV (1821) by G. Atkinson, Brighton, UKImmediate source: Sammlung de Salis), Public Domain

Portrait of Caroline of Brunswick (1804), By Sir Thomas Lawrence, National Portrait Gallery, Public Domain

Regent Street, London 2012. Von fotogoocom, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59098348

George IV (1816) By Thomas Lawrence — File:George IVcoronation.jpg from Royal Collection object 405918, Public domain

Generationengespräch

Geschichte und Psychologie

Vergangenes verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen.

Dr. Susanne Gebert

Generationengespräch

Agentur für Bildbiographien

Geschenke made for Mama

Wir schreiben Geschichte(n):

Ich bringe Ihre Lebens‑, Familien- und Unternehmensgeschichten ins Buch und unterstütze Sie als Ghostwriterin beim Schreiben Ihrer Texte.

Wir schreiben Geschichte(n)

Agentur für Bildbiographien:

Das war sicherlich nicht einfach, sich an das neue Scheidungsrecht zu gewöhnen. Davon habe ich im Geschichtsunterricht gehört. Die Briten haben da offensichtlich eine gute Option gefunden.

Sehr interessanter Artikel zu Scheidungen durch die Historie! Wenigstens brauchte man als König keinen Rechtsanwalt für Scheidung. Nein im Ernst, ich finde es faszinierend, wie Kultur sich, mit den Menschen bildet und für spätere Generationen Innovationen so normal sind.