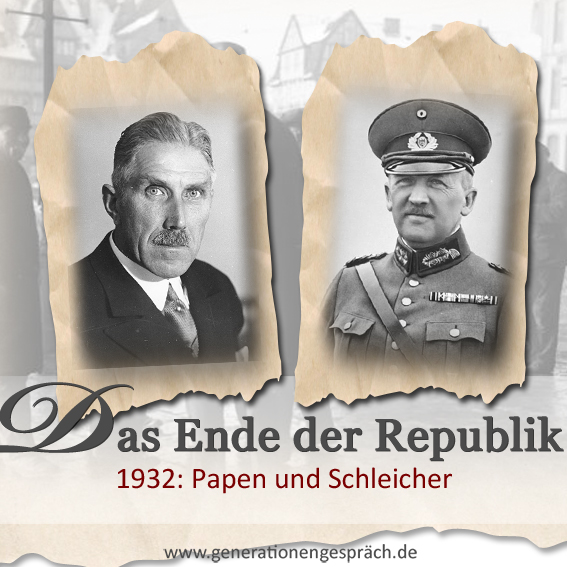

1932 Das Ende der Republik: Papen und Schleicher

Das Ende der Republik: Was will eigentlich dieser Schleicher? Während Brüning als „Hungerkanzler“ und Franz von Papen als Hitlers Steigbügelhalter in die Geschichte eingegangen sind, ist Schleichers Rolle beim Ende der Weimarer Republik bis heute nicht klar.

Papen und Schleicher: Eine Feindschaft, über die die Weimarer Republik am Ende stürzte?

Papen und Schleicher: Wie ihre Rivalität die Weimarer Republik zu Fall brachte

Papen und Schleicher – zwei Namen, die untrennbar mit dem Ende der Weimarer Republik verbunden sind.

Während Franz von Papen als eitler Steigbügelhalter Hitlers in die Geschichte eingegangen ist, bleibt Kurt von Schleicher schwer zu fassen.

Der einflussreiche „Bürogeneral”, Reichswehrminister und politische Strippenzieher agiert im Hintergrund, zieht die Fäden, intrigiert – und verliert dabei die Kontrolle über die politische Dynamik der späten Republik.

Was als Zusammenarbeit begann, entwickelte sich schnell zu einem gefährlichen Machtkampf. Papen und Schleicher stehen für zwei konkurrierende Konzepte in einer Zeit der Krise: konservative Elitenherrschaft gegen autoritäre Militärpolitik — oder der verzweifelte Versuch, die Demokratie doch noch zu retten?

Ihre Rivalität, ihre Intrigen und ihre verheerenden Fehleinschätzungen ebneten Hitler den Weg – und besiegelten das Schicksal der Weimarer Republik.

Brüning, Papen, Schleicher: Die letzten Reichskanzler der Weimarer Republik

In den 14 Jahren ihres Bestehens hatte die Weimarer Republik 12 Reichskanzler.

Die letzten drei waren:

„Hungerkanzler“ Heinrich Brüning: 28. März 1930 bis 30. Mai 1932

Franz von Papen: 1. Juni 1932 bis 2. Dezember 1932

Kurt von Schleicher: 3. Dezember 1932 bis 28. Januar 1933

Papen, Schleicher und der letzte Akt der Demokratie

Selbst Franz von Papen war überrascht, als Hindenburg ihn im Juni 1932 plötzlich zum neuen Reichskanzler der gefährlich schlingernden Weimarer Republik ernennt.

Und selbst einem wie Papen muss klar gewesen sein, dass er dieses Amt nicht seinem begrenzten Talent als Politiker verdankt. Hat er auch nicht. Es ist sein alter Kriegskamerad Kurt von Schleicher, der ihm ins Kanzleramt verhilft.

Die Zahl echter Papen-Fans ist überschaubar, das weiß jeder in der Weimarer Republik.

Und auch Kurt von Schleicher hält nicht besonders viel von seinem Fränzchen, wie er ihn zu nennen pflegt:

Ein Hut, aber kein Kopf

„ … Auf die erstaunte Bemerkung, Papen sei doch kein Kopf, soll Schleicher erwidert haben: „Das soll er ja auch nicht sein. Aber er ist ein Hut.“

Aus: Rüdiger Barth, Hauke Friedrichs, Die Totengräber: Der letzte Winter der Weimarer Republik*

Kurt von Schleicher als Strippenzieher der Weimarer Republik

In den letzten Jahren der Weimarer Republik ist Kurt von Schleicher der starke Mann hinter den Kulissen. Schleicher ist nie gewählt worden und lange Zeit kennt ihn außerhalb des politischen Berlins kaum jemand.

Schleicher ist es, der Papens Vorgänger im Kanzleramt, Heinrich Brüning, bei Reichspräsident Hindenburg diskreditiert und dadurch zu Fall gebracht hat.

Um Papen als neuen Reichskanzler zu installieren? Warum?

Während das historische Urteil über Franz von Papen eindeutig ist: eitel, Hitlers Steigbügelhalter, kurzsichtiger Reaktionär, politischer Dilettant, „ich dien‘ – egal wem“ (Alfred Polgar), scheiden sich an Kurt von Schleicher die Geister.

Was will dieser Schleicher mit seinem Kanzler-Roulette erreichen — er, „der begabteste Intrigant einer an begabten Intriganten nicht armen Zeit“?

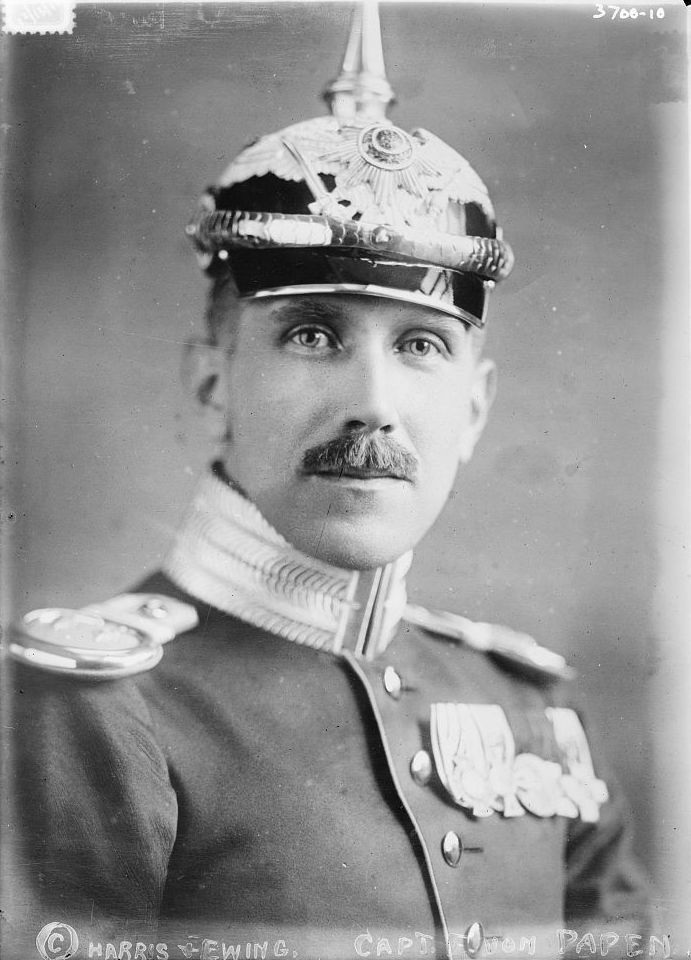

Der junge Papen: Vom Kadetten zum kaiserlichen Spion

Franz Joseph Hermann Michael Maria von Papen, Erbsälzer zu Werl und Neuwerk, entstammt einem alten westfälischen Adelsgeschlecht, das mit Salzgewinnung zu Wohlstand und Adelstiteln gelangt ist.

Geboren 1879 als drittes von fünf Kindern, wird er früh für den Militärdienst vorbereitet: Bereits mit elf Jahren besucht er die Kadettenschule und dient später als Page am Kaiserhof in Berlin.

Spionage mit Pannen: Papen als Heeresattaché in den USA

Franz von Papen ist eloquent, gut vernetzt, aber politisch völlig naiv.

Er glaubt, durch seine Verbindungen zur Reichswehr und zum Zentrum die Republik stabilisieren zu können. Tatsächlich wird er rasch zum willfährigen Spielball verschiedener Kräfte – ein Kanzler ohne Rückhalt im Parlament und ohne eigene Hausmacht.

Eine Neigung zur strategischen Tapsigkeit zeigt Papen bereits als junger Mann.

Franz von Papen als deutscher Militärattaché in Washington, D.C. (1914)

1913 wird Papen – auf Vermittlung seines Vaters und mit Unterstützung von Wilhelm II. — Heeresattaché an der deutschen Botschaft in Washington.

Dort beginnt er, unter diplomatischem Deckmantel, eine dilettantische Spionagekarriere: Mit Hilfe einer Scheinfirma versucht er, kriegswichtige Rohstoffe aufzukaufen, um die Rüstungsindustrie der Alliierten zu behindern.

Allerdings gelingt ihm die Konspiration als eine Art kaiserlicher 007 nur mäßig; er fliegt auf und wird 1916 des Landes verwiesen.

In der Annahme, sein Diplomatenstatus schütze auch sein Gepäck, nimmt er brisante Dokumente aus seiner Spionage-Tätigkeit auf die Reise zurück nach Deutschland mit – was zur Verhaftung zahlreicher Mitverschwörer in den USA führt, nachdem die Briten seine Koffer durchsucht haben.

Netzwerke aus Kaisers Zeiten: Hindenburg, Schleicher und Ribbentrop

Nach seiner Rückkehr ins Deutsche Reich orientiert sich Papen neu und macht im Heer Karriere.

Aus dieser Zeit stammen seine Verbindungen zu bedeutenden Akteuren der späteren Weimarer Krisenjahr: Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, damals Weltkriegsheld und Chef der Obersten Heeresleitung, ist ein alter Bekannter aus Kaisers Zeiten, ebenso wie Kurt von Schleicher und auch Joachim Ribbentrop, die beim Papen-Hitler-Deal im Januar 1933 zwar unterschiedliche, im Ergebnis aber unselige Rollen spielen werden.

Franz von Papens Einstieg in die Politik

Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg scheidet Papen 1919 als hochdekorierter Oberstleutnant aus der Armee aus.

Während viele seiner Kameraden ins Leere fallen, fällt er weich: Durch sein eigenes Vermögen und das seiner Frau Martha von Boch-Galhau, einer millionenschweren Erbin der Keramikdynastie Villeroy & Boch, ist Papen auch in den ersten Krisenjahren der Weimarer Republik finanziell gut gepolstert.

Als katholischer Adliger mit viel Freizeit schließt er sich der katholischen Zentrumspartei an, hat allerdings für Demokratie und Republik nicht viel übrig.

Papen bekennt sich offen zur Monarchie und gerät deshalb regelmäßig mit der Parteilinie in Konflikt – insbesondere, wenn das Zentrum mit der SPD kooperiert und manchmal auch koaliert.

Intrigen und Einfluss: Papens Weg ins Kanzleramt

1925 unterstützt Papen nicht den offiziellen Zentrums-Kandidaten Wilhelm Marx bei der Reichspräsidentenwahl, sondern Hindenburg – gegen die Parteilinie. Ein drohender Parteiausschluss wird nur verhindert, weil Papen kurz zuvor ein großes Aktienpaket der parteieigenen Zeitung Germania gekauft hat.

Trotz politischer Mittelmäßigkeit ist Papen gut vernetzt und in den höchsten Kreisen akzeptiert.

Sein Stand, sein Reichtum und seine Kontakte – nicht seine Fähigkeiten – machen ihn zum politischen Akteur. Trotzdem überrascht es viele, als Kurt von Schleicher ihn im Sommer 1932 als Nachfolger des geschassten „Hungerkanzlers“ Heinrich Brüning ins Spiel bringt.

Intrigant oder Retter der Republik? Der „Bürogeneral” Kurt von Schleicher

Für die einen ist er die dunkle Macht, die der Republik den endgültigen Todesstoß versetzt.

Für die anderen ein Pragmatiker, der im Fadenkreuz zwischen dem (alters-) starrsinnigen und allmächtigen Hindenburg, den antirepublikanischen Bedrohungen von rechts und links und einem Parlament, das sich selbst lahmgelegt, versucht, zu retten, was noch zu retten ist.

Reichswehrminister Kurt von Schleicher

Von Bundesarchiv, Bild 136-B0228 / CC-BY-SA 3.0

Auch Kurt Ferdinand Friedrich Hermann von Schleicher hat im 1. Weltkrieg beim Militär Karriere gemacht und dort wichtige Kontakte geknüpft – unter anderem zu Oskar von Hindenburg, dem Sohn von Paul von Hindenburg — der im weiteren Verlauf der Dauer-Staatskrise noch eine unrühmliche Rolle spielen wird.

Anders als Papen bleibt Schleicher nach 1918 in der Reichswehr und arbeitet weiter an seiner Laufbahn.

Er gilt als fleißig, ehrgeizig, charmant und ist ein brillanter Netzwerker.

Schleicher wird schließlich General, ohne je ein Kommando geführt zu haben – was ihm den hämischen Beinamen „Bürogeneral“ einbringt: Er ist der erste General in der Geschichte, der seinen Rang durch politische (Büro-)Arbeit erreicht.

Unter Reichswehrminister Wilhelm Groener, seinem Mentor, steigt er rasch auf – und drängt diesen schließlich aus dem Amt, um selbst Reichswehrminister zu werden.

Schleicher und die „Entzauberung” der Nationalsozialisten

Anders als Franz von Papen, der politisch oft planlos wirkt, verfolgt Schleicher eine langfristige Strategie.

Nach dem Wahlerfolg der NSDAP im September 1930 beginnt er, Kontakte zu führenden Nationalsozialisten aufzubauen. Sein Plan: Die Nazis in die Regierung einbinden, um sie zu „entzaubern“ und politisch zu schwächen.

Von Schleicher – und nicht von Papen – stammt die Idee, Hitler in die Regierung einzubinden, in der Hoffnung, ihn dadurch „abnutzen“ und blamieren zu können.

Kann das funktionieren – die Nazis durch Umarmen entschärfen?

Schleicher scheint fest daran zu glauben.

Es ist Schleichers Plan, der 1933 der Weimarer Republik den Todesstoß versetzen wird — allerdings anders umgesetzt und mit anderem Personal.

Oder sieht Schleicher in Hitler und den Nationalsozialisten das Rohmaterial, mit deren Hilfe er die Weimarer Republik zur rechtsgerichteten Militärdiktatur umbauen kann?

Was dieser Bürogeneral wirklich will, bleibt oft im Verborgenen.

Berlin 1931

Die Wirtschaftskrise, bittere Armut und Hoffnungslosigkeit, gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen SA und Rotfront, der Machtkampf zwischen kriminellen Ringvereinen, die die Stadt unter sich aufgeteilt haben.

Das ist die Hintergrundgeschichte für den packenden 3. Krimi der Gereon-Rath-Krimireihe von Volker Kutscher.

Goldstein ist die Vorlage zur 4. Staffel von Tom Tykwers Babylon Berlin — Collection Staffel 1–4*

Ein gefährlicher Deal mit den Nazis

Es ist ein gefährliches Spiel, das Schleicher treibt, um Reichskanzler Brüning durch Papen zu ersetzen.

Denn Fränzchen ist den demokratischen Parteien der Weimarer Republik als Kanzler nicht vermittelbar; nicht mal seiner eigenen Partei, dem Zentrum.

Deshalb braucht das neue Kabinett Papen im Reichstag die Tolerierung durch Abgeordnete nicht-demokratischer Parteien.

Schleichers Kalkül geht zunächst auf: Die Nationalsozialisten dulden die neue Regierung unter Reichskanzler Papen. Damit kann verhindert werden, dass die neue Regierung durch ein gemeinsames Misstrauensvotum von NSDAP und KPD sofort wieder aus dem Amt gejagt wird.

Als Gegenleistung dafür hebt Schleichers Marionetten-Kanzler Papen vereinbarungsgemäß das Verbot von SA und SS auf, das seit April 1932 gilt, und setzt Neuwahlen für den Sommer 1932 an.

Der Altonaer Blutsonntag: Eskalation der Gewalt

Kaum sind die nationalsozialistischen Schlägertruppen wieder von der Leine gelassen, kommt es im ganzen Land zu schweren Ausschreitungen. Das Ziel: Unruhen erzeugen, um anschließend der Regierung Versagen und „bürgerkriegsähnliche” Zustände vorwerfen zu können.

Am 17. Juli 1932 erreicht die inszenierte Gewalt ihren Höhepunkt: In der preußischen Arbeiterstadt Altona kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen SA, SS, Kommunisten und der Polizei. 18 Menschen sterben.

Die Reaktion der Reichsregierung Papen auf den Gewaltausbruch ist eigenwillig: Anstatt die Provokateure der Ausschreitungen – SA und SS – erneut zu verbieten, wirft man der preußischen Landesregierung unter dem SPD-Ministerpräsident Otto Braun vor, sie sei nicht in der Lage, für „Ruhe und Ordnung“ zu sorgen — und setzt sie am 20. Juli 1932 per Notverordnung ab.

Der Altonaer Blutsonntag Juli 1932

Zitat: “Der Ausnahmezustand in Berlin! Die von der Militärbehörde verhafteten und ihres Amtes enthobenen preussischen Polizeiminister Severing, Grzesinsky, Dr. Weiss und Kommandeur Heimannsberg Die Verordnung des Reichspräsidenten von Hindenburg über den Ausnahmezustand an den Litfassäulen in den Strassen Berlins.”

Von Bundesarchiv, Bild 102–13680 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de

Der Preußenschlag: Papens Staatsstreich von oben

Diese Aktion, mit der man Preußens langjährigen und beliebten und einflussreichen Ministerpräsidenten Otto Braun entmachtet, geht als „Preußenschlag” in die Geschichte ein.

Preußen war bis dahin das letzte große republikanische Machtzentrum. Mit seiner Entmachtung durch Papen – mit Unterstützung Schleichers und Billigung Hindenburgs – wird ein weiteres Bollwerk der Demokratie zerschlagen.

Papen übernimmt selbst das Amt des Reichskommissars für Preußen.

Die SPD reagiert nicht mit Protest oder Widerstand auf die verfassungsrechtlich höchst fragwürdige Aktion, sondern mit einem Appell, Ruhe zu bewahren, und dem festen Glauben an den Rechtsstaat.

Sie klagt vor dem Staatsgerichtshof – und verliert.

Die Strategie der Besonnenheit ist demokratisch und ehrenhaft, in dieser Situation politisch aber völlig wirkungslos.

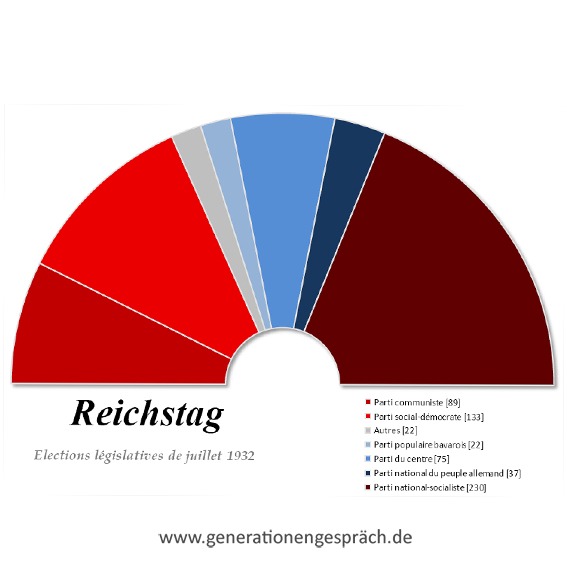

31. Juli 1932: Ein Erdrutschsieg für die NSDAP

Papens Putsch von oben und der allgegenwärtige braunen und rote Terror auf den Straßen verunsichert die Bevölkerung noch mehr; der Wunsch nach einer „Ordnungsmacht” wird immer größer, denn man hofft, dass sie tatsächlich für Ruhe und Ordnung sorgen kann.

Im Wahlkampf nutzt die NSDAP diese Unsicherheit geschickt aus.

Mit Hilfe von Goebbels’ Propagandaapparat und Hitlers Dauerpräsenz im Land erreicht die NSDAP bei der Reichstagswahl am 31. Juli 1932 einen historischen Erfolg.

Nach der Wahl am 31. Juli 1932 zieht die NSDAP mit 37,4 Prozent der Wählerstimmen als die mit Abstand stärkste Fraktion in den neuen Reichstag ein.

Sitzverteilung im Reichstag nach der Reichstagswahl Juli 1932

Quelle: Alankazame, Composition du Reichstag allemand après les élections fédérales de juillet 1932, Oeuvre personnelle, Voir wikipédia, 2008

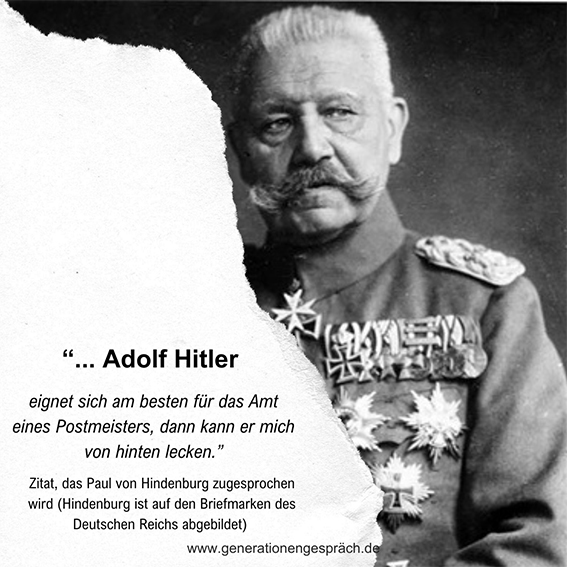

Hindenburg und Hitler

Nach der Reichstagswahl im Juli 1932 halten zwei offen republikfeindliche Parteien – die NSDAP und die KPD – die sogenannte negative Mehrheit: Gemeinsam verfügen sie über mehr Sitze als alle demokratischen Kräfte zusammen.

Es ist eine Konstellation, die das politische System der Weimarer Republik an den Rand des Zusammenbruchs bringt.

Hindenburg- Plakat während der Reichspräsidentenwahl im Frühjahr 1932

Von Bundesarchiv, Bild 183-R99203 / CC-BY-SA 3.0

Die neue Realität nach der Wahl im Juli 1932: Der NSDAP-Vize Hermann Göring wird neuer Präsident des Reichstags.

Und Hitler?

Der eilt am 13. August 1932 gemeinsam mit Papen zur Audienz beim Reichspräsidenten.

Vermutlich voller Vorfreude, denn eigentlich muss Hindenburg ihn, Hitler, als eindeutigen Wahlsieger mit der Regierungsbildung beauftragen.

Aber dann kommt der Tiefschlag.

Hindenburg lässt sich nicht bequatschen, sondern beharrt auf „seinem“ Kanzler Papen. Er bietet Hitler, der im Frühjahr 1932 auch noch gegen ihn, dem Helden von Tannenberg, bei der Reichspräsidentenwahl angetreten ist, die Vizekanzlerschaft an.

Hindenburg, der Ersatzkaiser der Deutschen, mag Hitler einfach nicht.

Der „Führer“ schäumt vor Wut und wittert Verrat.

Misstrauensvotum gegen Papen

Wütend kündigt Hitler die Tolerierung der Regierung Papen im Parlament auf.

Bei der konstituierenden Sitzung des neugewählten Parlaments am 6. September 1932 bringt die KPD – mit Unterstützung der NSDAP – ein Misstrauensvotum gegen Papen ein. Das Ergebnis ist eindeutig: 512 Abgeordnete stimmen gegen die Regierung.

Doch Papen ist vorbereitet: In der Tasche hat er bereits die von Hindenburg unterschriebene Verordnung zur Auflösung des Reichstags, die er demonstrativ Reichstagspräsident Göring auf den Tisch knallt.

Der neugewählte Reichstag ist somit gleich wieder aufgelöst und die Deutschen werden – nach der Reichspräsidentenwahl im Frühling und der Reichstagswahl im Juli – für den 6. November 1932 zum dritten Mal an die Urnen gerufen.

Präsidialkabinette: Die Stolperfalle der Weimarer Republik

Bis zur Wahl im November bleiben Papen und sein „Kabinett der Barone” im Amt und regieren ohne Parlament und mit Notverordnungen, die Reichspräsident Hindenburg bereitwillig unterzeichnet.

Das System der Präsidialkabinette hatte sich bereits unter „Hungerkanzler” Heinrich Brüning etabliert: Das Regieren ohne parlamentarische Mehrheit, nur gestützt auf Notverordnungen (Artikel 48 der Weimarer Verfassung) und der Möglichkeit, ein gewähltes Parlament aufzulösen (Artikel 25).

Beide Artikel zusammen — ursprünglich als Notfallparagrafen zum Schutz der Republik in die Verfassung geschrieben — machen Reichspräsident Hindenburg zum eigentlich Herrscher der Republik.

Bei der NSDAP hofft man derweil auf einen weiteren Erdrutschsieg bei der Novemberwahl — vielleicht sogar mit der absoluten Mehrheit für Hitler.

Die Weimarer Republik scheint im freien Fall ihrem Ende entgegenzustürzen

Abwärts mit Hitler: Die Novemberwahlschlappe der NSDAP 1932

Doch es kommt anders.

Die Stimmung bei vielen Wählerinnen und Wählern hat sich gedreht.

Der harte Sparkurs Brünings hatte immerhin dazu geführt, dass der Versailler Vertrag als Lieblings-Zündstoff brauner Wahlkampfrhetorik nicht mehr herhalten kann, denn die Reparationszahlungen werden im Juli 1932 ersatzlos gestrichen.

Die Weimarer Republik verlässt Schritt für Schritt den Katzentisch der Weltpolitik; in Genf verhandelt man bereits mit den ehemaligen Kriegsgegnern Großbritannien und Frankreich über eine Wiederaufrüstung.

Der „Schandvertrag von Versailles“ verliert für die Rechten seine rhetorische Schlagkraft.

Bei den Novemberwahlen 1932 verliert die NSDAP 2 Millionen Stimmen, obwohl Hitler und Goebbels bis zur Erschöpfung im Dauereinsatz sind. Zwar bleibt die NSDAP trotz des herben Verlusts in der Wählergunst die stärkste Kraft im Reichstag, aber der Mythos der Unaufhaltsamkeit ist gebrochen.

„Schlappe“ notiert Goebbels tief enttäuscht in sein Tagebuch, „Abwärts mit Hitler“, jubelt die SPD-Parteizeitung Vorwärts.

Winter 1932: Die NSDAP am Ende?

Ist der „Zauber der Unwiderstehlichkeit gebrochen“, wie die Deutsche Allgemeine Zeitung schreibt, — und Hitler am Ende? Fast sieht es so aus, denn nach der Wahl im November gehen für die Nationalsozialisten noch weitere Wahlen verloren, auch die wichtige Kommunalwahl in Thüringen.

Dazu kommt, dass die NSDAP nach so vielen Wahlkämpfen hoch verschuldet ist: Mit 14 Millionen Reichsmark steht sie in der Kreide.

Und nicht nur Lieferanten und Druckereien mahnen zunehmend ungeduldig ihre Bezahlung an, auch 450.000 SA-Männer warten auf ihren Sold. Und auf Macht, Pöstchen und Posten, die viele sich ausrechnen, wenn sie auf den kommenden Mann, für den sie Hitler bislang hielten, setzen.

Diese Aussichten scheinen jetzt vorbei zu sein.

Hitler hat das Machtpokern verloren. So scheint es wenigstens Ende 1932.

Flauheit unter den Mitgliedern

„ … Wenn Joseph Goebbels die Analyse der Politischen Polizei in München über seine NSDAP lesen würde, wäre ihm das Alpenpanorama egal: ‚Nicht nur, dass die Neuaufnahmen fast ganz ausgeblieben sind, macht sich auch eine Flauheit unter den Mitgliedern bemerkbar; zahlreiche Austritte sind an der Tagesordnung, die Beiträge gehen stockend ein. …‘

Die Anschauung, dass der Höhepunkt überschritten ist und vielleicht günstige Aussichten verpasst wurden, ist Gemeingut vieler Nationalsozialisten geworden.“

Aus: Rüdiger Barth, Hauke Friedrichs, Die Totengräber: Der letzte Winter der Weimarer Republik*

Mehr lesen:

Ende 1932 scheint Hitlers Aufstieg zur Macht endgültig gestoppt zu sein: Die „Hitler-Partei“ ist pleite, zerstritten und hat am 6. November 1932 – das erste Mal seit zwei Jahren – Wählerstimmen verloren. Und trotzdem ernennt Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler.

Wie konnte das passieren?

1933 Das Ende der Republik. Hitlers Aufstieg zur Macht

Copyright: Agentur für Bildbiographien, www.bildbiographien.de 2021, überarbeitet 2025

Buch- und Filmempfehlungen:

Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affilate-Links, die helfen, den Blog Generationengespräch zu finanzieren. Wenn Ihnen eine der angegebenen Empfehlungen gefällt und Sie das Buch (oder ein anderes Produkt) über diesen Link bestellen, erhält der Blog dafür eine kleine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen. Für Ihren Klick: Herzlichen Dank im Voraus!

Das kurze und aufregende Leben in der Zwischenkriegszeit 1918 bis 1933, die Weimarer Republik zwischen Aufbruch und Untergang. Ein großartig und spannend geschriebenes Panorama einer Zeit, in der alles neu war: Demokratie, Körperkult, Liebe, Architektur, Mode, Emanzipation und vieles mehr. Sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Harald Jähner, Höhenrausch: Das kurze Leben zwischen den Kriegen*, Rowohlt Berlin; 3. Edition, 2022 oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Das Ende der Republik Das zähe Ringen aller Akteure — Hindenburg, Hitler, Papen, Schleicher, Goebbels — um die Macht, aber auch das Lebensgefühl der “kleinen Leute” zu Beginn der 1930er Jahre spannend und aufschlussreich mit Zeitzeugenberichten, Anekdoten und Episoden erzählt.

Zum Amazon-Angebot:

Rüdiger Barth, Hauke Friedrichs, Die Totengräber: Der letzte Winter der Weimarer Republik*, FISCHER Taschenbuch, 2019

Berlin, Juli 1932, der vierte Fall von Gereon Rath. Dieses Mal soll er einen mysteriösen Mord im Lastenaufzug von Haus Vaterland, dem legendären Vergnügungstempel am Potsdamer Platz, aufklären und gerät dabei in die Wirren des „Preußenschlags”. Rath ist froh, dass ihn seine Ermittlungen in eine masurische Kleinstadt führen, aber dort versinkt er noch tiefer in der aufgewühlten Stimmung dieser Zeit.

Wie immer ein erstklassiger Krimi — und ein detailgenaues Stimmungsbild der Weimarer Republik in jenen Tagen. Lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Volker Kutscher: Die Akte Vaterland*, Piper Taschenbuch, 2023 oder als Hörbuch/Audible* (kostenlos im Probemonat)

Das Lebensgefühl der Deutschen Ende der 1920er Jahre, die Zerrissenheit der Weimarer Republik zwischen Links und Rechts und ein packender Krimi nach Volker Kutschers Gereon-Rath-Krimireihe* perfekt in Szene gesetzt. Eine sehenswerte Serie für alle, die sich für die Zwanziger Jahre begeistern — und für die, die Zeitgeschichte vor allem durch die Menschen, die damals gelebt haben, begreifen wollen.

Zum Amazon-Angebot:

Tom Tykwers Babylon Berlin — Collection Staffel 1–4*, 2023, [12 DVDs]

Zaristen, Trotzkisten, Stalinisten - und die Zerrissenheit der Weimarer Republik zwischen Links und Rechts ist die Hintergrundgeschichte der packenden Gereon-Rath-Krimireihe von Volker Kutscher, die im Berlin der 1920er Jahre spielt. Der erste Band spielt vor dem Hintergrund der blutigen Mai-Unruhen in Berlin 1929 — Vorlage für Tom Tykwers Babylon Berlin — Collection Staffel 1–4*

Zum Amazon-Angebot:

Volker Kutscher, Der nasse Fisch*, Piper Taschenbuch; 2. Auflage, 2020, oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Die 90 spannendsten Kapitel des beliebten Podcasts “Eine Stunde History” von Deutschlandfunk-Nova zusammengefasst in einem Buch zum Blättern und Schmökern. Am Ende eines jeden Kapitels verweist ein QR-Code auf den jeweiligen Podcast, so dass man bei Bedarf das jeweilige Thema vertiefen kann. Ein spannendes Format und ein spannendes Buch — sehr lesens- und hörenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Matthias von Hellfeld, Markus Dichmann, Meike Rosenplänter, History für Eilige: Alles, was man über Geschichte muss* Verlag Herder, 2020

Die Frauen der Nazigrößen — waren sie Opfer, Verführte oder Täterinnen? Die Historikerin Anna Maria Sigmund wirft einen spannenden Blick hinter die Kulissen der NS-Highsociety und berichtet sehr lesenswert u.a. über Magda Goebbels, Geli Raubal, Eva Braun, Emmy Göring und Leni Riefenstahl. Empfehlenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Anna Maria Sigmund, Die Frauen der Nazis*. Wilhelm Heyne Verlag, München, 2013

Weiterführende Artikel:

Das Ende der Republik: Es ist nicht das Wählervotum, das den roten Teppich für Adolf Hitler ausrollt, sondern das katastrophale Agieren von mehr oder minder demokratischen Politikern, die mit einer Mischung aus Ignoranz, Dummheit und Selbstsucht die erste Demokratie auf deutschem Boden gegen die Wand fahren.

1932: Das Ende der Republik. Brüning, der Hungerkanzler

Frauen im Dritten Reich: Einer der schillerndsten Frauen im Nationalsozialismus war Magda Goebbels, die Frau des Propagandaministers Joseph Goebbels. Wer war diese Frau, die bei einem jüdischen Stiefvater aufgewachsen ist, sich nie für Politik interessiert hat und am Ende ihre sechs Kinder dem „Führer“ opferte? Eine Fanatikerin – oder eine Lebensmüde?

Magda Goebbels: Eine schöne, schöne Frau

Beschwingte Zeiten zwischen zwei Katastrophen: Die Goldenen Zwanziger Jahre sind ein Tanz auf dem Vulkan, der direkt ins wirtschaftliche Desaster des 24. Oktober 1929 führt. Über die Vorgeschichte der Weltwirtschaftskrise vom “Jetzt-kaufen-später-zahlen” bis zur “Goldfalle”

Der “Schwarze Freitag”: Vom Börsenkrach zur Weltwirtschaftskrise

SPD und NSDAP sind Zwillinge! In den 1920er Jahren tobt ein heftiger Machtkampf zwischen den beiden Arbeiterparteien SPD und KPD: Die Sozialdemokraten versuchen, die Republik zu stützen, die Kommunisten arbeiten an der Sowjetrepublik Deutschland. Eine der Folgen ist die sogenannte „Sozialfaschismustheorie”, die besagt, dass der eigentliche Feind der KPD die SPD und nicht die NSDAP ist. Eine wirkungsvolle Kooperation beider Arbeiterparteien, um Hitler zu verhindern, ist damit ausgeschlossen.

Hamburg auf den Barrikaden

Das Generationengespräch im Überblick: Biografien, Liebe, Opfer, Mord, Krieg und andere Geschichten der letzten 300 Jahre, die unsere Welt zu dem gemacht haben, die sie heute ist.

Das Generationengespräch: Geschichte(n) im Überblick

Bildnachweise:

Kurt von Schleicher: Von Bundesarchiv, Bild 136-B0228 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons

Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Kurt von Schleicher Reichsminister General Kurt von Schleicher (erschossen 1934 bei Röhm-Revolte) in Uniform, Porträt Abgebildete Personen: Schleicher, Kurt von: Reichskanzler, Reichswehrminister, General, 1934 ermordet, Deutschland (GND 118608037)

Franz von Papen: Von Bundesarchiv, Bild 183‑1988-0113–500 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons

Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Geburtstag des Vizekanzlers. Der Stellvertreter des Reichskanzlers, Vizekanzler Franz von Papen, wird am 29.10. 54 Jahre alt. Herr von Papen, der sich um die Einigung des nationalen Deutschland ein historisches Verdienst erworben hat, ist gebürtiger Westfale und war zunächst aktiver Offizier, 1913 Hauptmann im Grossen Generalstab, 1914–16 Militär-Attachè in Washington und in Mexiko. In den beiden letzten Kriegsjahren nahm Herr von Papen am Feldzug teil und war zuletzt Oberstleutnant und Chef des Stabes der 4. Osmanischen Armee. Als Mitglied des Zentrums hat er dem Preussischen Landtag von 1920 bis 1928 und von 1930 — 1932 angehört. Am 1. Juni 1932 übernahm Herr von Papen auf Wunsch des Reichspräsidenten das Reichskanzleramt, das er bis zum 2. Dezember innehatte. Seit dem 30. Januar 33 , dem Tag der Amtsübernahme der Regierung Hitler, ist Herr von Papen Stellvertreter des Reichskanzlers. 37161–33

Franz von Papen als deutscher Militärattaché in Washington, D.C. (1914), gemeinfrei

Von Bundesarchiv, Bild 102–13680 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons

Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Der Ausnahmezustand in Berlin! Die von der Militärbehörde verhafteten und ihres Amtes enthobenen preussischen Polizeiminister Severing, Grzesinsky, Dr. Weiss und Kommandeur Heimannsberg Die Verordnung des Reichspräsidenten von Hindenburg über den Ausnahmezustand an den Litfassäulen in den Strassen Berlins.

Von Bundesarchiv, Bild 183-R99203 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Common

ADN-ZB-Archiv Reichspräsidenten 1932 Im März 1932 war die Amtszeit des Reichspräsidenten abgelaufen. Der Wahlkampf tobte erbittert. Die Deutschnationalen stellten Hindenburg als Kandidaten auf. Richtig verkündeten die Kommunisten:“Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler! Wer Hitler wählt, wählt den Krieg!” UBz:Wahlplakat für Hindenburg [in Berlin] Scherl Bilderdienst

Alankazame, Composition du Reichstag allemand après les élections fédérales de juillet 1932, Oeuvre personnelle, Voir wikipédia, 2008

Generationengespräch

Geschichte und Psychologie

Vergangenes verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen.

Dr. Susanne Gebert

Generationengespräch

Agentur für Bildbiographien

Geschenke made for Mama

Wir schreiben Geschichte(n):

Ich bringe Ihre Lebens‑, Familien- und Unternehmensgeschichten ins Buch und unterstütze Sie als Ghostwriterin beim Schreiben Ihrer Texte.

Wir schreiben Geschichte(n)

Agentur für Bildbiographien:

“.……Hermann Göring wird neuer Präsident des Reichstags

Und Hitler? — Der eilt am 13. August 1932 gemeinsam mit Papen zur Audienz beim Reichskanzler. Müsste es hier nicht > beim Reichspräsidenten Röhmputsch< gleich mit umgebracht ?].….. “

Absolut richtig! Danke fürs aufmerksame Lesen und den Hinweis (… ist jetzt korrigiert!) Herzliche Grüße!