1933: Hitlers Aufstieg zur Macht

Ende 1932 scheint Hitlers Aufstieg zur Macht endgültig gestoppt zu sein: Die NSDAP ist pleite, zerstritten und hat am 6. November 1932 – das erste Mal seit zwei Jahren – Wählerstimmen verloren.

Und trotzdem ernennt der Präsident der Weimarer Republik, Paul von Hindenburg, Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler. Wie konnte das passieren?

1933: Hitlers Aufstieg zur Macht – Das Ende der Weimarer Republik

Ende 1932 steht Adolf Hitler politisch mit dem Rücken zur Wand.

Seine NSDAP ist finanziell am Ende, intern zerstritten, und die Wahlniederlage vom 6. November bringt erste Risse in seinem Führungsanspruch. Millionen Deutsche hoffen, dass der Spuk bald vorbei ist.

Und trotzdem wird dieser Mann, den Hindenburg verächtlich den „böhmischen Gefreiten“ nennt, am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt.

Wie konnte das passieren?

Es ist eine Geschichte voller Eitelkeit, gekränkter Männerseelen und politischer Intrigen – ein Machtspiel mit fatalem Ausgang.

Hitlers Aufstieg war kein Volksentscheid.

Er war das Produkt eines Hinterzimmer-Pokers, in dem gekränkter Stolz, verletzte Egos und persönlicher Ehrgeiz am Ende schwerer wogen als demokratische Prinzipien.

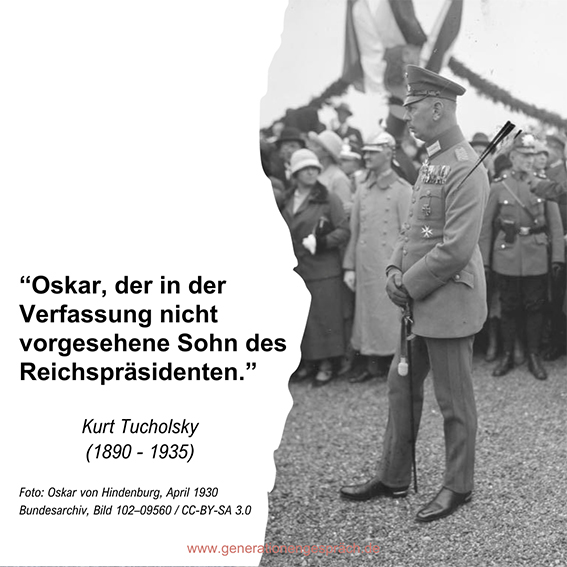

Nicht das Volk, sondern Männer wie Papen und Hindenburg – und dessen ehrgeiziger Sohn Oskar – reichten Hitler die Macht auf dem Silbertablett.

Obwohl es Ende 1932 nicht danach aussieht:

Zerreißprobe in der NSDAP: Strasser gegen Hitler

Immer häufiger werden nach der „Novemberwahlschlappe 1932″ in der NSDAP kritische Stimmen laut, dass Hitler mit seinem alleinigen Führungsanspruch der Partei schadet.

Besonders sein Partei-Vize, der mächtige zweite Mann in der Partei, Gregor Strasser, verübelt es dem „Führer”, dass er im Sommer Sommer 1932 nicht einmal Vizekanzler geworden ist, obwohl die NSDAP stärkste Fraktion im Reichstag ist.

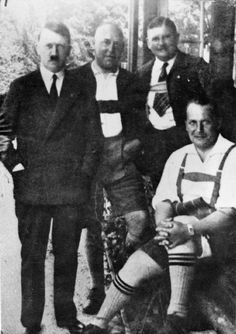

Hitler, Strasser, Röhm und Göring im Sommer 1932

Der „Bürogeneral” und Strippenzieher hinter den Kulissen, Kurt von Schleicher, gießt derweil eifrig Öl ins Feuer.

Nachdem sich Hitler einem Gespräch mit ihm und Hindenburg verweigert, spricht er eben mit Strasser über eine mögliche Regierungsbildung.

Daraufhin kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Hitler und Strasser — die auch noch öffentlich bekannt werden.

Für einen kurzen Augenblick sieht es so aus, als ob die „Hitler-Partei” auseinanderbrechen könnte, weil sich der „Strasser-Flügel” abspaltet. Zerlegt sich die NSDAP selbst?

Für den „Führer” ein denkbares Szenario; er ist völlig außer sich.

„Wenn die Partei zerfällt, mache ich in drei Minuten Schluss”, schreit er am 8. Dezember den entsetzten Goebbels an.

Viele Deutsche atmen in diesem Winter 1932 auf und hoffen auf ein friedliches Weihnachtsfest. Aber noch ist der Kampf um die Weimarer Republik nicht entschieden …

Winter 1932: Vorsichtiger Optimismus

Zum Jahreswechsel sehen viele Deutsche vorsichtig-optimistisch dem neuen Jahr 1933 entgegen. Zumindest die Mehrheit, die Hitler nicht an der Macht sehen will. Das Jahr 1932 endet viel besser, als es am Anfang zu befürchten war.

Die Stimmung in der Wirtschaft hellt sich gegen Jahresende spürbar auf und der Versailler Vertrag — „Schandvertrag”, wie ihn viele zu nennen pflegen — ist dank Kanzler Brüning zum großen Teil nur noch Geschichte.

Fast noch beruhigender ist allerdings jene Wahlschlappe, die die NSDAP bei der Novemberwahl 1932 eingefahren hat: 2 Millionen Wählerstimmen hat die „Hitler-Partei” verloren.

Zwar ist sie nach wie vor im Reichstag die stärkste Fraktion, aber der neue Reichskanzler Kurt von Schleicher ist sich sicher, dass er die Rechts- und Linksextremen, die nichts lieber wollen, als diese Republik zu zerschlagen, zu zähmen vermag.

Vielleicht sogar zu spalten.

Bei Hitler zumindest sollen die Nerven blank liegen, wie man in den Zeitungen lesen kann.

Kurt von Schleicher: Ein Kanzler mit Plan

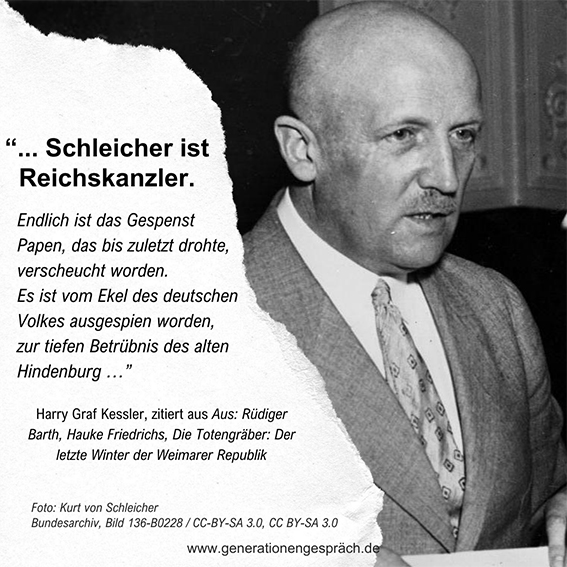

Reichskanzler Kurt von Schleicher ist seit dem 3. Dezember 1932 im Amt.

Lange Zeit war er der Strippenzieher im Hintergrund. Aber als er sieht, dass die Republik immer gefährlicher ins Schlingern kommt, greift er selbst nach der Macht. Nun ist er also der 12. Reichskanzler in der knapp 14-jährigen Geschichte der Weimarer Republik.

Schleicher hat einen Plan.

Kurt von Schleicher

Von Bundesarchiv, Bild 136-B0228 / CC-BY-SA 3.0

Als neuer Reichskanzler macht er sich daran, das zarte Pflänzchen Hoffnung auf bessere Zeiten zu stabilisieren. Den Sumpf aus Massenarbeitslosigkeit, bitterer Armut und Hoffnungslosigkeit, die vor allem der NSDAP und der KPD in den vergangenen Jahren regen Zulauf beschert haben, austrocknen.

Wirtschaftlich mit staatlich finanzierten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen: Zum Beispiel mit dem Autobahnbau, mit dem sich Hitler später brüsten wird. Das Konzept stammt von Schleicher.

Schleichers Idee einer Querfront

Politisch will Schleicher eine Querfront schmieden, eine Achse der Willigen quer durch alle politischen Lager. Ein Burgfrieden, um die Zeit zu überbrücken, bis die Wirtschaft sich erholt hat und die Wählerinnen und Wähler weniger extremistisch wählen.

Er verhandelt seine Querfront-Idee mit Gewerkschaftsbossen ebenso wie mit allen wichtigen Parteifunktionären von der SPD übers Zentrum bis zu den Deutschnationalen.

Er spricht auch mit Hitler, der will aber nicht.

Schleicher bricht die Verhandlung mit dem NSDAP-„Führer” ab und spricht stattdessen mehrmals mit Hitlers Vize Gregor Strasser, dem er sogar eine Regierungsbeteiligung als Minister vorschlägt. Vielleicht ist es ja sogar möglich, die NSDAP zu spalten?

Der Aktionsplan zur Rettung der Republik wird misstrauisch beäugt. Viele von Schleichers Gesprächspartnern wollen erstmal abwarten, wer noch bei dieser Querfront mitmacht.

Bei manchen kommt Schleichers Konzept gar nicht gut an. Bei Hitler zum Beispiel — aber auch bei Schleichers Duzfreund und Vorgänger im Kanzleramt, Franz von Papen.

Der bekommt zum Jahreswechsel ein Telegramm von Schleicher:

Alles Gute für 1933!

„ … Schleicher schickt ein Neujahrestelegramm nach Wallerfangen an Franz von Papen. ‚Alles Gute für 33 und herzlichen Dank dem Bannerträger in entscheidenden Kämpfen des alten Jahres. Seinem lieben Fränzchen und seiner Familie viel Liebes. Schleicher.‘

Schickt man einem Rivalen, dessen Rache man fürchten muss, ein solches Telegramm?“

Aus: Rüdiger Barth, Hauke Friedrichs, Die Totengräber: Der letzte Winter der Weimarer Republik*

Rückblick: Der erbitterte Kampf ums Kanzleramt

Es ist nicht bekannt, wie Franz „Fränzchen“ von Papen auf Schleichers Neujahrsglückwünsche reagiert hat. Aber nach allem, was man weiß, wird er Schleichers Telegramm zuhause in Wallerfangen nicht auf den Kaminsims gestellt haben.

Denn natürlich hatte Papen fest damit gerechnet, dass er nach der Novemberwahl 1932 wieder Reichskanzler werden würde. Und auch er hatte für seine neue Kanzlerschaft Pläne.

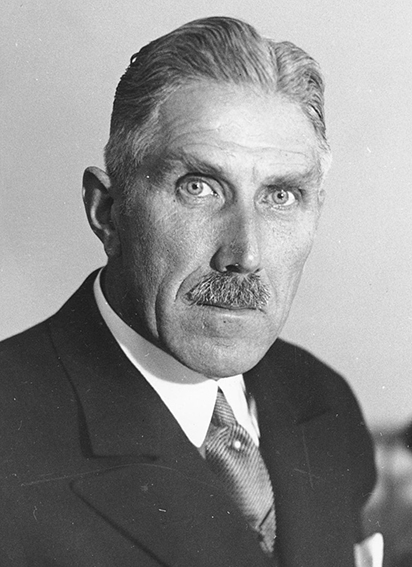

Franz von Papen, 1933

Von Bundesarchiv, Bild 183‑1988–0113–500 / CC-BY-SA 3.0

Aber Schleicher hat ihn als Kanzler ausgebootet. Nicht nur das: Er hatte ihn auch noch öffentlich bloßgestellt und düpiert.

Für ihn, Franz Joseph Hermann Michael Maria von Papen, Erbsälzer zu Werl und Neuwerk, Sprössling eines alten westfälischen Adelsgeschlechts, eine tiefe Kränkung, die er so schnell nicht vergisst.

Papens geheimer Staatsstreichplan: Durchregieren ohne Parlament

Franz von Papen rechnet fest damit, nach der Novemberwahl 1932 wieder Kanzler zu werden.

Und er hat auch schon einen Plan, denn er erwartet bei seiner Wiederwahl als Kanzler ein gemeinsames Misstrauensvotum von NSDAP und KPD — so wie bei seiner ersten Wahl im September 1932.

Auch dieses Mal gedenkt er dieses Misstrauensvotum mit einer von Hindenburg unterschriebenen Auflöse-Order gemäß Artikel 25 der Weimarer Verfassung elegant zu umschiffen.

So wie beim letzten Mal im September: Das neugewählte Parlament gleich wieder auflösen, die Abgeordneten nach Hause schicken und mit von Hindenburg unterzeichneten Notverordnungen ohne Reichstag regieren.

Das ließe sich problemlos wiederholen, schließlich genießt er Hindenburgs vollstes Vertrauen.

Nur dieses Mal will er eine Sache anders machen: Er wird keinen Termin für die nächste Reichstagswahl festsetzen.

Das wäre genau genommen ein Staatsstreich, denn die Weimarer Verfassung sieht nach der Auflösung des Parlaments durch den Reichspräsidenten Neuwahlen binnen 60 Tagen vor.

Aber wen kümmert’s?

Papen ist kein Freund der Demokratie, ihm schwebt eher ein autoritäres Regime der deutschen Eliten vor.

Schließlich hat seit 1930 keine Wahl die politische Lage verbessert.

Ganz im Gegenteil: Die Republik wurde immer unregierbarer. In Papens Augen haben Parlament, Verfassung und das Wahlvolk ausgespielt. Nur noch eines ist entscheidend für ihn: das Vertrauen des Reichspräsidenten.

Das sollte reichen, glaubt er.

Franz von Papen: Der unbeliebteste Mann der Republik

Ausgerechnet Franz von Papen will die Weimarer Verfassung brechen und mit präsidialer Rückendeckung als Reichskanzler mit nahezu unbegrenzten Befugnissen de facto diktatorisch durchregieren?

Die wenigen, die von diesem Plan erfahren, sind entsetzt.

Denn Franz von Papen ist in allen politischen Lagern ungefähr so populär wie Magen-Darm mit Brechdurchfall.

So zerrissen das Land auch ist: Niemand kann Papen leiden.

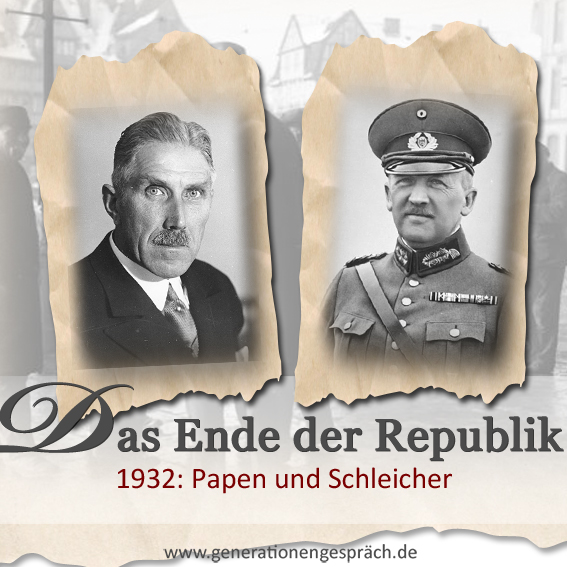

Papen und Schleicher: Eine Rivalität, über die die Weimarer Republik stürzte? 1932 Das Ende der Republik. Papen und Schleicher

Papen hat weder eine politische Hausmacht noch kann er die Bürgerinnen und Bürger von sich überzeugen.

Obwohl er sich selbst für staatsmännisch und brillant hält, halten ihn viele andere für einen eitlen Dilettanten. Mit Ausnahme Hindenburgs, was wichtig ist.

In den Hinterzimmern des Reichskanzleramtes entbrennt der Kampf um die Macht. Schleicher befürchtet sogar einen Volksaufstand, sollte Papen erneut Reichskanzler werden.

Strippenzieher Schleicher: Die Intrige, die Franz von Papen stürzte

Es ist die Stunde der Strippenzieher der Weimarer Republik, vor allem die von Schleicher.

Denn es ist vor allem er, der seinen alten Kameraden „Fränzchen“ im Juni 1932 persönlich ins Kanzleramt gebracht hat und in Papens Kabinett als parteiloser Reichswehrminister fungiert.

Jetzt sägt er kräftig an Papens Stuhl, um dessen erneute Kanzlerschaft zu verhindern — und selbst Reichskanzler zu werden.

Schleicher bringt sich in Stellung

„ … Als von Schleicher begriff, dass Fränzchen, wie er seinen Freund von Papen nannte, es nicht schaffen würde, Hitler auf Dauer von der Macht fernzuhalten, beschloss er, aus der Deckung zu kommen und sich an die Spitze zu wagen.

Er überzeugte Hindenburg, Papen fallenzulassen und es stattdessen mit ihm als Kanzler zu versuchen. Schleicher hatte sich inzwischen ausgedacht, eine ‚Querfront der verständigen Kräfte‘ — von gemäßigten Nationalsozialisten bis hin zu christlichen Gewerkschaften — zu bilden, um auf diese Weise Hitler in die zweite Reihe zu drängen. Das Projekt ist später oft belächelt worden, aber wer sich in Schleicher hineinversetzt, versteht die Logik. Er hatte schon die merkwürdigsten Gestalten zusammengebracht.“

Aus: Harald Jähner, Höhenrausch: Das kurze Leben zwischen den Kriegen*

Die Republik wankt: Planspiele gegen Volksaufstand und Polen

Als im November 1932 KPD und NSDAP gemeinsam den Streik der Berliner Verkehrsbetriebe organisieren – ein Schulterschluss der Extremisten — bringt das Schleicher auf eine Idee.

In seiner Funktion als Reichswehrminister lässt er ein „Planspiel“ durchführen, um die militärische Lage im Ernstfall zu prüfen.

Das Ergebnis ist alarmierend: Sollte es gleichzeitig zu einem Generalstreik im Inneren und zu einem Angriff von außen – etwa durch Polen – kommen, wäre die Republik nur „bedingt abwehrbereit“.

Das ernüchternde Ergebnis seines „Planspiels“ lässt Schleicher dem geschäftsführenden Schattenkabinett Papens vortragen, das wie erwartet fassungslos ist.

Papens „Kabinett der Barone” verweigert sich

Mit unangenehmen Folgen für Papens Kanzler-Pläne.

Als der am 2. Dezember 1932 seinen geschäftsführenden Ministern freudig eröffnet, dass er von Hindenburg nun endlich auch offiziell den Auftrag erhalten habe, erneut als Kanzler eine Regierung zu bilden, verweigern ihm die Minister seines Schattenkabinetts die Gefolgschaft.

Konstantin von Neurath, seit Juni Außenminister in Papens Präsidialkabinett und der erfahrenste Mann im Raum, äußert leise, aber deutlich seine Skepsis. Finanzminister Schwerin von Krosigk stimmt zu – und der Rest folgt.

Papens Sturz

„ … Niemand reagiert. Schweigen. Da spricht Konstantin von Neurath, der Älteste im Raum, graumelierte Haare, grauer, kurzer Schnurrbart, Schmiss auf der Wange.

Er redet langsam, als koste es ihn Überwindung, sagt, dass er ein zweites Kabinett Papen sehr skeptisch sehe, ja dass er sogar vor der erneuten Betrauung des aktuellen Kanzlers warnen müsse. Wieder senkt sich Schweigen über den Raum, bis der Finanzminister Schwerin von Krosigk die Stimme erhebt. Er bittet Papen, den Reichspräsidenten darüber zu informieren, dass die meisten, wenn nicht alle Kabinettsmitglieder, die Meinung Neuraths teilten.“

Aus: Rüdiger Barth, Hauke Friedrichs, Die Totengräber: Der letzte Winter der Weimarer Republik*

Papen muss gehen, Schleicher wird Kanzler

Franz von Papens „Kabinett der Barone” unterstützt ihn nicht länger. Damit kann Papen seine Kanzlerpläne ad acta legen.

Selbst der greise Reichspräsident kann ihn nicht retten: Nach diesem Debakel bleibt Hindenburg nichts anderes übrig, als seinen Wunschkandidat Papen als Kanzler gleich wieder zu entlassen.

Reichspräsident Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg

Von Bundesarchiv, Bild 183-S51620 / CC BY-SA 3.0.

Zum Abschied schenkt Hindenburg dem tief düpierten Papen ein Foto von sich mit seiner Unterschrift — und einer persönlichen Widmung: „Ich hatt‘ einen Kameraden!“

Am 3. Dezember ernennt er Schleicher zum neuen Reichskanzler, sein „letztes Pferd im Stall“, wie er sagt.

Jenen Schleicher, das hat der 85-jährige Hindenburg sehr wohl verstanden, der „seinen Kameraden” Franz von Papen soeben aus dem Kanzleramt intrigiert hat.

Kurt von Schleicher: Der letzte Kanzler der Weimarer Republik

Nun macht es also Schleicher doch selbst.

Unermüdlich macht er sich an die Arbeit und zunächst läuft es gut für ihn: Am späten Abend des 4. Dezember ist klar, dass die NSDAP auch bei der Thüringer Kommunalwahl deutlich an Stimmen verloren hat und den Negativ-Trend der Reichstagswahl trotz des massiven Einsatzes sämtlicher NSDAP-Größen im Wahlkampf nicht stoppen konnte.

Zitat Harry Graf Kessler: “Schleicher ist Reichskanzler. Endlich ist das Gespenst Papen, das bis zuletzt drohte, verscheucht. Er ist vom Ekel des deutschen Volkes ausgespien worden, zur tiefen Betrübnis des alten Hindenburg.”

Der im November 1932 gewählte Reichstag tritt am 6. Dezember 1932 zum ersten Mal zusammen – und die neue Regierung Schleicher übersteht das Misstrauensvotum der KPD, weil die NSDAP nicht mitmacht.

Nicht mitmachen kann. Denn ein neuer Wahlkampf nach einer erneuten Auflösung des Parlaments wäre für Hitler schlicht unbezahlbar. Die Parteikasse ist leer, die Partei zerstritten, das Momentum ist dahin.

Es sieht gut aus für den neuen Reichskanzler Schleicher.

Weihnachtsfrieden für die Republik

Nach zwei weiteren Sitzungstagen des neugewählten Reichstags, bei denen sogar Beschlüsse gefasst und Gesetze verabschiedet werden, vertagt sich das Parlament auf unbestimmte Zeit in die Weihnachtsferien.

Der Ältestenrat und das Reichstagspräsidium sollen entscheiden, wann es im neuen Jahr weitergeht.

Weihnachtsfrieden für die Republik.

Und für Schleicher.

Da sich das Parlament im verlängerten Weihnachtsurlaub befindet, hält Schleicher seine Regierungserklärung als Rundfunkansprache. Er sehe sich als „überparteilicher Sachverwalter der Interessen aller Bevölkerungsschichten“, sagt er, und das hoffentlich nur für kurze Zeit.

Sein Ziel: Arbeit schaffen! Was er nicht will: eine Militärdiktatur errichten.

„Es sitzt sich schlecht auf der Spitze der Bajonette, das heißt, man kann auf Dauer nicht ohne eine breite Volksstimmung hinter sich regieren“, sagt er in seiner Ansprache, in der er sich selbst als „sozialen General“ bezeichnet, was ihm viel Spott einbringt, zunehmend aber auch Wertschätzung.

Der Kanzler der Querfront: Schleichers riskantes Spiel

Nur die Querfront, die ihn als Kanzler stützen soll, will Schleicher nicht so recht gelingen; man signalisiert Interesse, ohne sich festlegen zu wollen.

Vor allem verfehlt er sein Ziel, die angeschlagenen NSDAP zu spalten: Schleicher zielt auf Gregor Strasser, der als innerparteilicher Rivale Hitlers gilt, als gemäßigter Nationalsozialist mit Sinn für soziale Reformen.

Reichskanzler Schleicher setzt alles daran, ihn aus der Partei zu lösen.

Doch was vielversprechend beginnt, endet im Fiasko: Strasser legt nach vielen Verhandlungen, heimlichen Treffen und lautstarken Auseinandersetzungen mit Hitler alle Parteiämter nieder und zieht sich ins Private zurück.

Das Ende der Weimarer Republik

Das zähe Ringen aller Akteure — Hindenburg, Hitler, Papen, Schleicher, Goebbels — um die Macht, aber auch das Lebensgefühl der “kleinen Leute” zu Beginn der 1930er Jahre.

Spannend, aufschlussreich und manchmal erschreckend hautnah mit Zeitzeugenberichten und Episoden erzählt.

Gekränkter Stolz und Ränkespiele: Hitlers Aufstieg zur Macht

Aber nicht nur Schleicher beherrscht das konspirative Spiel über Bande, auch der düpierte Papen übt sich darin.

Beim Jahresessen des erzkonservativen ‚Herrenklub‘ kurz vor Weihnachten 1932 fragt Bankier Kurt Freiherr von Schröder den geschassten Ex-Reichskanzler, ob er Interesse an einem geheimen Treffen mit Adolf Hitler habe.

Papen hat.

Und so findet am 4. Januar 1933 in Schröders Kölner Villa ganz diskret das mehrstündige persönliche Gespräch zwischen Papen und Hitler statt.

Durch einen blöden Zufall bleibt das geheime Hitler-Papen-Treffen in Köln nicht geheim, sondern steht am nächsten Morgen in allen Zeitungen.

Schleicher nimmt die Nachricht gelassen: „Ich sag‘ ihm einfach: ‚Mein Fränzchen, du hast schon wieder einen Schnitzer begangen“, äußert er in einem informellen Gespräch gegenüber dem französischen Botschafter André François-Poncet.

Was Schleicher nicht ahnt: Dieses Mal ist der Schnitzer ein Dolchstoß.

Hindenburg verhört sich

Bei dem Treffen mit Hitler in Köln, so verkauft es Papen an Schleicher in einem Gespräch, sei es einzig und allein darum gegangen auszuloten, unter welchen Umständen Hitler bereit wäre, die Regierung Schleicher zu unterstützen.

Nach dem Gespräch mit Schleicher spaziert Papen schnurstracks die paar Meter zu Hindenburgs Büro, zu dem er jederzeit und ohne Termin Zugang hat. Dem Reichspräsidenten erzählt Papen eine andere Geschichte: Der „Führer“ sei erstmals bereit, an einer Regierungskoalition mit konservativen Kräften teilzunehmen.

Und dann passiert das Unfassbare: Im Glauben, „sein“ Papen könne erneut Reichskanzler werden und Hitler wäre jetzt auf einmal mit dem Posten des Vizekanzlers zufrieden, gibt Hindenburg sein Einverständnis für weitere, selbstverständlich streng vertrauliche Gespräche mit Herrn Hitler.

Intrigen in der Villa Ribbentrop

Daraufhin folgen mehrere konspirative Treffen zwischen Papen und Hitler in der Berliner Villa des Sekthändlers Joachim von Ribbentrop, einem ehemaligen Kriegskameraden Papens, und dessen Frau Anneliese, einer geborenen Henkell.

Hitler redet in stundenlangen Monologen auf Papen ein, um ihn zu überzeugen, dass die neue Regierung nur mit ihm als Reichskanzler zustande kommen könne; Papen könne ja Vizekanzler werden.

Nach weiteren Zusammenkünften wird auch Oskar von Hindenburg hinzugezogen, der in der Verfassung nicht vorgesehene Sohn des Reichspräsidenten (Kurt Tucholsky). Der soll die Aufgabe übernehmen, seinem Vater einen zukünftigen Kanzler Hitler an der Seite von Vizekanzler Papen schmackhaft zu machen.

Gerüchte, Intrigen, Rücktritt: Das Ende für Schleicher

Trotz aller Geheimnistuerei bleiben die Gespräche zwischen Papen und Hitler im Hause Ribbentrop nicht geheim, sondern landen in den Zeitungen. Schleicher muss hilflos mit ansehen, wie ihm seine Felle davonschwimmen.

Persönlich informiert wird er von seinem düpierten „Fränzchen“ nicht mehr, schließlich handelt der ja jetzt im höchsten präsidialen Auftrag.

Es wird eng für Kanzler Schleicher.

Während Papen und Hitler hinter den Kulissen ihre Koalition der Eitlen schmieden, kämpft Schleicher weiter um seine Querfront und sein politisches Überleben. Vergeblich.

Er weiß, dass ihm ohne die Unterstützung durch eine Querfront im Parlament beim nächsten Misstrauensvotum die Abwahl droht.

Also bittet er Hindenburg um eine Auflöseorder für den Reichstag. Mehrmals.

Doch Hindenburg zögert.

Er will es sich überlegen.

Schon wieder ein aufgelöster Reichstag in diesen unruhigen Zeiten!

Dann taucht das Gerücht auf, Schleicher wolle Hindenburg aus Altersgründen in Ehren entlassen, sich selbst zum Reichspräsidenten machen und anschließend Hitler zum Reichskanzler ernennen.

Es ist eine haltlose Behauptung, die von Hindenburgs Sohn Oskar gestreut wird.

Ein Gerücht unter vielen in diesen Tagen.

Aber eins, das Hindenburg ärgert.

Der letzte Tag: Schleicher geht – Hitler kommt

Als der Ältestenrat den 31. Januar 1933 als neuen Termin für die nächste Reichstagssitzung nach der Weihnachtspause bestätigt, versucht Schleicher ein letztes Mal, den Reichspräsidenten umzustimmen.

Am Samstag, dem 28. Januar 1933 ist er bei seiner letzten Audienz bei Hindenburg:

Schleichers Sturz

„Ich erbitte die Auflösungsorder, sagt Schleicher.

‘Nee’. sagt Hindenburg, ‘die kriegenese nich.’ Genau so sagt er das. So schnoddrig.

Das Urteil über Kurt von Schleicher.“

Aus: Rüdiger Barth, Hauke Friedrichs, Die Totengräber: Der letzte Winter der Weimarer Republik*

Daraufhin tritt Schleicher als Kanzler zurück.

Das Rücktrittsgesuch hat Hindenburgs Büroleiter Otto Meissner schon vorbereitet; der Herr General möge als Kanzler doch bitte im Amt bleiben, bis sich das neue Kabinett formiert hat.

Freie Fahrt für Papen und Hitler: Hitlers Aufstieg zur Macht ist jetzt unabwendbar.

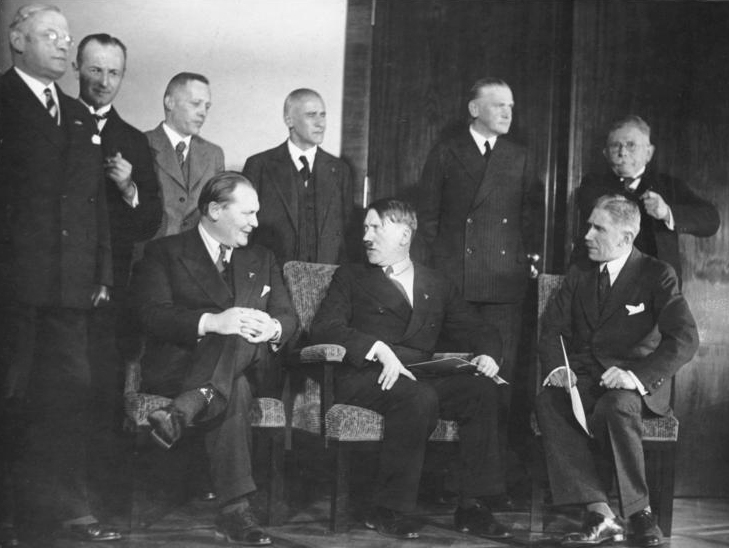

Am 30. Januar 1933 wird das neue „Kabinett Hitler“ von Hindenburg vereidigt; Hitler wird Reichskanzler, Franz von Papen Vizekanzler.

Die letzte Hoffnung der Weimarer Republik ist gescheitert – an Eitelkeit, Machtgier, Intrigen und dem politischen Starrsinn eines 85-Jährigen.

Das Kabinett Hitler: die Nationalsozialisten Hitler, Göring und Frick (2. Reihe, 4. von links), „eingerahmt“ von konservativen Ministern.

In der Alten Reichskanzlei, 30. Januar 1933

Von Bundesarchiv_Bild_183-H28422_Reichskabinett_Adolf_Hitler / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0.

Mehr lesen:

Februar 1933: Drei Kanzler hat die Weimarer Republik innerhalb von nur sechs Monaten verschlissen; niemand rechnet damit, dass sich das neue “Kabinett Hitler” lange an der Macht halten wird. Doch was dann im Februar 1933 im Zuge Hitlers “Machtergreifung” passiert, überrascht (fast) alle …

Machtergreifung. Februar 1933: In vier Wochen zur NS-Diktatur

Copyright: Agentur für Bildbiographien, www.bildbiographien.de 2021, überarbeitet 2025

Buch- und Filmempfehlungen:

Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affilate-Links, die helfen, den Blog Generationengespräch zu finanzieren. Wenn Ihnen eine der angegebenen Empfehlungen gefällt und Sie das Buch (oder ein anderes Produkt) über diesen Link bestellen, erhält der Blog dafür eine kleine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen. Für Ihren Klick: Herzlichen Dank im Voraus!

Zehn Wochen dauert die Höllenfahrt der Weimarer Republik in den Abgrund und nur einen Februar braucht es, bis Hitler über das Schicksal der Deutschen entschieden hat. Der Literaturkritiker und Autor Uwe Wittstock über die schicksalhaften Tage im Februar 1933, in dem es Reichskanzler Hitler trotz nationalkonservativer „Einrahmung” gelingt, die Macht an sich zu reißen. Hochaktuell und sehr, sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Uwe Wittstock, Februar 33: Der Winter der Literatur*, C.H.Beck, Taschenbuch, 2024 oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Im Jahr 1932 verbessern sich die Wirtschaftsdaten, die Deutschen sind den größten Teil der Reparationsforderungen losgeworden und es ist absehbar, dass die Wirtschaftskrise auch ohne Hitler überwunden werden kann. Trotzdem rast die Weimarer Republik fast unaufhaltsam ihrem Untergang entgegen. Warum?

Die Antworten liefert dieses großartige und spannend geschriebene Porträt der “Roaring Twenties” — einem Jahrzehnt, das unserem heutigen in vielem so ähnlich ist. Exzellent geschrieben und sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Harald Jähner, Höhenrausch: Das kurze Leben zwischen den Kriegen*, Rowohlt Berlin; 3. Edition, 2022 oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Das Lebensgefühl der Deutschen Ende der 1920er Jahre, die Zerrissenheit der Weimarer Republik zwischen Links und Rechts und ein packender Krimi nach Volker Kutschers Gereon-Rath-Krimireihe* perfekt in Szene gesetzt. Eine sehenswerte Serie für alle, die sich für die Zwanziger Jahre begeistern — und für die, die Zeitgeschichte vor allem durch die Menschen, die damals gelebt haben, begreifen wollen.

Zum Amazon-Angebot:

Tom Tykwers Babylon Berlin — Collection Staffel 1–4*, 2023, [12 DVDs]

Die Biographien von Unity Mitford, Pola Negri, Rudolf Höß und vieler anderer Zeitzeugen zusammengefasst in neuen und alten Bildern, die die Zwischenkriegszeit zwischen 1918 und 1939 zum Leben erwecken. Kein Historiker aus dem Off, sondern Spielszenen und mit bislang unveröffentlichtem Original-Filmmaterial basierend auf Tagebüchern, Briefen und Fotos erklären die Zeit, das Lebensgefühl, Träume und Schicksale.

Sehr sehenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Krieg der Träume 1918–1939*, 2018, FSK 12 oder als Prime Video*

Berlin 1933: Gereon Raths fünfter Fall führt seine Leser direkt in die Zeit der ‘Machtergreifung’: Reichstagsbrand, Kommunistenhetze, die letzte Reichstagswahl im März 1933. Hitler-Gegner, seine Befürworter und die große schweigende Mehrheit, die hofft, dass dieser Spuk bald vorbei sein wird. Ein großartiger Kriminalroman vor historischem Hintergrund — sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Volker Kutscher, Märzgefallene*, KiWi-Taschenbuch, März 2016 (Märzgefallene Gratis-Download im Audible-Probemonat)

Weiterführende Beiträge:

Was ist Populismus – und warum er so gefährlich wirkt: Populismus ist kein neues Phänomen, seine Mechanismen sind zeitlos. Schon die NSDAP bediente sich in den 1930er Jahren gezielt populistischer Rhetorik für ihren Weg zur „Machtergreifung”. Heute nutzen Populisten die gleichen psychologischen Strategien – nur mit moderneren Mitteln: sozialen Medien, neuen und alten Feindbildern und emotionalisierter Sprache.

Wie Populismus funktioniert – und woran man ihn erkennt.

Was ist Populismus? Psychologie, Feindbilder und Wirkung

Wirtschaft im “Dritten Reich”: Wirtschaftlich stand das “Dritte Reich” nie auf stabilen Beinen. Die Ökonomie im Nationalsozialismus war von Anfang an auf Täuschung und Expansion – Krieg – gebaut. Über Hitlers Autobahnen, MeFo-Wechsel, Lügen und Täuschungen – ohne die Hitlers Weg in den Krieg nie funktioniert hätte.

Autobahn und Mefo-Wechsel: Adolf Hitler, die deutsche Wirtschaft und der Weg in den 2. Weltkrieg

SPD und NSDAP sind Zwillinge! In den 1920er Jahren tobt ein heftiger Machtkampf zwischen den beiden Arbeiterparteien SPD und KPD: Die Sozialdemokraten versuchen, die Republik zu retten, die Kommunisten arbeiten an der Sowjetrepublik Deutschland. Eine der Folgen ist die sogenannte „Sozialfaschismustheorie”, die besagt, dass der eigentliche Feind der KPD die SPD und nicht die NSDAP ist. Eine wirkungsvolle Kooperation beider Arbeiterparteien, um Hitler zu verhindern, ist damit ausgeschlossen.

Hamburg auf den Barrikaden

Am Silvesterabend 1932 liegt Magda Goebbels in Berlin im Krankenhaus und ringt mit dem Tod, während Goebbels den Abend bei Hitler auf dem Obersalzberg verbringt und seinem „Führer“ um Mitternacht fest die Hand drückt: „Ich wünsche Ihnen die Macht!“. Über Joseph und Magda Goebbels und ihre gemeinsame „amour fou” zu Hitler:

Magda Goebbels (2): Der Bock von Babelsberg

Das Ende der Republik: Es ist nicht das Wählervotum, das den roten Teppich für Adolf Hitler ausrollt, sondern das katastrophale Agieren von mehr oder minder demokratischen Politikern, die mit einer Mischung aus Ignoranz, Dummheit und Selbstsucht die erste Demokratie auf deutschem Boden gegen die Wand fahren.

Das Ende der Republik. Brüning, der Hungerkanzler

Hitlers Aufstieg zur Macht: Während Brüning als Hungerkanzler und Papen als Steigbügelhalter Hitlers in die Geschichte eingegangen sind, ist seine Rolle beim Ende der Weimarer Republik bis heute nicht klar. Ist er die dunkle Macht, die hinter den Kulissen der Republik absichtlich den Todesstoß versetzt — oder versucht er zu retten, was noch zu retten ist?

1932: Das Ende der Republik. Papen und Schleicher

Linkempfehlung:

Bundesarchiv: Die Rundfunkansprache des Reichskanzlers Kurt von Schleicher vom 15. Dezember zum Nachlesen:

https://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919–1933/0p20/vsc/vsc1p/kap1_2/para2_25.html

Bildnachweise:

Bundesarchiv, Bild 183-H28422 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de,

Das Kabinett Hitler: die Nationalsozialisten Hitler, Göring und Frick (2. Reihe, 4. von links), „eingerahmt“ von konservativen Ministern, in der Alten Reichskanzlei, 30. Januar 1933

Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Zentralbild Die deutschen Faschisten bilden nach der Machtergreifung am 30.1.1933 ihr erstes Kabinett unter Adolf Hitler. UBz: vlnr, sitzend: Hermann Göring, Reichskommissar für Luftfahrt und das preussische Innenministerium, Adolf Hitler, Reichskanzler, Franz von Papen, Vizekanzler stehend: Franz Seldte, Arbeitsminister, Dr. Dr. Günther Gereke, Lutz Graf Schwerin von Krosigk, Reichsfinanzminister, Wilhelm Frick, Reichsinnenminister, Werner von Blomberg, Reichswehrminister, Alfred Hugenberg, Wirtschafts- und Ernährungsminister 3633–33

Gregor Strasser (2. von links) im Kreis der Führungsgruppe der NSDAP bei einer Besprechung in Berchtesgaden im Sommer 1932 (Adolf Hitler, Gregor Strasser, Ernst Röhm and Hermann Göring during a gathering in Berchtesgaden in 1932)

Von Rudolf Vollmuth (+1943) — Berlin Document Centre, Gemeinfrei

Bundesarchiv Bild 183-S51620, Generalfeldmarschall Paul v. Hindenburg“ von Bundesarchiv, Bild 183-S51620 / CC BY-SA 3.0. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons

Bundesarchiv, Bild 136-B0228 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons.

Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Kurt von Schleicher Reichsminister General Kurt von Schleicher (erschossen 1934 bei Röhm-Revolte) in Uniform, Porträt Abgebildete Personen: Schleicher, Kurt von: Reichskanzler, Reichswehrminister, General, 1934 ermordet, Deutschland (GND 118608037)

Von Bundesarchiv, Bild 183‑1988-0113–500 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons

Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Geburtstag des Vizekanzlers. Der Stellvertreter des Reichskanzlers, Vizekanzler Franz von Papen, wird am 29.10. 54 Jahre alt. Herr von Papen, der sich um die Einigung des nationalen Deutschland ein historisches Verdienst erworben hat, ist gebürtiger Westfale und war zunächst aktiver Offizier, 1913 Hauptmann im Grossen Generalstab, 1914–16 Militär-Attachè in Washington und in Mexiko. In den beiden letzten Kriegsjahren nahm Herr von Papen am Feldzug teil und war zuletzt Oberstleutnant und Chef des Stabes der 4. Osmanischen Armee. Als Mitglied des Zentrums hat er dem Preussischen Landtag von 1920 bis 1928 und von 1930 — 1932 angehört. Am 1. Juni 1932 übernahm Herr von Papen auf Wunsch des Reichspräsidenten das Reichskanzleramt, das er bis zum 2. Dezember innehatte. Seit dem 30. Januar 33 , dem Tag der Amtsübernahme der Regierung Hitler, ist Herr von Papen Stellvertreter des Reichskanzlers. 37161–33

Bundesarchiv, Bild 102–09560 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5480202Oberstleutnant von Hindenburg, der Sohn des Reichspräsidenten verunglückt ! Oberstleutnant von Hindenburg verunglückte beim Reiten im Tiergarten. Er hat einige Rippenbrüche davongetragen, sodass er mehrere Wochen das Bett hüten muss.

Generationengespräch

Geschichte und Psychologie

Vergangenes verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen.

Dr. Susanne Gebert

Generationengespräch

Agentur für Bildbiographien

Geschenke made for Mama

Geschichte & Psychologie

Die Vergangenheit verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen