Psychologie: Was ist Populismus – und warum er so gefährlich wirkt

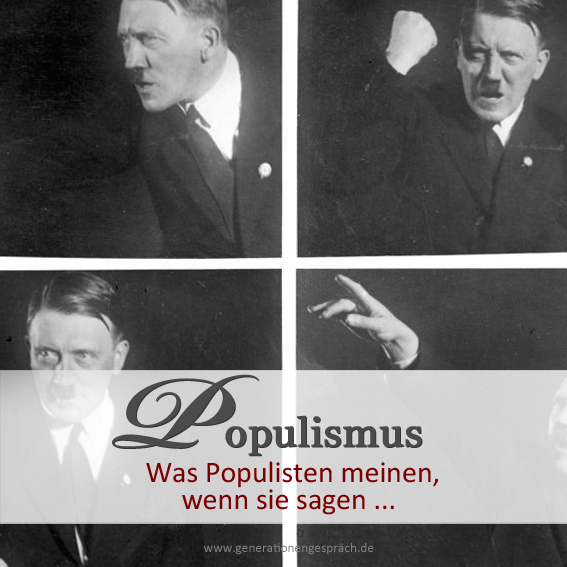

Populismus ist kein neues Phänomen, seine Mechanismen sind zeitlos. Schon die NSDAP bediente sich in den 1930er Jahren gezielt populistischer Rhetorik für ihren Weg zur „Machtergreifung”.

Heute nutzen Populisten die gleichen psychologischen Strategien – nur mit moderneren Mitteln: sozialen Medien, neuen und alten Feindbildern und emotionalisierter Sprache.

Wie Populismus funktioniert – und woran man ihn erkennt.

Was Populismus wirklich bedeutet

Populismus – einfach erklärt

Populismus bezeichnet eine politische Denkweise, die vorgibt, „das wahre Volk“ gegen eine abgehobene „Elite“ zu vertreten. Populistische Rhetorik funktioniert, weil sie Komplexität auf einfache Gegensätze reduziert: wir gegen die, Gut gegen Böse, ehrlich gegen korrupt.

Das klingt verständlich, emotional – und vermittelt Orientierung in einer unübersichtlichen Welt.

Warum der Begriff Populismus oft missverstanden wird

Populismus ist kein klar umrissenes Programm, sondern ein Stil – eine Art, Politik zu machen.

Ob von rechts oder links: Populisten behaupten stets, für „das Volk“ zu sprechen, das angeblich übersehen oder verraten wurde.

Damit schaffen sie ein künstliches Gefühl der Gemeinschaft – und grenzen gleichzeitig alle aus, die nicht dazugehören.

Warum Populismus gefährlich ist

In den 1920er und 1930er Jahren gab es innerhalb der NSDAP nach dem Vorbild der KPD sogenannte „Rednerschulen”, in denen Parteiangehörigen das Reden vor Publikum beigebracht wurde. Heute würde man sagen: populistische Rhetorik.

Das Ergebnis ist klar: Populisten geht es nicht um Inhalt, sondern um Stimmung.

Populistische Lösungsansätze sind simpel und beruhen auf ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das durch Ausgrenzung und Schlechterstellung anderer entsteht.

In der Realität greifen die einfachen populistische „Lösungen” für komplexe Probleme nicht, sondern führen stattdessen zu großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verwerfungen. Zum Beispiel Adolf Hitlers nationalsozialistischer Diktatur in Deutschland von 1933 bis 1945, deren Folgen wir bis heute spüren.

Die Zeiten haben sich geändert, aber die Psychologie, durch die Populismus wirkt, ist gleichgeblieben:

Die Psychologie des Populismus

Emotion statt Argument – wie Populisten Menschen erreichen

Populismus appelliert nicht an den Verstand, sondern an das Gefühl.

Er aktiviert Emotionen wie Wut, Angst, Stolz oder Kränkung – und nutzt sie, um Zustimmung zu gewinnen.

Menschen, die sich vernachlässigt oder ohnmächtig fühlen, glauben darin eine Stimme zu finden, die sie versteht.

Höcke – Ein Rechtsextremist auf dem Weg zur Macht

Wie aus Worten Macht entsteht: Der Journalist Frederik Schindler analysiert messerscharf, wie populistische Rhetorik funktioniert – und warum sie so gefährlich ist.

Ein sehr lesenswertes Buch über Björn Höcke, seinen Werdegang, seine Ideologie und warum seine Rhetorik bei so vielen Menschen verfängt.

Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Sicherheit

Populismus wirkt, weil er Gemeinschaft verspricht. Das „Volk“ wird als moralisch überlegen dargestellt – rein, vernünftig und ehrlich. Die „Elite“ dagegen gilt als abgehoben, kalt und korrupt.

Diese klare Trennung zwischen wir und die schafft psychologische Stabilität: Wer dazugehört, ist „richtig“.

Warum einfache Lösungen so verführerisch sind

In einer komplexen Welt sind einfache Antworten wohltuend.

Populisten bieten sie in Form von Schuldzuweisungen, Feindbildern und eingängigen Parolen.

Doch einfache Lösungen für komplexe Probleme funktionieren selten – aber sie geben Zuhörerinnen und Zuhörern kurzfristig das Gefühl von Sicherheit.

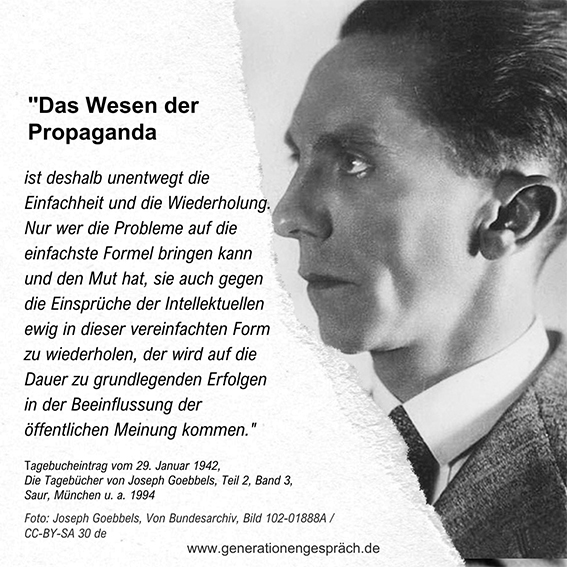

„Das Wesen der Propaganda”: Zitat Joseph Goebbels, Tagebucheintrag vom 29. Januar 1942.

Mehr lesen: Magda und Joseph Goebbels: Der Bock von Babelsberg

Populistische Sprache und ihre Wirkung

„Das Volk“ und „die Elite“ als Gegensatz

Populisten behaupten, „das Volk“ habe gesunden Menschenverstand – im Gegensatz zu „denen da oben“. Diese Rhetorik erzeugt Nähe und Abgrenzung zugleich: „Wir“ sind viele, „die“ sind mächtig.

So entsteht eine emotionale Gemeinschaft, die sich gegen eine imaginierte Übermacht stellt:

- nur das „Volk” (oder „die Menschen”) ist angeblich in Besitz von gesundem Menschenverstand und weiß, was gut und was schlecht ist, was vernünftig und was unvernünftig ist.

- das „Volk” wird als große, schweigende (und homogene) Mehrheit dargestellt, die von „denen da oben” (= „die Elite”) nicht verstanden bzw. nicht einmal gehört wird.

Populisten nehmen für sich in Anspruch, diese unterdrückte Mehrheit zu vertreten.

„Wir unten – die da oben“: Das Narrativ der Ungerechtigkeit

Populisten inszenieren sich als Stimme der Benachteiligten, selbst wenn sie – wie Donald Trump*, Sahra Wagenknecht, Björn Höcke oder Alice Weidel – bezüglich Einkommen und Vermögen zu den Privilegierten gehören.

Der Widerspruch fällt nicht auf, weil das Gefühl stärker wirkt als die Fakten.

Feindbilder, Sündenböcke und Schuldzuweisungen

Wenn etwas schiefläuft, müssen Schuldige her: die Regierung, die Medien, „die anderen“. Die Welt wird aufgeteilt in Täter und Opfer.

Das entlastet, weil man selbst nichts verändern muss.

Die Macht der„outgroup”: Einzig oder artig? Die Marke „Ich”

Das passende Stilmittel: Immer von „denen da oben — wir hier unten” sprechen — auch wenn man als Berufspolitiker*in de facto zu „denen da oben” gehört.

Zunehmend schärfen Populisten ihr Feindbild, indem sie von einer „Diktatur” sprechen („Corona-Diktatur”, „Öko-Diktatur”, „Woke Diktatur”).

Halbwahrheiten, Übertreibungen und Tabubrüche

Populistische Aussagen sind selten falsch – aber fast nie vollständig. Sie verdrehen Fakten, verschweigen Zusammenhänge und provozieren gezielt.

Übertreiben und verdrehen ist eines der wichtigsten Stilmittel populistischer Rhetorik, schließlich geht es nicht um Sachfragen und Inhalte, sondern um Stimmung und Provokation.

Ein typisches populistisches Stilmittel: Einfach mal behaupten. Am besten so kurz und so prägnant, dass es auf jeden Fall hängenbleibt (auch wenn es später widerlegt wird).

Provokation schafft Aufmerksamkeit – und Aufmerksamkeit ist Macht.

Wie Populisten Denken und Emotionen manipulieren

Opferrolle als psychologische Strategie

Wenn Gegenwind kommt, inszenieren sich Populisten als Opfer. Sie sprechen von Zensur, medialer Hetzjagd oder einer „Diktatur der Eliten“.

Ähnlich wie Narzissten testen Populisten ständig aus, wie weit sie gehen können. Wenn der Widerstand zu groß wird, inszenieren sich Populisten als Opfer und behaupten, falsch zitiert oder falsch verstanden worden zu sein. Das Perfide dabei: Auch durch kritische Berichte z.B. in der Presse gewinnt man Aufmerksamkeit — und kostenlose Werbung

Die Selbstinszenierung als Opfer stabilisiert das eigene Lager und immunisiert Anhängerinnen und Anhänger gegen Kritik.

Opfer-Inszenierung

„ … Wenn Konkurrenten zum „Altparteien-Kartell” werden, Medien zur „Lügenpresse” sowie Gerichte und Nachrichtendienste zum „Regierungsschutz” ist das Ziel klar: Die Inszenierung als Opfer und angeblich politisch Verfolgter. Die Anhänger schweißt das zusammen und immunisiert sie gegen Kritik. Mit jedem Tabubruch steigt einerseits seine Bekanntheit, andererseits seine Glaubwürdigkeit als Märtyrer.“

Aus: Frederik Schindler, Höcke: Ein Rechtsextremist auf dem Weg zur Macht*

Der Trick mit der „Normalität“ – warum Rückwärtsdenken zieht

Populisten werden nicht müde zu betonen, dass sie eigentlich nur wollen, dass alles „wieder ganz normal” wird.

Sie malen das Bild eines Vorvorgesterns, das es so nie gegeben hat.

Sie arbeiten mit einer „Normalitätsfiktion” — einer Normalität aus dem La La Land, die es bei genauerer Betrachtung so nie gegeben hat. Dass sich Umstände und Realitäten verändern, wird ignoriert; dass früher eben nicht alles besser war, geleugnet.

Populisten sprechen nicht über Zukunft, Weiterentwicklung und Fortschritt, sondern nur von der Vergangenheit, in der angeblich alles besser und „normal” war.

Man bedient die menschliche Sehnsucht nach Sicherheit, denn die Vergangenheit kennt jeder; was die Zukunft bringen wird, weiß niemand. Das verunsichert viele Menschen und kann deshalb besonders in Krisenzeiten populistisch ausgenutzt werden.

Wiederholung als Werkzeug – wenn Lügen „wahr“ erscheinen

Je öfter eine Aussage wiederholt wird, desto glaubwürdiger wirkt sie.

Populisten nutzen diesen Effekt gezielt – mit kurzen, prägnanten Botschaften, die hängen bleiben, auch wenn sie längst widerlegt sind.

Wie man Populismus erkennt und ihm begegnet

Populismus heute – dieselbe Psychologie in neuem Gewand

Populismus funktioniert nicht ohne Probleme und Krisen, deshalb wird alles, was in Politik und Gesellschaft nicht gut läuft, immer wieder in besonderem Maß hervorgehoben und zum „Niedergang” hochstilisiert.

Nur mit ihnen sei dieser Niedergang aufzuhalten, ist das Versprechen von Populisten.

Auch wenn die „Lösungen”, die Populisten anbieten, so simpel gestrickt sind, dass sie in der Realität nicht funktionieren.

Das tut der Stimmung, die durch populistische Rhetorik erzeugt wird aber keinen Abbruch. Ob in sozialen Netzwerken oder auf Wahlveranstaltungen: Die Methoden sind dieselben – nur die Medien haben sich verändert.

Der psychologische Mechanismus bleibt gleich: Angst + Zugehörigkeit = Zustimmung.

Kritisches Denken trainieren, Fakten prüfen und Emotionen einordnen

Populismus ist kein Denkfehler, sondern eine Strategie.

Er funktioniert, weil er psychologische Bedürfnisse anspricht – nach Sicherheit, Zugehörigkeit und Bedeutung.

Aber: Wer die Mechanismen erkennt, kann ihnen widerstehen:

- Parolen kritisch hinterfragen

- Quellen prüfen, bevor man etwas kommentiert oder teilt

- Anerkennen, dass die Zeiten sich geändert haben, und wir neue Lösungen brauchen, um mit der Welt Schritt zu halten

Populismus lebt von Emotionen, nicht von Informationen. Und: Er setzt auf Spaltung und Ausgrenzung, nicht auf Dialog — auch wenn das in demokratischen Prozessen manchmal Streit um die beste Lösung sein kann.

Es ist wie in jeder guten Partnerschaft: Manchmal müssen wir uns streiten, um als Paar oder in einer Freundschaft weiterzukommen. Auch Demokratie lebt vom Gespräch.

Wer miteinander spricht — auch wenn es kritisch ist -, entzieht dem Populismus den Boden.

Mehr lesen:

Wir alle haben Vorbilder, die wir nachahmen — ob wir das wollen oder nicht. Unsere Vorbilder helfen uns in Situationen, in denen wir uns unsicher fühlen. Manchmal führen sie uns aber auch in die Irre. Werbung und Marketing könnten übrigens einpacken, wenn wir keine Vorbilder hätten.

Richtige und falsche Vorbilder

Copyright: Agentur für Bildbiographien, www.bildbiographien.de 2024, überarbeitet 2025

Buchempfehlungen:

Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affilate-Links, die helfen, den Blog Generationengespräch zu finanzieren. Wenn Ihnen eine der angegebenen Empfehlungen gefällt und Sie das Buch (oder ein anderes Produkt) über diesen Link bestellen, erhält der Blog dafür eine kleine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen. Für Ihren Klick: Herzlichen Dank im Voraus!

Mary L. Trump ist die Nichte von Donald Trump und promovierte klinische Psychologin.

In ihrem sehr lesenswerten Buch schildert sie den Werdegang Trumps und die Familiengeschichte, die ihn zu dem gemacht hat, was er ist: Ein Populist und einer der unberechenbarsten Männer, die je an der Spitze einer Weltmacht standen.

Zum Amazon-Angebot:

Mary L. Trump, Zu viel und nie genug: Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf*, Heyne Verlag, 2020

Populisten haben keine Lösungen, sondern nutzen geschickt Ängste und unser Bedürfnis nach Sicherheit aus. Populisten spielen sich als Fürsprecher der “schweigenden Mehrheit”, “der Menschen” oder für “das Volk” auf, ohne wirklich für sie zu sprechen.

In seinem lesenswerten Buch analysiert der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky die Methoden, mit denen Populisten arbeiten — und gibt Hinweise, wie man damit umgehen kann.

Zum Amazon-Angebot:

Marcel Lewandowsky, Was Populisten wollen: Wie sie die Gesellschaft herausfordern – und wie man ihnen begegnen sollte*, KiWi-Paperback, 2024

Höcke: Ein Rechtsextremist auf dem Weg zur Macht.

Peter Modler hat mit Das Arroganz-Prinzip* und Die freundliche Feindin: Weibliche Machtstrategien im Beruf* zwei sehr lesenswerte Bücher über männliche und weibliche Kommunikations- und Machtstrategien geschrieben.

In diesem Buch widmet er sich ausführlich den Themen Ignoranz und damit auch Populismus. Er analysiert sehr gekonnt die Fernsehduelle zwischen Donald Trump und Hillary Clinton im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 und leitet daraus Strategien ab, wie man mit Menschen reden kann, die nicht zuhören wollen. Sehr empfehlenswert (auch, wenn man keinen Wahlkampf bestreiten muss).

Zum Amazon-Angebot:

Peter Modler: Mit Ignoranten sprechen: Wer nur argumentiert, verliert*, Campus Verlag, 2019

Der Hitler- und Goebbels-Biograf Peter Longerich

lässt in seinem neuen neuen exzellenten Buch die Luft aus Goebbels raus, der sich selbst immer am wichtigsten genommen hat. Anhand der „Sportpalastrede” 1943 zeigt er, wie Goebbels’ Propaganda-Masche funktioniert hat — und weshalb sie oft auch nicht verfing.

Zum Amazon-Angebot:

Peter Longerich, Die Sportpalast-Rede 1943: Goebbels und der »totale Krieg«*, Siedler Verlag, 2023

Der Sozialpsychologe Robert Levine

über die psychologischen Mechanismen, mit denen wir oft an der Nase herumgefürt werden. Sehr gut und verständlich geschrieben und mit vielen Beispielen aus Alltag und Geschäftswelt, die jeder von uns kennt. Lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Robert Levine, Die große Verführung. Wie die Regeln der Manipulation funktionieren*. Piper Taschenbuch, Piper Verlag GmbH, München, 2005

Weiterführende Beiträge:

Einzig oder artig: Unsere “Marke Ich”. Wie uns unser Bedürfnis nach Einzigartigkeit beeinflusst — und welche Folgen das wachsende Streben nach Individualität für Gesellschaft, Unternehmen und Verkäufer hat.

Einzig oder artig? Die Marke “Ich”

Narzissmus: “Double Bind” — egal was du tust, es wird das Falsche sein — ist die Masche, mit der Narzissten ihre Mitmenschen manipulieren. Aber was ist Narzissmus? Und: Woran erkennt man einen Narzissten?

Das Zeitalter der Narzissten

Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy: Einige amerikanische Präsidenten waren so krank, dass sie eigentlich nicht in der Lagen waren, die Amtsgeschäfte fortzuführen. Manchmal war das gefährlich, manchmal vielleicht sogar ein Segen.

Amerikas kranke Präsidenten — die schwachen Seiten der Männer im Weißen Haus

Das 20. Jahrhundert: Ein Jahrhundert mit Diktaturen, zwei Weltkriegen, Millionen Kriegstoten, Verletzten, Flüchtlingen und Vertriebenen, das uns heute noch in den Knochen steckt.

Zeitgeschichte: Das 20. Jahrhundert I Generationengespräch

Bildnachweise:

Original: Bundesarchiv Bild 102–10460, Adolf Hitler, Rednerposen“ von Bundesarchiv, Bild 102–10460 / Hoffmann, Heinrich / CC-BY-SA. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de

Generationengespräch

Geschichte und Psychologie

Vergangenes verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen.

Dr. Susanne Gebert

Generationengespräch

Agentur für Bildbiographien

Geschenke made for Mama

Geschichte & Psychologie

Die Vergangenheit verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen