Verdun ist eine kleine Stadt ohne große Bedeutung. Eigentlich ist sie kaum der Rede wert.

Doch dann beginnt am Morgen des 21. Februar 1916 die deutsche Operation „Gericht“ und lässt die beschauliche Kleinstadt wie später Stalingrad zum Synonym für die Grausamkeit und Sinnlosigkeit von Kriegen werden.

Die Frage ist: warum?

Die ‘Operation Gericht’

Verdun ist eine kleine Stadt ohne große Bedeutung.

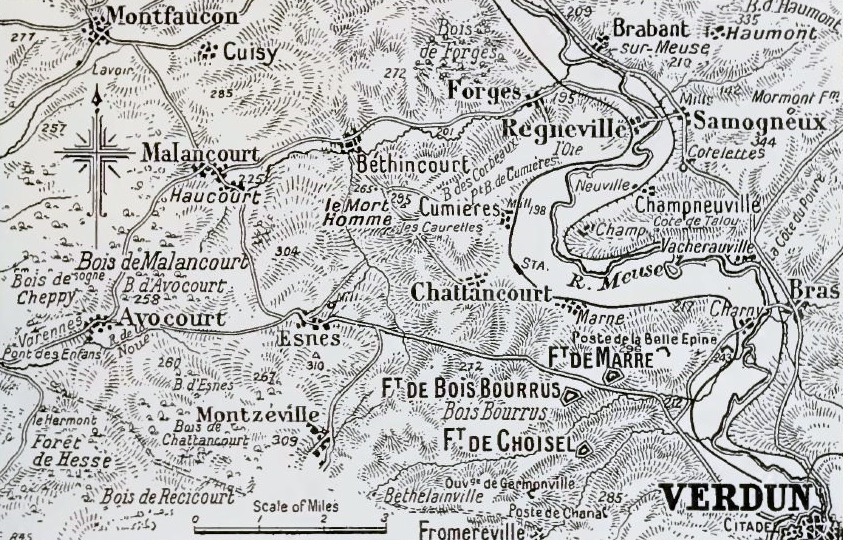

Sie liegt in Lothringen an einer Flussschleife der Maas (Meuse), hat noch nicht einmal 20.000 Einwohnern und ist mit einer einzigen schmalen Durchgangsstraße mit dem Rest der Welt verbunden.

Verduns unrühmlicher Einzug in die Geschichte beginnt in den frühen Morgenstunden des 21. Februars 1916. An diesem Tag startet die Operation „Gericht“ mit einem 12-stündigen Trommelfeuer, bei dem die deutsche Artillerie rund zwei Millionen Granaten auf die Verteidigungsstellungen der kleinen Stadt abfeuert.

Drei Tage später, am 24. Februar 1916, durchbricht die deutsche Fünfte Armee die französische Hauptabwehrlinie, nimmt Tausende französische Soldaten gefangen und erbeutet Dutzende Geschütze.

- Panik bricht aus, denn niemand hat mit so einem Angriff gerechnet. Komplette Einheiten lösen sich auf und fliehen Hals über Kopf. Das mörderische Sperrfeuer der Deutschen und der unvermittelte Angriff reißt tiefe Lücken in die Verteidigungsstellungen, die gesamte Verteidigung der Stadt steht auf der Kippe.

Dabei galt die Stadt als uneinnehmbar. Ein Jahr zuvor war das von einer französischen Heereskommission noch amtlich festgestellt worden. Ein französischer General, der das anders sah, wurde entlassen.

- Als am 25. Februar 1916 die wichtige Verteidigungsstellung Fort Douaumont den Deutschen in die Hände fällt, scheint das Schicksal der Stadt besiegelt zu sein. Nach nur wenigen Tagen, so sieht es zumindest im Moment aus, wird Verdun den Deutschen aller Voraussicht in die Hände fallen.

Der Plan der beiden deutschen Chefstrategen – der Kriegsminister General Erich von Falkenhayn als Oberkommandierender und Kronprinz Wilhelm, ältester Sohn von Kaiser Wilhelm II. – scheint aufzugehen.

Im Zeitalter des Imperialismus: Viel Feind, viel Ehr’?

Das Zeitalter des Imperialismus im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch eine nicht abreißende Folge von Krisen und heftigen Verteilungskämpfen, denn die europäischen Mächte — allen voran Großbritannien, Frankreich, Russland und Österreich-Ungarn — sind sich nicht einig, wie Kolonien, Bodenschätze und frisch annektierte “Untertanen” verteilt werden sollen.

- Das deutsche Kaiserreich hält sich lange Zeit aus den Streitereien um Kolonien und Einflusssphären in Übersee heraus: Reichskanzler Bismarck will seine sorgfältig austarierte Bündnispolitik, die Deutschland vor einem Zweifrontenkrieg gegen Russland und Frankreich bewahren soll, nicht durch koloniale Streitigkeiten gefährden.

Erst als “der Lotse” 1890 von Bord gehen muss und in den Ruhestand geschickt wird, ändern der junge Kaiser Wilhelm II., seine Reichskanzler, Minister und Berater diese vorsichtige Zurückhaltung.

- Unter Kaiser Wilhelms Regentschaft lässt man die alten Bündnisse zerbröseln, die man als lähmend und obstruktiv empfindet. Das deutsche Kaiserreich begibt sich auf die Suche nach einem eigenen Platz an der Sonne und nimmt dafür Konfrontationen mit den anderen Großmachten gerne hin.

Das ist zunächst nicht schlimm, denn die potenziellen Kriegsgegner Deutschlands sind zerstritten und in Uneinigkeit vereint. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts überwindet man seine Streitigkeiten und nähert sich an.

- Als die Triple Entente aus Großbritannien, Frankreich und Russland geschmiedet wird, ist das deutsche Kaiserreich plötzlich von möglichen Feinden umzingelt. Ein Zustand, den Bismarck immer verhindern wollte.

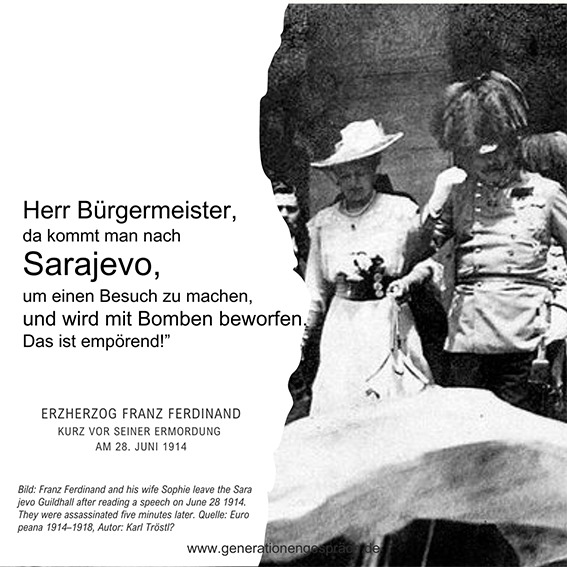

Julikrise 1914: Die Morde von Sarajevo und ihre Folgen

Es ist Kaiser Wilhelm persönlich, der zu Beginn der Julikrise 1914 alle Bedenken und Mahnungen zur Vorsicht vom Tisch wischt und seinem letzten verbliebenen Bündnispartner Österreich-Ungarn nach der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand und seiner Frau Sophie durch bosnische Serben jenen “Blankoscheck” ausstellt, der die verhängnisvolle Kriegsdiplomatie in Gang setzt, die schließlich zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führt.

- Noch glauben alle, dass Serbiens Verbündeter Russland sich nicht in den Konflikt einmischen würde und dass diese Krise wie viele andere in den vergangenen Jahrzehnten mit scharfen Protestnoten und den üblichen Drohgebärden vorrüberziehen wird.

Als Serbien fristgerecht auf das österreichisch-ungarische Ultimatum antwortet, ist der deutsche Kaiser hochzufrieden und befindet, dass Serbien “eine Kapitulation demüthigster Art” hingenommen habe und “jeder Grund zum Kriege” entfalle.

Am 28. Juli 1914, der Tag, an dem der 83-jährige österreichische Kaiser Franz Joseph in seinem Urlaubsort Bad Ischl die Kriegserklärung gegen Serbien unterzeichnet, weist Kaiser Wilhelm in einem Brief an Staatssekretär Jagow noch einmal darauf hin, dass Österreich-Ungarn keinen Grund für einen Krieg gegen Serbien habe und er persönlich bereit sei, zwischen den Kontrahenten zu vermitteln, um baldmöglichst eine friedliche Ordnung auf dem Balkan wiederherzustellen.

“In der Struktur der deutschen Entscheidungsfindung war ein Riss aufgetaucht, doch er war bald gekittet worden. Das wohl Erstaunlichste an dem Brief an Staatssekretär Jagow vom 28. Juli ist allerdings, dass ihm einfach nicht Folge geleistet wurde. Wenn Wilhelm über die Machtfülle verfügt hätte, die ihm gelegentlich zugesprochen wird, hätte sein Eingreifen hier durchaus den Verlauf der Krise und womöglich den Gang der Weltgeschichte beeinflussen können.“

Christopher Clark, Die Schlafwandler. Wie Europa in den 1. Weltkrieg zog*

Das Prinzip des modernen Krieges

Als die Mächtigen Europas in jenem unheilvollen Sommer 1914 wie Schlafwandler* in den Ersten Weltkrieg schlittern und stolpern, ist ihnen nicht bewusst, welche Katastrophe sie damit lostreten.

Die beispiellose Aufrüstung und Modernisierung der vergangenen Jahrzehnte, ausgelöst durch die vielen Krisen und Scharmützel, haben den einst „ritterlichen“ kriegerischen Kampf Mann gegen Mann durch anonymes Artillerie-Sperrfeuer und Dauerbeschuss feindlicher Stellungen schon längst abgelöst.

- Es sind aber auch Eisenbahnen, Telefone, Funk und Gulaschkanonen, die die Logistik und die Organisation des Krieges komplett verändern, die Flugzeuge und Zeppeline, die zunächst zur Luftaufklärung, später auch zum Bombenwerfen eingesetzt werden.

Die Kriegs-Technologie hat sich weiterentwickelt, viele militärische Strategien dagegen nicht. In den Köpfen vieler Militärs ist der “ritterliche” Kampf noch tief verankert. Wer würde sonst auf die Idee kommen, Kavallerie mit Säbeln und zu Pferde und Infanteristen zu Fuß ins gegnerische Trommelfeuer laufen zu lassen?

Das ist eine übliche Praxis in den ersten Schlachten nach Ausbruch des Krieges im August 1914, die zu fürchterlichen Blutbädern führen. Die militärische Führungen begreifen das Prinzip des „modernen“ Krieges erst während seines Verlaufs gegen Ende des ersten Kriegsjahres 1914.

Für diese späte Erkenntnis zahlen Hunderttausende Soldaten auf beiden Seiten einen unermesslich hohen Blutzoll.

Auch Kaiser Wilhelm, von dem bekannt ist, dass er zwar gerne große Töne spuckt, aber kleinlaut wird, sobald eine Gefahr bedrohlich näher rückt, ist nicht auf der militärstrategischen Höhe, als am 1. August 1914 verheißungsvolle Nachrichten aus London eintreffen.

- Kurze Zeit sieht es so aus, als ob ein Einfrieren des Krieges an der Westfront noch möglich wäre. Wilhelm fordert daraufhin von Generalstabschef Moltke, den Schlieffen-Plan, der bereits angelaufen ist, auf der Stelle zu stoppen. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen dem Kaiser und seinem Generalstabschef, der fast in Tränen ausbricht und später unter vier Augen Kriegsminister Falkenhayn anvertraut, “völlig gebrochen zu sein, weil diese Entscheidung des Kaisers ihm zeige, dass dieser immer noch auf Frieden hofft.”

” … Jetzt traten militärische Imperative an die Stelle politischer Initiativen. Der Kaiser, der Moltkes Analyse phasenweise beizupflichten schien, war, bei all seinem Kriegsgepolter, ein Zauderer; er bekam, als die Krise sich entfaltete, kalte Füße, in letzter Minute noch wollte er vom Krieg zurückweichen.

Aber der Kaiser war faktisch nicht in der Lage, Kräfte zu kontrollieren, die weit mächtiger waren als er selbst. Die deutsche militärische Planung war rigide auf die seit langem bestehende Strategie festgelegt, zuerst die Franzosen rasch zu besiegen und sich dann gegen die Russen zu wenden.”

Aus: Ian Kershaw, Höllensturz: Europa 1914 bis 1949*

Es nützt alles nichts: Aus dem “Denkzettel für Serbien” wird ein Weltenbrand, auch weil viele Akteure diesen Krieg als „reinigendes Gewitter” missverstehen.

- Auch in Berlin setzt man schließlich auf die „Flucht nach vorne“, denn die Idee eines Präventionskriegs gegen Russland, dass zwar im Vergleich immer noch rückständig ist, aber mit der Unterstützung Frankreichs ein gigantisches Aufrüstungsprogramm aufgelegt hat und im Kaiserreich als zunehmende Bedrohung wahrgenommen wird, geistert schon seit einiger Zeit in den Köpfen einflussreicher Militärs und Politiker herum.

Warum Verdun?

Nach anfänglichen schnellen deutschen Erfolgen erstarrt die Westfront ein knappes halbes Jahr nach Ausbruch des Weltkriegs zum Stellungskrieg.

Es ist beiden feindlichen Lagern unmöglich, die gegnerischen Stellungen zu durchbrechen, den Feind vom Schlachtfeld zu vertreiben und wichtige strategische Ziele einzunehmen.

- Logistik wird zum größten Problem, denn man muss schnell genug Soldaten, Kriegsgerät, Munition und Proviant von einem Kriegsschauplatz zum nächsten bringen, bevor der Feind einen erfolgreichen Gegenangriff beginnen kann.

Einen Sieg, das ist vielen mittlerweile klargeworden, wird in diesem Krieg nur der erringen, der seine Gegner zermürbt oder die Kriegskosten so in die Höhe treibt, dass das feindliche Lager nicht mehr mithalten kann und einen Frieden um jeden Preis akzeptiert.

- Zermürben” ist daher auch die Strategie, die von Falkenhayn und Kronprinz Wilhelm im Sinn haben, als sie im Februar 1916 die deutsche Fünfte Armee gegen die Kleinstadt Verdun marschieren lassen. An der Stadt selbst hat man kein Interesse.

Aber Verdun liegt strategisch günstig in einem relativ ruhigen Frontabschnitt. Zudem wiegen sich französische Militärs in falscher Sicherheit und haben deswegen zahlreiche schwere Geschütze abgezogen — die Garnison umfasst nur noch drei Divisionen.

Mit der Schlacht um Verdun sollen französische Reserven gebunden, am besten vernichtet werden. Frankreich soll „ausbluten“ und zum Frieden gezwungen werden.

- Für die französischen Verteidiger ist Verdun wegen seiner schlechten Verkehrsanbindung ein Desaster.

Für die deutschen Angreifer liegt sie dagegen günstig, denn nur 20 Kilometer entfernt gibt es einen großen Bahnhof, mit dessen Hilfe der Nachschub an Munition, Soldaten, Gerät und Proviant organisiert werden kann.

Die Knochenmühle

Aus strategischer Sicht ist der Plan der Deutschen nicht unvernünftig:

Eine Stadt angreifen, die der Feind verteidigen muss, und dann seine Ressourcen durch Artilleriebombardements erschöpfen und ihn zum Aufgeben zwingen.

Doch je länger der Angriff dauert, desto mehr verlieren sie ihre Strategie aus den Augen; ihre Ziele verlagern sich, und schließlich zerfleischt sich die deutsche Armee für eine Stadt, die sie weder will noch braucht.

- Als am 25. Februar 1916 die wichtige französische Verteidigungsstellung Fort Douaumont von nur 300 deutschen Soldaten eingenommen wird und die Verteidigung Verduns kurz vor dem Kollaps steht, wird General Philippe Pétain mit der Verteidigung der Stadt betraut.

Pétain ist eine Art französisches Pendant zu Hindenburg, nach dem 1. Weltkrieg als Nationalheld gefeiert, später wegen seiner Kollaboration mit den Nazis während des Zweiten Weltkrieges als Verräter zu lebenslanger Haft verurteilt.

In der verzweifelten Situation 1916 vor Verdun ergreift Pétain die einzige richtige strategische Maßnahme: Er kommandiert Tausende von Männern zum Straßenbau ab und lässt die einspurige Durchgangsstraße, die Verdun mit der Außenwelt verbindet, zum Voie Sacrée (Heiliger Weg) ausbauen.

Dank dieser mutigen Entscheidung können kurze Zeit später täglich 6000 LKWs auf der Straße fahren, mehr als eine halbe Million Soldaten gelangen auf ihr mit Munition und Verpflegung in die Stadt und wieder heraus.

Er befiehlt auch, dass die Soldaten nach 15 Tagen im Schützengraben eine Ruhepause brauchen, so dass sich täglich ein endloser Pendlerstrom auf dem Voie Sacrée bewegt und fast jeder französische Soldat im 1. Weltkrieg mindestens einmal in der “Knochenmühle von Verdun” gekämpft hat.

Die Hölle von Verdun

Nach einer kurzen Phase relativer Ruhe flammen vor Verdun am 5. März 1916 die Kämpfe wieder auf. Die neue deutsche Offensive zielt nun auf das westliche Ufer der Maas — genau ins Zentrum einer vorbereiteten Abwehr.

Pétain ist vorbereitet und hat genau dort seine besten Truppen aufgestellt. Die Verluste auf der deutschen Seite sind verheerend.

- Bis Mitte April hat von Falkenhayns Fünfte Armee nicht nur Tausende Soldaten, sondern auch viele schwere Geschütze verloren. Eine Katastrophe ist auch ein französisches Geschoss, das ein Munitionslager der Deutschen mit fast einer halben Million Artilleriegranaten zur Explosion bringt.

Bereits im März 1916 erkennt Falkenhayn, dass eine Fortsetzung der Offensive zu viele Opfer fordern würde und besteht darauf, die gesamte Operation zu beenden, kann sich aber gegen Kronprinz Wilhelm nicht durchsetzen — eine Entscheidung, die vielen Soldaten das Leben kosten wird..

Das Blutbad geht weiter.

- Die Deutschen greifen unter fürchterlichen Verlusten von Menschenleben immer wieder an, was nur minimale Geländegewinne bringt. Trotzdem läuft vieles nach Plan: Der Feind wird gebunden und zermürbt, die französische Armee droht — im schrecklich-wahren Sinn des Wortes — auszubluten.

General Pétain wird von General Robert Nivelle abgelöst. Der leitet die psychologische Wende ein; unter seiner Führung gewinnen die entkräfteten französischen Truppen ihren Offensivgeist zurück. „Ils ne passeront pas!“ (Sie werden nicht durchkommen), war Pétains Strategie, doch Nivelle will mehr — er will nicht nur die Tür verriegeln, sondern die Deutschen komplett hinauswerfen.

- Zunächst rücken die Deutschen allerdings weiter vor, zwar in winzigen Etappen, aber sie haben die Oberhand. Ihr Marsch auf Verdun ist verlustreich und unendlich langsam, aber scheinbar nicht aufzuhalten. Im Juni 1916 fällt Fort Vaux, eine weitere wichtige Verteidigungsstellung der Franzosen.

Zwischen den Großoffensiven sitzen Tausende junge Deutsche und Franzosen in ihren Schützengräben und der Hölle aus Hunger, Hoffnungslosigkeit, Ungeziefer und Krankheiten.

Die Soldaten, die meisten von ihnen sind keine Berufssoldaten, sondern „Bürger in Uniform“, hocken in Matsch und Kugelhagel und wünsche sich nichts sehnlicher, als wieder nach Hause zu dürfen.

Die Lage ist verzweifelt.

Irgendetwas muss geschehen.

Aus französischer Sicht kann man nicht länger in der Defensive verharren und hoffen, dass die britische Seeblockade die Versorgungslage in Deutschland — und damit die Kriegsbereitschaft der Deutschen — irgendwann in die Knie zwingen werde.

Es geschieht etwas.

- Am 1. Juli 1916 beginnen Briten und Franzosen eilig ihre seit Januar geplante Offensive an der Somme, um das Schlachtfeld Verdun zu entlasten. Das Grauen soll mit einem weiteren Grauen bekämpft werden.

Das Ende

Trotz des neuen zweiten Kriegsschauplatzes zwischen den nordfranzösischen Flüssen Somme und Ancre bleibt die Situation vor Verdun in der Schwebe. Bis Ende Juni 1916 rücken deutsche Verbände in winzigen Etappen an die Stadt heran. Der nächste große Angriff am 11. Juli 1916 scheitert allerdings und zwingt sie erst zum Rückzug, später in die Defensive.

- Ende August 1916 wird General von Falkenhayn das Kommando über die neuen rumänischen Truppen übertragen, was einer Degradierung gleichkommt. Seinen Posten übernimmt der „Tannenberg“-Held Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg zusammen mit seinem Strategen und Generalquartiermeister Ludendorff.

Doch weder von Hindenburg noch sein “Kopf” Ludendorff können verhindern, dass die Entlastungs-Offensive von Briten und Franzosen an der Somme Wirkung zeigt: Die deutschen Strategen müssen immer mehr Menschen und Material an den neuen Kriegsschauplatz schicken, das Blatt in Verdun wendet sich. In zähen Gegenoffensiven gelingt es Nivelle, Stück für Stück verlorenen Boden zurückzuerobern.

Am 24. Oktober 1916 besetzen die Franzosen mit einem Großaufgebot von 170.000 Infanteristen, 700 Geschützen und 150 Flugzeugen ihre verloren gegangene Verteidigungsstellung Fort Douaumont, Anfang November ist auch Fort Vaux wieder französisch.

Am 18. Dezember 1916 ziehen sich deutsche Truppen vom Schlachtfeld vor der Kleinstadt Verdun zurück.

- Die Bilanz der Schlacht um Verdun ist grausam: auf französischer Seite sind 555.000 Soldaten tot oder vermisst, auf deutscher 450.000. Mit insgesamt 1 Million Gefallener und Vermisster ist Verdun die verlustreichste Schlacht des Ersten Weltkrieges und wird — wie wenige Jahre später Stalingrad — zum Synonym für die Grausamkeit und Sinnlosigkeit von Kriegen.

Copyright: Agentur für Bildbiographien, www.bildbiographien.de, 2016 (überarbeitet 2024)

Lesen Sie im nächsten Beitrag: Mit einem Truppentransporter reist ein neuartiges Influenza-Virus aus den USA zu den Schlachtfeldern des 1. Weltkriegs, verbreitet sich in rasender Geschwindigkeit und sorgt 1918 und 1919 für millionenfachen Tod rund um den Globus.

Das große Sterben: Die Spanische Grippe 1918/19

Buch- und Filmempfehlungen:

Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affilate-Links, die helfen, den Blog Generationengespräch zu finanzieren. Wenn Ihnen eine der angegebenen Empfehlungen gefällt und Sie das Buch (oder ein anderes Produkt) über diesen Link bestellen, erhält der Blog dafür eine kleine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen. Für Ihren Klick: Herzlichen Dank im Voraus!

Wie ‘Schlafwandler’ steuern die Mächtigen Europas auf die Katastrophe 1914 zu. Christopher Clark, Geschichtsprofessor aus Cambridge, über die Vorgeschichte des 1. Weltkrieges: 900 Seiten, die völlig zurecht zum Bestseller geworden sind. Sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Christopher Clark, Die Schlafwandler. Wie Europa in den 1. Weltkrieg zog*, Paperback, Pantheon Verlag, 2015, oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Oft geht es nicht um Macht, Ethnien und Weltanschauungen, sondern schlicht um Sicherheit: Gebirge, Flüsse und Meere. Spannende Zusammenhänge, historische Entwicklungen und mögliche kommende Szenarien nachvollziehbar und spannend vom BBC-Journalisten Tim Marshall erklärt — ein ‘großartiges Buch für alle, die sich für Geschichte und Politik interessieren.

Zum Amazon-Angebot:

Tim Marshall, Die Macht der Geographie*, dtv Verlagsgesellschaft, 2017, oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Die gewaltigen Turbulenzen in der europäischen Geschichte von 1914 bis 1949 informativ und fesselnd erzählt. Ein spannendes Buch für alle, die etwas tiefer in Zeitgeschichte, Stimmungen und Hintergründe einsteigen wollen. Ein sehr lesenswerter Überblick über eine Epoche, die unser Leben bis heute entscheidend beeinflusst.

Zum Amazon-Angebot:

Ian Kershaw, Höllensturz: Europa 1914 bis 1949*. Pantheon Verlag, 2017

Die 90 spannendsten Kapitel des beliebten Podcasts “Eine Stunde History” von Deutschlandfunk-Nova zusammengefasst in einem Buch zum Blättern und Schmökern. Am Ende eines jeden Kapitels verweist ein QR-Code auf den jeweiligen Podcast, so dass man bei Bedarf das jeweilige Thema vertiefen kann. Ein spannendes Format und ein spannendes Buch — sehr lesens- und hörenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Matthias von Hellfeld, Markus Dichmann, Meike Rosenplänter, History für Eilige: Alles, was man über Geschichte muss* Verlag Herder, 2020

Florian Illies’ Meisterwerk über Könige und Kaiser, Rilke, Kafka, Stalin, Hitler und alle anderen, die 1913 zum Sommer des Jahrhunderts werden ließen. Hervorragend recherchiert und mit feiner Ironie geschrieben, ein Buch, das mit kleinen Episoden eine ganze Welt erklärt. Jede Seite lohnt sich!

Zum Amazon-Angebot:

Florian Illies, 1913: Der Sommer des Jahrhunderts*, S. Fischer Verlag GmbH, 2015 oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Die Spanische Grippe ist lange Zeit in den Wirren des 1. Weltkriegs und der ersten Nachkriegsjahre fast untergegangen — dabei sind an ihr mehr Menschen gestorben als im Krieg. Die gesellschaftlichen Veränderungen durch die Pandemie — ohne die der 1. Weltkrieg und seine Folgen nicht zu verstehen sind. Lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Laura Spinney, 1918 — Die Welt im Fieber: Wie die Spanische Grippe die Gesellschaft veränderte*, Piper Taschenbuch; 2021

Die Folgen des Krieges in einem spannenden Dokudrama, basierend auf Tagebuchnotizen und Briefen von Unity Mitford, Pola Negri und vielen anderen. Die dramatische Zwischenkriegszeit 1918 bis 1939 wird mit Spielszenen und bislang unveröffentlichtem Original-Filmmaterial in dieser ARTE-Miniserie perfekt in Szene gesetzt. Keine Wissenschaftler aus dem Off — sondern Menschen, ihre Träume und Schicksale zusammengefasst in tollen neuen und alten Bildern, die uns ihre Zeit nahe bringen. Sehenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Krieg der Träume 1918–1939*, 2018, FSK 12 oder als Prime Video*

Weiterführende Beiträge:

Wilhelm II.; Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II sucht den Platz an der Sonne eigentlich in Übersee und nicht in Serbien. Warum das Kaiserreich 1914 trotzdem in den Krieg zog.

Ein Platz an der Sonne oder: Wilhelm, das Großmaul

Kaiser Franz Joseph: Ein alter Kaiser, ein Vielvölkerstaat, von vielen auch als “Völkerkerker” bezeichnet, und jugendliche Verschwörer, die bereit sind, für ihre Überzeugung zu morden. Das ist der Stoff, aus dem Albträume sind. Oder Weltgeschichte. Ein Hintergrundbericht über die Auslöser des Ersten Weltkrieges.

Sisis Franzl und der große Knall

Stalingrad: Nach dem desaströsen Winterkrieg 1941/42 in der Sowjetunion hoffen Hitlers Generäle, wenigstens einen Teil der Wehrmacht durch einen strategischen Rückzug retten zu können. Aber der „Führer“ will keinen Rückzug; er will angreifen. Und dass, obwohl sich das Kräfteverhältnis Ende 1941 dramatisch zu Ungunsten des Dritten Reichs verschoben hat.

Hitlers Krieg: Kriegswende 1942

1923: Reichskanzler Wilhelm Cuno und seine “Regierung der Wirtschaft” versuchen, die Weimarer Republik auf Kurs zu halten, und lassen dafür Geld drucken. Sehr viel Geld. Mit katastrophalen Folgen für das zerrissene Land: Es scheint nur noch eine Frage der Zeit bis zum Kollaps zu sein. Bis zum rechten oder linken Kollaps, das ist auch noch nicht so ganz klar …

Vom Ruhrkampf zum deutschen Oktober

Amerikas kranke Präsidenten: Wilson, Roosevelt, Kennedy – viele amerikanische Präsidenten waren so krank, dass sie eigentlich nicht mehr in der Lage waren, die Amtsgeschäfte fortzuführen. Aber das hat man in der Öffentlichkeit immer erst hinterher erfahren.

Amerikas kranke Präsidenten – die schwachen Seiten der Männer im Weißen Haus

Linkempfehlungen:

Urgroßvater im Ersten Weltkrieg ist eine spannende Seite des Bundesarchivs für die Suche nach Großvaters oder Urgroßvaters Schicksal zwischen 1914 und 1918:

https://www.ersterweltkrieg.bundesarchiv.de/genealogie.html

Bildnachweise:

Verdun, east bank of the Meuse, 21–26 February 1916, Staff writers — The Times History of the War VI. London: The Times. 1914–1921. OCLC 642276. Diagram showing the east bank of the Meuse at Verdun, 21–26 February 1916, Public Domain

An der Höhe 304 während einer Gefechtspause (bei Malancourt-Haucourt) Unbekannt — Veröffentlicht in: “Die Große Zeit. Illustrierte Kriegsgeschichte”. Zweiter Band. Berlin 1920. S. 212., Gemeinfrei

French train horses resting in a river on their way to Verdun. 300 ppi scan of the National Geographic Magazine, Volume 31 (1917), page 338: RESERVES CROSSING A RIVER ON THE WAY TO VERDUN. “They shall not pass” is a phrase which for all time will be associated with the heroic defense of Verdun. To future generations of French people it will bring a thrill of pride even surpassing that enkindled by the glorious “The Old Guard dies, it never surrenders.” The guardians of the great fortress on the Meuse have proved themselves invincible in attack, invulnerable in defense. Public Domain

Fort Doaumont 1916 before the battle (German aerial photograph) By “Photographisches Bild- und Film-Amt” — German Government, Department of photos and film, Public Domain

By Unknown — German postcard with post stamp 5.8.1916 found at https://greatwarpostcards.blogspot.com/2013/08/a‑row-of-french-155mm-cannons-mle-1877.html, Public Domain

Verdun_and_Vincinity_-_Map.jpg : Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=188781

French 87th Regiment Cote 34 Verdun 1916, Public Domain

By Oeuvre personnelle — Photographie personnelle prise près de l’ossuaire de Douaumont, Public Domain