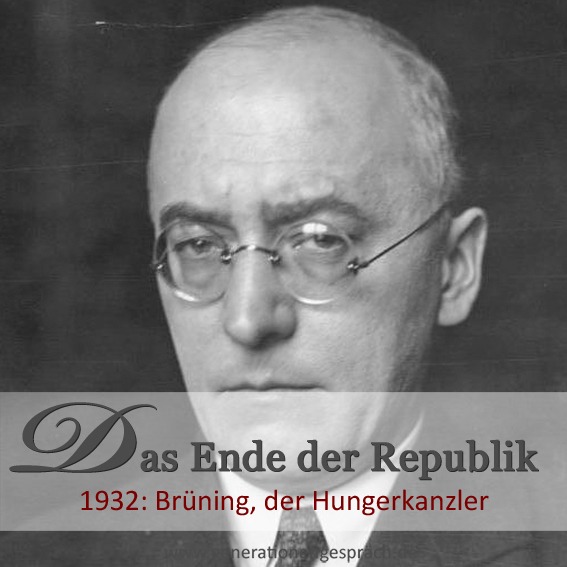

1932: Brüning, der Hungerkanzler

Das Ende der Weimarer Republik: Es ist nicht das Wählervotum, das den roten Teppich für Adolf Hitler ausrollt, sondern das katastrophale Agieren von mehr oder minder demokratischen Politikern.

Mit einer Mischung aus Ignoranz, Dummheit und Selbstsucht fahren sie die Weimarer Republik gegen die Wand. Und das, obwohl Hitlers NSDAP im November 1932 gestoppt zu sein scheint …

Die Weltwirtschaftskrise 1929 und der Anfang vom Ende

Die Weltwirtschaftskrise 1929 beginnt mit dem „Schwarzen Freitag“ in New York und stürzt die globale Ökonomie in den Abgrund. In Deutschland kollabieren zahllose Unternehmen und Banken. Millionen verlieren ihre Jobs und ihre Ersparnisse.

Die Folgen: Deflation, Rezession und eine Abwärtsspirale, die auch wirtschaftlich gesunde Betriebe mitreißt.

Die Kaufkraft sinkt, Preise fallen, Löhne werden gekürzt, Entlassungswellen rollen durchs Land. Die Weimarer Republik gerät in einen Strudel aus Armut, Angst und Orientierungslosigkeit.

Die Not unserer Zeit! Arbeitslose Hafenarbeiter auf Abruf bei der Straßen-Arbeitsvermittlung am Baumwall, Hamburg, 1931.

Bundesarchiv, Bild 102–11008 / CC-BY-SA 3.0

Reichskanzler von Hindenburgs Gnaden

Im März 1930 kommt zur Wirtschaftskrise in Deutschland auch noch eine Regierungskrise: Die SPD-geführte Große Koalition unter dem schwerkranken Kanzler Hermann Müller platzt.

Der Auslöser ist im Grunde eine Lappalie: Die Koalitionäre können sich nicht auf die Höhe der Arbeitslosenunterstützung einigen.

Reichspräsident Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg

Bundesarchiv, Bild 183-S51620 / CC BY-SA 3.0.

Dem 83jährigen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, Weltkriegsheld von Tannenberg, Generalfeldmarschall und ehemaliger Oberbefehlshaber seiner Majestät des Kaisers ist das nur recht.

Denn die „Sozis“ tragen seiner Dolchstoßlegenden-Meinung nach die Schuld an der deutschen Niederlage 1918.

Er misstraut den Sozialdemokraten als „vaterlandslose Gesellen” aus tiefstem Herzen und hält sie nicht für regierungstauglich.

In Hindenburgs Verständnis ist es gut, dass sie nicht mehr an der Macht sind.

Drei Tage nach dem Ende der GroKo unter Reichskanzler Müller ernennt Hindenburg den Fraktionsvorsitzenden der katholischen Zentrums-Partei, Heinrich Brüning, zum neuen Reichskanzler.

Das darf er als Reichspräsident laut Weimarer Verfassung zwar, aber es ist ein Affront gegenüber dem Parlament — und zeigt, was er von der „Quasselbude” hält: Nichts.

Heinrich Brüning: Der „Hungerkanzler“ als Totengräber der Weimarer Republik?

Mit Sicherheit wollte Heinrich Aloysius Maria Elisabeth Brüning, Sohn eines Essigfabrikanten aus Münster, nicht als „Hungerkanzler“ in die Geschichte der Deutschen eingehen.

Auch nicht als einer der Totengräber der Weimarer Demokratie.

Brüning wird beides.

Der neu ernannte Kanzler Brüning stellt innerhalb von zwei Tagen eine Minderheitsregierung auf die Beine — wunschgemäß ohne die SPD. Als ehemaliger Soldat kann sich Brüning dem Gehorsam gegenüber dem „großen” und greisen Generalfeldmarschall Hindenburg nicht entziehen.

Dr. Heinrich Brüning: Reichskanzler, Zentrum, Deutschland.

Bundesarchiv

Die vom Reichspräsidenten so tief verachteten Sozialdemokraten braucht man trotzdem: Sie tolerieren das neue Kabinett Brüning, um die Republik nicht noch mehr in Schieflage zu bringen.

Noch wäre es für Brüning und seine Minderheitsregierung möglich gewesen, demokratisch zu regieren.

Das heißt: Gesetzentwürfe in den Reichstag einbringen und sich dafür bei anderen demokratischen Parteien Mehrheiten suchen.

„Gesund sparen“: Brünings Sparpolitik und ihre Folgen

Allerdings sind Brünings Maßnahmen und Gesetzesvorhaben so unpopulär, dass es schwierig wird, sich dafür im Reichstag Mehrheiten zu beschaffen.

Um die desaströse wirtschaftliche Lage in den Griff zu bekommen, versucht er, das Land „gesund zu sparen“ und folgt damit dem vorherrschenden wirtschaftspolitischen Zeitgeist.

In einer Zeit, in der Menschen und Wirtschaft in der Krise versinken, setzt Heinrich Brüning den Rotstift an. Er spart, obwohl die Nachfrage im In- und Ausland sowieso schon zusammenbricht.

Brüning sorgt dafür, dass vielen das Geld sogar für’s Nötigste fehlt.

Löhne und Gehälter werden gekürzt, Arbeitslose bekommen weniger Unterstützung, staatliche Investitionen und Ausgaben werden radikal gesenkt oder gestrichen.

Die Situation der „normalen Leute” wird immer schlimmer: In Berlin und in anderen Großstädten bieten sich Zwölfjährige für einen Teller Suppe auf dem Straßenstrich an.

Berlin 1930

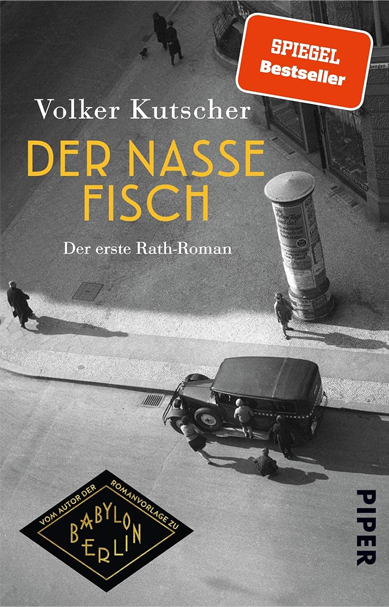

Die Schauspielerin Betty Winter kommt bei Dreharbeiten ums Leben, eine Kollegin ist spurlos verschwunden und Konrad Adenauer, der Kölner Oberbürgermeister, wird erpresst.

Auch im zweiten Gereon-Rath-Krimi nimmt uns Volker Kutscher mit ins Berlin der 1930er Jahre. Neben einem spannenden Kriminalfall erfährt man viel über das Lebensgefühl dieser Jahre zwischen Hunger und bitterer Armut, dem „Tanz auf dem Vulkan” und Straßenschlachten zwischen SA und Rotfront.

Brüning spart die Republik kaputt: Verpasste Chance gegen die Krise

Reichskanzler Heinrich Brüning würgt mit seiner rigiden Sparpolitik alles ab, was in der krisengeschüttelten Wirtschaft noch funktioniert.

Das Ergebnis: Die Arbeitslosigkeit explodiert, die Armut wächst – und mit ihr Hoffnungslosigkeit und die Gewalt auf den Straßen.

Bereits im Februar 1932 sind über sechs Millionen Menschen ohne Arbeit. Fast jeder Fünfte hat kein Einkommen mehr.

ADN-ZB/Archiv Deutschland Berlin: Wohltätigkeitsspeisung armer Leute durch die evangelische Kirchengemeinde In Berlin Niederschönhausen werden durch die evangelische Kirchengemeinde arme Leute gespeist. Die Reichswehr hat eine Goulaschkanone und 2 Mann zur Verfügung gestellt. Die Kosten der Speisung bringt die Kirchengemeinde durch freiwillige Spenden auf. Jedes Mitglied zahlt pro Tag 10 Pfennige vorläufig für die Dauer von 3 Monaten. (Aufnahme: 1931)

Ein mutiges Konjunktur- und Investitionsprogramm hätte gegengesteuert – durch öffentliche Aufträge, staatliche Unterstützung für Unternehmen und mehr Geld in den Taschen der Menschen.

Doch Brüning hält an der damals gängigen ökonomischen Lehrmeinung fest: sparen statt investieren, Schulden vermeiden statt die Wirtschaft auf Pump anzukurbeln.

Während Brünings Regierungszeit verschärft sich die Wirtschaftskrise.

Die Not wird immer größer – und der Boden, auf dem sich Hitler und seine NSDAP als „Retter“ inszenieren können, immer fruchtbarer.

Finanzpolitische Orthodoxie

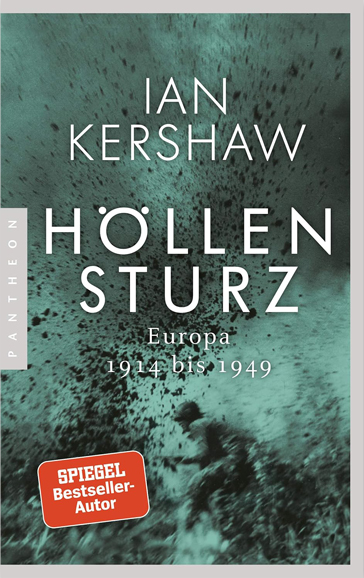

„ … Die Regierung beharrte auf der finanzpolitischen Orthodoxie, und die verlangte einen ausgeglichenen Haushalt.

Noch steckten Theorien über unorthodoxe Maßnahmen gegen die Rezession, die Defizitfinanzierung etwa, in den Kinderschuhen. Keynes, der, peinlich genug, kurz nach dem Crash an der Wall Street vorausgesagt hatte, das werde für London keine ernsthaften Konsequenzen haben, die Aussichten seien vielmehr entschieden positiv, hatte seine Theorie antizyklischer Wirtschaftspolitik noch nicht abgeschlossen.

Als die Krise einsetzte war es Oswald Mosley, der das ambitionierteste Modell einer geplanten Wirtschaft vorlegte; er wollte Wachstum durch Kreditaufnahme finanzieren.“

Aus: Ian Kershaw, Höllensturz: Europa 1914 bis 1949*

Artikel 48: Die verfassungsrechtliche Gefahr für die Weimarer Republik

Der Zustand der Weimarer Republik ist besorgniserregend: Wirtschaftliche Not, politische Gewalt auf den Straßen und eine verrohte politische Kultur erschüttern das Land.

Zwar sitzen im Reichstag noch mehr demokratische als antidemokratische Abgeordnete, doch insbesondere die KPD und NSDAP, die das Ende der Republik wollen, gewinnen zunehmend an Einfluss.

Tanz auf dem Vulkan

Die Zerrissenheit der Weimarer Republik zwischen Links und Rechts, der Beginn der Weltwirtschaftskrise — und die Jahre danach, verpackt in einem spannenden Krimi und perfekt in Szene gesetzt.

Eine großartige Filmreihe nach Volker Kutschers “Gereon-Rath”-Krimireihe. Sehenswert!

Reichskanzler Heinrich Brüning war mit Sicherheit kein Gegner der Weimarer Republik. Doch ausgerechnet er ist es, der den Geist aus der Flasche lässt und ungewollt das Ende der Weimarer Republik einleitet.

Als seine unpopuläre Sparpolitik keine Mehrheiten im Reichstag mehr findet, sucht er zusammen mit Reichspräsident Hindenburg einen anderen Weg – und greift zu einem juristischen Mittel, das zur Abrissbirne der Demokratie wird: Artikel 48.

Artikel 48: Vom Notfallparagraf zur Machtbasis Hindenburgs

Ursprünglich wurde Artikel 48 der Weimarer Verfassung geschaffen, um in Krisenzeiten handlungsfähig zu bleiben.

Der Reichspräsident durfte bei „Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ den Ausnahmezustand verhängen und Notverordnungen erlassen – notfalls auch ohne Zustimmung des Reichstags.

Doch dieser Paragraf war unpräzise formuliert und öffnete Tür und Tor für autokratisches Regieren. In den Händen des greisen Generalfeldmarschalls Hindenburg wurde er zur gefährlichen Waffe gegen die Demokratie.

Brüning wird zum willfährigen Helfer. Während Hindenburg zu einer Art Ersatzkaiser der Deutschen avanciert, regiert Brüning mit Notverordnungen gemäß Artikel 48 am Parlament vorbei – formal legal, aber demokratisch fatal.

Artikel 25: Wie Hindenburg den Reichstag kaltstellte

Ein weiteres Machtinstrument Hindenburgs: Artikel 25.

Er erlaubte dem Reichspräsidenten, den Reichstag aufzulösen – allerdings nur einmal aus demselben Anlass. Eine Neuwahl musste binnen 60 Tagen folgen.

Eine von Hindenburg unterschriebene Auflöse-Order reichte aus, um die gewählten Abgeordneten des Reichstags nach Hause zu schicken.

Reichspräsident und Reichskanzler konnten bis zur nächsten Wahl ungestört mittels Notverordnungen regieren. So wurden am Ende der Weimarer Republik Parlament und Demokratie systematisch geschwächt und an den Wählerinnen und Wählern vorbeiregiert.

Die Folge: ein politisches Gleichgewicht des Schreckens – Notverordnung, Misstrauensvotum, Auflösung.

Hindenburg regierte durch, Brüning exekutierte. Die Republik zerfiel vor aller Augen — völlig legal und verfassungskonform.

Das erste Präsidialkabinett: Brüning regiert ohne Mehrheit

Brünings Minderheitsregierung findet keine parlamentarischen Mehrheiten mehr für ihre rigorosen Sparmaßnahmen.

Statt nach Kompromissen zu suchen, verlässt er sich auf das Wohlwollen Hindenburgs und regiert per Notverordnung.

Damit etabliert Brüning ein neues Regierungsmodell: das Präsidialkabinett. Parlament und Demokratie werden zur Nebensache, Macht und Entscheidung liegen letztendlich beim Reichspräsidenten.

Noch wäre es möglich gewesen, mit demokratischen Kräften im Reichstag zusammenzuarbeiten. Doch Brüning entscheidet sich für den autoritären Weg – und wird so, wenn auch unfreiwillig, zum Wegbereiter der Diktatur.

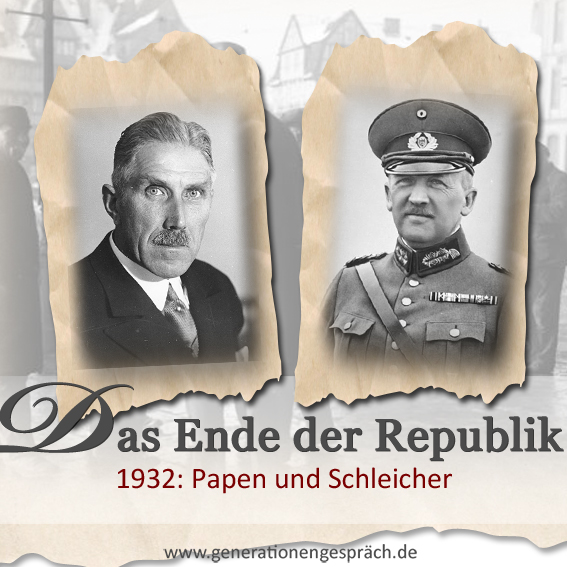

Brüning, Papen, Schleicher: Die letzten Reichskanzler der Weimarer Republik

In den 14 Jahren ihres Bestehens hatte die Weimarer Republik 12 Reichskanzler.

Die letzten drei waren:

„Hungerkanzler“ Heinrich Brüning: 28. März 1930 bis 30. Mai 1932

Franz von Papen: 1. Juni 1932 bis 2. Dezember 1932

Kurt von Schleicher: 3. Dezember 1932 bis 28. Januar 1933

Brünings Regierung wird die erste der nun folgenden Präsidialkabinette.

Er und seine Nachfolger im Amt des Reichskanzlers brauchen zum Regieren weder Volk noch Parlament. Das Wohlwollen des Reichspräsident reicht.

Was das Regieren per Präsidialmacht so verführerisch einfach macht, ist jedoch gleichzeitig der entscheidenden Haken: Wer das Vertrauen Hindenburgs verliert, ist politisch erledigt.

Brüning selbst wird das bald erfahren.

Vom Rand ins Rampenlicht: Der rasante Aufstieg der NSDAP

Nichts fürchtete Adolf Hitler mehr als politische Bedeutungslosigkeit.

Und genau das drohte ihm während der „Goldenen Zwanziger“: Zwischen 1924 und 1929 ging es in Deutschland wirtschaftlich und politisch bergauf – schlechte Zeiten für Extremisten.

Die NSDAP war in dieser Phase kaum mehr als ein kleiner, radikaler Haufen unter vielen Splitterparteien.

Auch wenn Hitler und seine SA immer wieder Krawall machten, um in die Presse zu kommen, blieb der Zuspruch gering: Bei der Reichstagswahl im Mai 1928 erreichten die Nationalsozialisten gerade einmal 2,6 % der Stimmen.

Im ARD-Wahlstudio von heute wären sie bei den Wahlergebnissen als kleiner grauer Balken ganz rechts unter „Sonstige“ verbucht und Jörg Schönenborn würde kein Wort über sie verlieren.

Doch der Börsenkrach vom Oktober 1929 verändert alles.

Die Weltwirtschaft stürzt ab, Millionen verlieren ihre Jobs – und demokratische Parteien das Vertrauen der Bevölkerung.

Statt der Wirtschaft erleben jetzt Extremisten auf der ganzen Welt einen nie dagewesenen Aufschwung.

Die dramatische Zwischenkriegszeit von 1918 bis 1939

in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Sowjetrussland als Dokudrama mit Spielszenen und bislang unveröffentlichtem Original-Filmmaterial authentisch und sehr nachvollziehbar erzählt.

Sehr sehenswert!

oder als Prime Video*

Reichstagswahl September 1930: Die NSDAP wird zweitstärkste Fraktion

Bei der Reichstagswahl am 14. September 1930 erhält „Hungerkanzler” Heinrich Brüning die Quittung für seinen harten Sparkurs: Extremistischen Randparteien, vor allem KPD und NSDAP, legen gewaltig zu.

Die Nationalsozialisten feiern nach der Septemberwahl den bis dahin größten Wahlerfolg ihrer Geschichte: Zwei Jahre zuvor noch unter „ferner liefen” zu finden, liegt ihr Anteil nach der Septemberwahl 1930 bei 18,3 Prozent der Wählerstimmen.

Im Vergleich zur Reichstagswahl 1928 verzehnfachen sie beinahe die Zahl ihrer Abgeordneten von 12 auf 107 und werden mit einem Schlag von der Splitterpartei zur zweitstärksten Fraktion nach der SPD.

107 grölende und offen demokratiefeindliche NSDAP-Abgeordneten im Reichstag.

Dazu kommen viele neugewählte Abgeordnete der KPD, seit Mitte der 1920er Jahre unter ihrem Chef Ernst Thälmann stramm moskau- und stalintreu und gegen die Weimarer Demokratie.

Die Reichstagswahl im September 1930 war nicht nur eine politische Zäsur, sondern ein deutliches Alarmsignal.

Aber anders wird es danach trotzdem nicht.

Brüning spart weiter: Gegen die Bevölkerung — und gegen den Young-Plan

Ungeachtet des desaströsen Wahlergebnisses vom September 1930 macht Brüning weiter. Schließlich braucht er zum Regieren lediglich das Vertrauen Hindenburgs und die von ihm unterschriebenen Notverordnungen.

Wählerstimmen braucht er nicht.

Die Sparpolitik geht weiter, es wird weiter Nachfrage aus dem Markt genommen, Löhne und Preise verfallen, Sozialausgaben werden weiter gekürzt, der Sozialstaat ausgehöhlt.

Die „kleinen Leute”, Arbeiter, Arbeitslose und sozial Schwächere kehren der Weimarer Demokratie endgültig den Rücken zu.

Der „Hungerkanzler” Heinrich Brüning beharrt auf seinem wirtschaftlichen Sparkurs.

Um den Staatshaushalt zu sanieren.

Aber auch, um England, Frankreich und die USA zu überzeugen, angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse endlich ihre Reparationsforderungen gegenüber Deutschland aufzugeben.

Schon mehrmals waren die alliierten Reparationsforderungen nach dem Ersten Weltkrieg in Höhe von 269 Milliarden Goldmark gesenkt worden, zuletzt durch den sogenannten Young-Plan, an dem sich die Rechten bis weit ins bürgerliche Lager genüsslich abarbeiten.

Deutschland müsse für einen Krieg bezahlen, den die anderen angefangen hätten, lautet ihre argumentative Allzweckwaffe, mit der sie sehr erfolgreich auf Stimmenfang gehen.

Die Reparationszahlungen aus dem „Schandvertrag von Versailles” ist eine innenpolitische Treibmine. Und genau die will Brüning entschärfen.

Zündstoff am Ende der Weimarer Republik: Der Young-Plan

Der Young-Plan wurde 1929 als Nachfolger des Dawes-Plans entwickelt und regelte die Reparationszahlungen Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg neu.

- Reparationssumme: rund 112 Milliarden Reichsmark (etwa 1 Billion Euro heutiger Kaufkraft)

- Laufzeit: Zahlungen bis 1988, verteilt auf jährliche Raten

- Ziel: wirtschaftliche Entlastung Deutschlands und Stabilisierung der Weimarer Republik

- Kritik: Besonders rechte und nationalistische Kreise diffamierten den Plan als „Versklavung Deutschlands“

- Folge: Der Young-Plan wurde innenpolitisch zum Zündstoff und trug zur weiteren Radikalisierung der Weimarer Gesellschaft bei

Quelle: Bundesarchiv, R 43 I/1332, Protokoll über die Beratungen des Reichskabinetts zum Young-Plan, 1929. Online zugänglich über: Bundesarchiv, Weimarer Republik — Die erste deutsche Demokratie

Brünings Sturz und Papens Aufstieg

Doch dann unterläuft dem Hungerkanzler ein kapitaler politischen Fehler: Er setzt den Rotstift auch bei der sogenannten Osthilfe an, einem Gesetzespaket, das ostelbische Rittergutbesitzer subventioniert.

Das enttäuscht Reichspräsident Hindenburg sehr, denn auch er besitzt ein entsprechendes (und geschenktes) Rittergut.

Noch mehr verärgern ihn Brünings Sparpläne, weil sich seine Nachbarn in Ostpreußen bei ihm beschweren. Hat er, der Reichspräsident, denn „seinen” Kanzler nicht mehr im Griff?

Hindenburg entzieht Brüning deshalb — wegen Kürzungsplänen für Subventionen und erzürnten Nachbarn — nach zwei Jahren als Reichskanzler das Vertrauen.

Ohne Hindenburgs Segen und vor allem ohne vom Reichspräsidenten unterschriebene Notverordnungen kann in Deutschland aber niemand mehr regieren.

Brüning tritt zurück.

Brünings Nachfolger ist schnell gefunden: Es ist Franz von Papen, politisch farblos und sogar in seiner eigenen Partei, dem katholischen Zentrum, äußerst unbeliebt, aber adelig und gut vernetzt, übernimmt am 1. Juni 1932 die Regierungsgeschäfte.

Sein Kabinett, spöttisch das „Kabinett der Barone“ genannt, besteht fast ausschließlich aus Aristokraten und regiert — wie schon Brüning — ausschließlich per präsidialer Notverordnungen.

Verpasste Chancen: Reparationsverzicht und spätes Konjunkturprogramm

Ironie der Geschichte: Brünings größter außenpolitischer Erfolg kommt kurz nach seinem Rücktritt. Im Juli 1932 verzichten die Alliierten spektakulär auf alle weiteren Reparationsforderungen.

Mitte 1932 können sich die Regierungsparteien im Reichstag außerdem auf ein Konjunkturprogramm einigen — das allerdings erst Mitte 1933 seine Wirkung zu entfalten beginnt.

Doch weder das Ende der Reparationszahlungen noch die beginnende Konjunkturbelebung können das Ende der Weimarer Republik verhindern.

Aber es sind n i c h t die Wählerinnen und Wähler, die Adolf Hitler zur Macht verhelfen.

Sondern Brüning, Papen, Schleicher, Paul von Hindenburg und dessen Sohn Oskar, der „in der Verfassung nicht vorgesehene Sohn des Reichspräsidenten“ (Kurt Tucholsky), die eigentlichen Wegbereiter von Hitlers „Machtergreifung“.

Hindenburgs präsidiale Allmacht, Brünings Sparpolitik, Intrigen, Hinterzimmerabsprachen — und am Ende noch verletzter Männer-Stolz — das sind die Zutaten, die Hitler möglich machten.

Hindenburgs Granitgesicht

„ … Hindenburg ist ein granitgesichtiger, bassstimmiger Feldmarschall mit einem Befehlsgehabe, das kleine Unteroffiziere zittern lässt.“

Hubert Renfro Knickebocker, Korrespondent der New York Evening Post

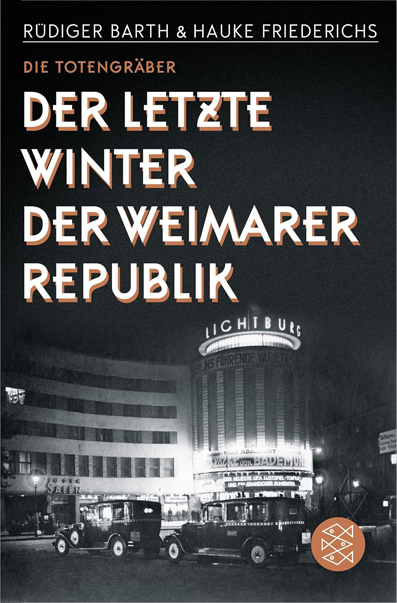

Zitiert nach: Rüdiger Barth, Hauke Friedrichs, Die Totengräber: Der letzte Winter der Weimarer Republik*

Mehr lesen:

Das Ende der Republik: Was will eigentlich dieser Schleicher? Während Brüning als „Hungerkanzler“ und Franz von Papen als Hitlers Steigbügelhalter in die Geschichte eingegangen sind, ist Schleichers Rolle beim Ende der Weimarer Republik bis heute nicht klar. Papen und Schleicher: Eine Feindschaft, über die die Weimarer Republik am Ende stürzte?

1932: Das Ende der Republik. Papen und Schleicher

Copyright: Agentur für Bildbiographien, www.bildbiographien.de, 2021 (überarbeitet 2025)

Buch- und Filmempfehlungen:

Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affilate-Links, die helfen, den Blog Generationengespräch zu finanzieren. Wenn Ihnen eine der angegebenen Empfehlungen gefällt und Sie das Buch (oder ein anderes Produkt) über diesen Link bestellen, erhält der Blog dafür eine kleine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen. Für Ihren Klick: Herzlichen Dank im Voraus!

Die letzten 10 Wochen der Republik Die Intrigen und Ränkespiele hinter den Kulissen der Macht, die zum katastrophalen Ende der Weimarer Republik führten — verpackt in einem sehr lesenswerter Geschichts-Thriller. Ein Lehrstück, wie es nicht geht, das jeder kennen sollte. Empfehlenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Rüdiger Barth, Hauke Friedrichs, Die Totengräber: Der letzte Winter der Weimarer Republik*, FISCHER Taschenbuch, 2019

Berlin, Mai 1929. Das erste Buch aus Volker Kutschers sehr lesenswerter Gereon-Rath-Krimireihe (die Vorlage für die erste Staffel von Babylon Berlin*). Ein spannender Krimi und ein lesenswertes Porträt der Weimarer Republik Ende der 1920er Jahre. Sehr empfehlenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Volker Kutscher, Der nasse Fisch*, Piper Taschenbuch; 2. Auflage, 2020, oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Die gewaltigen Turbulenzen in der europäischen Geschichte von 1914 bis 1949 informativ und spannend erzählt. Ein spannendes Buch für alle, die etwas tiefer in Zeitgeschichte, Stimmungen und Hintergründe einsteigen wollen. Ein sehr lesenswerter Überblick über eine Epoche, die unser Leben bis heute entscheidend beeinflusst.

Zum Amazon-Angebot:

Ian Kershaw, Höllensturz: Europa 1914 bis 1949*. Pantheon Verlag, Paperback, 2017

Geschichte ist alles andere als das mühsame Auswendiglernen von Namen, Daten und Fakten. Wie spannend Geschichte sein kann, zeigt dieses Buch: Die 90 spannendsten Kapitel des beliebten Podcasts “Eine Stunde History” von Deutschlandfunk-Nova; Episoden von der Geburt Caesars über die Oktoberrevolution 1917, die Weltwirtschaftskrise 1929 bis zum Zwei-plus-Vier-Vertrag 1990. Am Ende jedes Kapitels mit einem Verzeichnis weiterführender Literatur und einem QR-Code, der zur jeweiligen Podcastfolge führt, so dass man bei Bedarf das jeweilige Thema vertiefen kann. Ein spannendes Format und ein spannendes Buch — sehr lesens- und hörenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Matthias von Hellfeld, Markus Dichmann, Meike Rosenplänter, History für Eilige: Alles, was man über Geschichte muss* Verlag Herder, 2020

Die Machtergreifung 1933, der Mythos ‘Autobahnbau’, Röhm-Putsch - und vieles mehr übersichtlich und sehr informativ beschrieben und mit tollen Bildern gezeigt. Der Werdegang Hitlers und der NSDAP und die ersten 1000 Tage des Nazi-Regimes in spannenden Texten und Fotos — sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

GEO Epoche, Deutschland unter dem Hakenkreuz, Teil 1: 1933 — 1936. Die ersten 1000 Tage der Diktatur*, Gruner + Jahr, 2013

Weiterführende Beiträge:

Die Weltwirtschaftskrise 1929 und ihre Folgen: Tatsächlich ist der „Schwarze Freitag“ ein Donnerstag. Am 24. Oktober 1929 beginnen an der New Yorker Wall Street die Aktienkurse zu rutschen. Gegen Mittag wird aus Nervosität Panik, der Dow Jones sackt ab, der Handel bricht mehrmals zusammen. Der Crash wird schließlich zur Wirtschaftskrise, weil jeder versucht zu retten, was noch zu retten ist — egal, zu welchem Preis.

Der schwarze Freitag. Vom Börsenkrach zur Weltwirtschaftskrise

SPD und NSDAP sind Zwillinge! In den 1920er Jahren tobt ein heftiger Machtkampf zwischen den beiden Arbeiterparteien SPD und KPD: Die Sozialdemokraten versuchen, die Republik zu schützen, die Kommunisten arbeiten an der ‘Sowjetrepublik Deutschland’. Über Stalin, Thälmann und die verhängnisvolle Affäre zwischen KPD und SPD in den 1920er Jahren.

Hamburg auf den Barrikaden

Sir Oswald Mosley (1896 – 1980), seines Zeichens Erbe und 6. Baronet, hat nicht nur Schlag bei den Frauen, sondern auch wechselnde politische Einstellungen, was mit einer abwechslungsreichen Berufskarriere verbunden ist. Über seine faschistische BUF, die er 1932 gründet, um sich als britische Kopie von Adolf Hitler zu versuchen, und die Attraktivität der faschistischen Ideologie der 1930er Jahre.

Hail Mosley!

Hitlers “Machtergreifung”: Ende 1932 scheint Hitlers Aufstieg zur Macht endgültig gestoppt zu sein: Die „Hitler-Partei“ ist pleite, zerstritten und hat am 6. November 1932 – das erste Mal seit zwei Jahren – Wählerstimmen verloren. Und trotzdem ernennt der Präsident der Weimarer Republik, Paul von Hindenburg, Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler.

Wie konnte das passieren?

1933- Das Ende der Republik. Hitlers Aufstieg zur Macht

Bildnachweise:

Die Not unserer Zeit! Arbeitslose Hafenarbeiter auf Abruf bei der Straßen-Arbeitsvermittlung am Baumwall, Hamburg, 1931. Von Bundesarchiv, Bild 102–11008 / CC-BY-SA 3.0

ADN-ZB/Archiv Deutschland Berlin: Wohltätigkeitsspeisung armer Leute durch die evangelische Kirchengemeinde In Berlin Niederschönhausen werden durch die evangelische Kirchengemeinde arme Leute gespeist. Die Reichswehr hat eine Goulaschkanone und 2 Mann zur Verfügung gestellt. Die Kosten der Speisung bringt die Kirchengemeinde durch freiwillige Spenden auf. Jedes Mitglied zahlt pro Tag 10 Pfennige vorläufig für die Dauer von 3 Monaten. (Aufnahme: 1931). Von Bundesarchiv, Bild 183-T0706-501 / CC-BY-SA 3.0 (Aufnahme: 1931) 5417–31 5417–31

Bundesarchiv Bild 183-S51620, Generalfeldmarschall Paul v. Hindenburg“ von Bundesarchiv, Bild 183-S51620 / CC BY-SA 3.0. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons

Dr. Heinrich Brüning: Reichskanzler, Zentrum, Deutschland. Von Bundesarchiv, Bild 183‑1989-0630–504 / CC BY-SA 3.0 de ADN-ZB/Archiv Heinrich Brüning Politiker des Zenrums und Staatsmann geb. 26.11.1885 in Münster gest. 30.3.1970 in Norwich (Vt.) Brüning war 1921/30 Geschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes,1924/33 Mitglied des Reichstages. Als Führer der Zenrumsfraktion wurde er 1930 Reichskanler, regierte diktatorisch mit Notverordnungen. Brüning mußte1932 zurücktreten. 1933 emigrierte er in die USA und war 1934/52 Professor in Oxford, Boston und Cambridge, dann 1952/55 an der Universität Köln. Bis zu seinem Tod lebte er wieder in den USA.

Von Bundesarchiv, Bild 183‑1988-0113–500 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons

Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Geburtstag des Vizekanzlers. Der Stellvertreter des Reichskanzlers, Vizekanzler Franz von Papen, wird am 29.10. 54 Jahre alt. Herr von Papen, der sich um die Einigung des nationalen Deutschland ein historisches Verdienst erworben hat, ist gebürtiger Westfale und war zunächst aktiver Offizier, 1913 Hauptmann im Grossen Generalstab, 1914–16 Militär-Attachè in Washington und in Mexiko. In den beiden letzten Kriegsjahren nahm Herr von Papen am Feldzug teil und war zuletzt Oberstleutnant und Chef des Stabes der 4. Osmanischen Armee. Als Mitglied des Zentrums hat er dem Preussischen Landtag von 1920 bis 1928 und von 1930 — 1932 angehört. Am 1. Juni 1932 übernahm Herr von Papen auf Wunsch des Reichspräsidenten das Reichskanzleramt, das er bis zum 2. Dezember innehatte. Seit dem 30. Januar 33 , dem Tag der Amtsübernahme der Regierung Hitler, ist Herr von Papen Stellvertreter des Reichskanzlers. 37161–33

Von Bundesarchiv, Bild 136-B0228 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 de über Wikimedia Commons

Es folgt die historische Originalbeschreibung, die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Kurt von Schleicher Reichsminister General Kurt von Schleicher (erschossen 1934 bei Röhm-Revolte) in Uniform, Porträt Abgebildete Personen: Schleicher, Kurt von: Reichskanzler, Reichswehrminister, General, 1934 ermordet, Deutschland (GND 118608037)

Generationengespräch

Geschichte und Psychologie

Vergangenes verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen.

Dr. Susanne Gebert

Generationengespräch

Agentur für Bildbiographien

Geschenke made for Mama

Wir schreiben Geschichte(n):

Ich bringe Ihre Lebens‑, Familien- und Unternehmensgeschichten ins Buch und unterstütze Sie als Ghostwriterin beim Schreiben Ihrer Texte.

Wir schreiben Geschichte(n)

Agentur für Bildbiographien: