Die Nacht der langen Messer: Hitlers blutiger Machtkampf

Die Nacht der langen Messer — Deutschland 1934: Die wirtschaftliche Lage und die Stimmung im „Reich“ sind miserabel, es gibt immer noch sechs Millionen Arbeitslosen und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst.

Franz von Papen zündelt mit seiner Marburger Rede und Hitlers alter Kampfgefährte Ernst Röhm fordert eine zweite Revolution. Implodiert das „Dritte Reich“?

Deutschland 1934: Die Nacht der langen Messer – Hitlers blutiger Kampf um die Macht

Im Frühsommer 1934 ist Deutschland wirtschaftlich immer noch schwer angeschlagen.

Trotz aller propagandistischen Versprechen der Nationalsozialisten ist von einem Aufschwung wenig zu spüren. Noch immer sind Millionen Menschen arbeitslos, die Industrie leidet unter Rohstoffmangel, die Exporte sinken, der Devisenbestand der Reichsbank schrumpft bedrohlich.

Die Geschäfte klagen über fehlende Nachfrage, die Bauern über zu viele Vorschriften, den privaten Haushalten fehlt es an Nahrungsmitteln. Die deutsche Hausfrau kämpft täglich mit der „Fett‑, Eiweiß- und Faserlücke“.

Der anfängliche Rausch nach der nationalsozialistischen Machtübernahme ist einer bitteren Ernüchterung gewichen. Auch unter denen, die Hitler und sein braunes Regime als Heilsbringer gefeiert und herbeigesehnt haben.

Zwar genießt Adolf Hitler persönlich weiterhin große Zustimmung, doch sein Apparat – insbesondere die Sturmabteilung (SA) unter Ernst Röhm – ist vielen ein Dorn im Auge.

Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Übergriffen auf offener Straße.

Die SA, einst als Saalschutz gegründet, ist zu einer paramilitärischen Massenorganisation angewachsen, die das öffentliche Leben weiterhin dominiert – und terrorisiert.

Die allgegenwärtigen SA-Trupps ziehen auch ein Jahr nach der „Machtergreifung“ marodierend und prügelnd durch Deutschlands Straßen und Städte und verbreiten Angst und Schrecken.

Als wäre Hitler nicht seit einem Jahr Reichskanzler mit uneingeschränkter Macht und die SA noch mitten in der „Kampfzeit”.

Ernst Röhm: Hitlers Weggefährte wird zur Bedrohung

Auch Hitler ist zunehmend genervt von der SA und ihrem Chef, seinem alten Kampf- und Weggefährten Ernst Röhm. Dabei ist Röhm einer der wenigen, die mit Hitler so eng sind, dass sie ihn duzen dürfen.

Der kleine, gedrungene SA-Führer, 1887 als jüngster Sohn eines bayerischen Eisenbahnoberinspekteurs in München geboren, ist zwei Jahre älter als Hitler und strotzt vor Selbstbewusstsein.

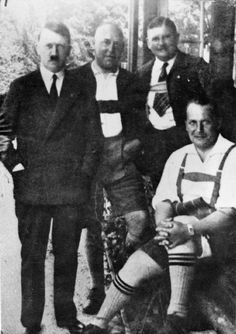

Hitler, Gregor Strasser, Ernst Röhm und Hermann Göring im Sommer 1932

Röhm fühlt sich Hitler nach der langen gemeinsamen „Kampfzeit“ ebenbürtig; sozusagen als Führer neben dem „Führer“.

Er war es, der Hitlers Saalschutz ab 1921 zu der im wahrsten Sinn des Wortes schlagkräftige „Sturmabteilung“ (SA) aufgebaut hat.

Röhm, der sich nach seiner Zeit als Hauptmann im 1. Weltkrieg sein Leben lang als Soldat versteht und alles Zivile verachtet, drillt seine SA-Männer paramilitärisch und macht sie zum Schrecken der Straßen.

Röhm und seine SA sind beim Aufstieg der NSDAP an die Macht ein wesentlicher Faktor: Die „Sturmabteilung“ marschiert vor 1933 auf, terrorisiert, prügelt, verletzt und tötet — woraufhin die NSDAP den regierendenden „Systemparteien“ vorwerfen kann, die öffentliche Ordnung nicht gewährleisten zu können.

In Wahlkämpfen und in den Parlamenten kann sich die „Hitler-Partei“ dann immer selbst als einzig wahre „Ordnungsmacht“ brüsten, die den Terror auf den Straßen beenden und für Ruhe und Ordnung sorgen wird.

Es ist dieses perfide, populistische und brutale Machtspiel, das Hitler schließlich an die Macht bringt, weil viele Menschen der Lüge glauben, die „Systemparteien” wären das Problem — und nicht Röhms braune Schläger.

Unter Röhms Führung wächst die SA schnell an; sie zieht vor allem die hoffnungslosen jungen Männer ohne Beschäftigung aus der Unter- und Mittelschicht an, aber auch gescheiterte Weltkriegsveteranen und Angehörige der Kriegsjugendgeneration.

Jetzt werden sie zur Bedrohung.

Die SA nach der Machtergreifung

Im Jahr 1934 hat die SA ungefähr 4 Millionen Mitglieder.

Das sind deutlich mehr Mitglieder als NSDAP-Mitglieder: Nicht alle SA-Männer teilen die nationalsozialistische Weltanschauung.

Viele schließen sich Röhms Männern an, weil es dort Kameradschaft gibt, eine warme Suppe und ein Bett im Wohnheim. Jetzt, nach der Machtergreifung, warten sie auf ihre „Belohnung“ für ihren Einsatz – sichere Posten, Einfluss und Macht.

Viele warten vergeblich.

Die naive Vorstellung von gut dotierten Posten bei der Polizei, dem Militär oder in der Verwaltung erfüllt sich für sie nicht.

Selbst einfache Jobs sind für sie nicht zu bekommen, obwohl die Arbeitgeberverbände Hitler im Sommer 1933 versprechen müssen, bevorzugt SA-Kämpfer einzustellen.

Aber die Erfahrungen der Betriebe mit den unpünktlichen und oft ungezügelten Männern, von denen sich viele als Speerspitze der Bewegung und als „Herrenmenschen“ verstehen, sind schlecht, weshalb man in der sowieso schon gebeutelten Wirtschaft lieber einen großen Bogen um Röhms Mannen auf Arbeitssuche macht.

Sehenswertes Dokudrama über die Zwischenkriegszeit von 1918 bis 1939

mit Spielszenen und bislang unveröffentlichtem Original-Filmmaterial authentisch und sehr nachvollziehbar erzählt.

Kein Historiker aus dem Off erzählt die Geschichte, sondern reale Menschen schildern ihre Träume und Schicksale in tollen neuen und alten Bildern.

oder als Prime Video*

Ernst Röhm hat eigene Pläne

Röhm selbst sieht sich als Revolutionär und fordert eine zweite, tiefgreifendere Umgestaltung der Gesellschaft – eine sozialistische Revolution innerhalb der NS-Bewegung.

Sein Ziel: die Reichswehr auflösen und in die SA integrieren — und die „Sturmabteilung” damit zur eigentlichen Militärmacht des „Dritten Reichs“ zu machen.

Angesichts der Zahlenverhältnisse — 4 Millionen SA-Männer gegenüber 115.000 Soldaten der Reichswehr – ist das keine ganz unlogische Forderung. Aber eine, mit der Röhm die Generäle der Reichswehr empört und Hitler in Rage bringt.

Ernst Röhm (Mitte) kurz nach seiner Ernennung zum Minister ohne Geschäftsbereich im Kabinett Hitler (Dezember 1933).

Rechts SA-Gruppenführer Karl Ernst, links Franz von Stephani (in der Tunika des Stahlhelms)

Um die Wogen zu glätten und Röhm besser unter seine Kontrolle zu bringen, ernennt Hitler ihn deshalb im Dezember 1933 zum „Minister ohne Geschäftsbereich“.

Der neue Minister fühlt sich zwar geschmeichelt, aber mit seinem Gestänker gegen die „Bonzokratie“, wie er Hitlers neue Machtelite nennt, hört er nicht auf.

Röhm macht seine eigenen Regeln und lässt sich auch vom „Führer” nichts sagen.

Als der Boykott jüdischer Geschäfte, Anwälte und Ärzte vom 1. April 1933 wegen massiver Proteste und Boykott-Androhungen aus dem Ausland nach nur einem Tag wieder abgeblasen wird, setzt Röhm ihn eigenmächtig fort: Er lässt sein SA marschieren, Schaufenster beschmieren und unbeteiligte Passanten anpöbeln oder verprügeln, weil sie ihrer Meinung nach jüdisch aussehen.

Ein Problem für Hitler, der angesichts der prekären wirtschaftlichen Lage nichts so wenig brauchen kann wie Unruhe in der Bevölkerung und Boykottandrohungen aus dem Ausland.

Während der „Führer” versucht, seine Macht zu konsolidieren, fordert Röhm lautstark eine „zweite, radikalere Revolution“.

Die Reichswehr verlangt Ordnung

Hitler steht vor einem Dilemma.

Einerseits schuldet er Röhm und der SA viel – ohne sie wäre die Machtübernahme 1933 nicht möglich gewesen.

Andererseits benötigt er die Unterstützung der konservativen Eliten und der Reichswehr, um seine Herrschaft langfristig zu sichern. Der „Führer“ ist keineswegs bereit, auf die kostbare Expertise der zwar zahlenmäßig unterlegenen, in militärischen Fragen aber weit überlegenen Reichswehr zu verzichten.

Als die Generäle eine klare Entscheidung fordern, lässt Hitler Röhm im Februar 1934 vor versammelter Mannschaft im Reichswehrministerium antreten und gemeinsam mit Reichswehrminister General Werner von Blomberg ein Papier unterzeichnen, das die Reichswehr als einzigen Waffenträger der Nation festschreibt.

Die SA, so die Aufgabenverteilung, soll die vormilitärische Ausbildung übernehmen und zu Hilfsdiensten herangezogen werden.

Die Generäle der Reichswehr sind zufrieden, Röhm ist es nicht.

Röhm mit SS-Chef Himmler im Sommer 1933

Äußerlich gezähmt, innerlich vor Wut kochend, macht er seinem Ärger über den Führerbefehl im vertrauten SA-Kreis Luft: „Was der lächerliche Gefreite erklärte, gilt nicht für uns. Hitler ist treulos und muss mindestens auf Urlaub. Wenn nicht mit, so werden wir die Sache ohne Hitler machen.“

Hitler weiß, wie gefährlich Röhm für ihn werden kann.

Bereits seit Anfang 1934 lässt er deshalb die SA von der Geheimen Staatspolizei beobachten.

Mai 1934: Goebbels’ Kampagne gegen „Miesmacher und Kritikaster“

Nicht nur Ernst Röhm ist sauer, auch die Stimmung im „Volk“ kühlt angesichts der desolaten wirtschaftlichen Lage weiter ab.

Eine organisierte Opposition gibt es nicht, doch das nationalsozialistische Regime nimmt die „Nörgler“ und „Miesmacher“ dennoch ernst. Kritik – selbst im Kleinen – gilt als Gefahr für die „Volksgemeinschaft“.

Am 1. Mai 1934 beginnt eine landesweite Propagandakampagne gegen sogenannte „Kritikaster“ und „Meckerer“.

Bis Ende Juni finden im gesamten Reich Veranstaltungen statt, in denen jede Form von Kritik als staatsfeindlich gebrandmarkt wird. Zeitgleich hetzen gleichgeschaltete Medien in Kommentaren und Leitartikeln gegen „Defätisten“ – wahlweise als „verkappte Marxisten“ verunglimpft oder als Verräter, die der Nation einen „Dolchstoß“ versetzen würden.

Propagandaminister Joseph Goebbels beschimpft in unzähligen Reden alle, die den nationalsozialistischen Kurs anzweifeln. Wer „anderen den Mut nimmt“, so Goebbels, handle verbrecherisch und müsse zum Schweigen gebracht werden.

Für die wirtschaftliche Misere wird ein altbekannter Sündenbock präsentiert: Goebbels macht einen angeblichen verdeckten Warenboykott des Auslands verantwortlich – und bezichtigt in antisemitischer Manier erneut „unsere jüdischen Mitbürger“, diesen zu steuern.

Die Marburger Rede: Franz von Papens Warnung vor der Hitler-Diktatur

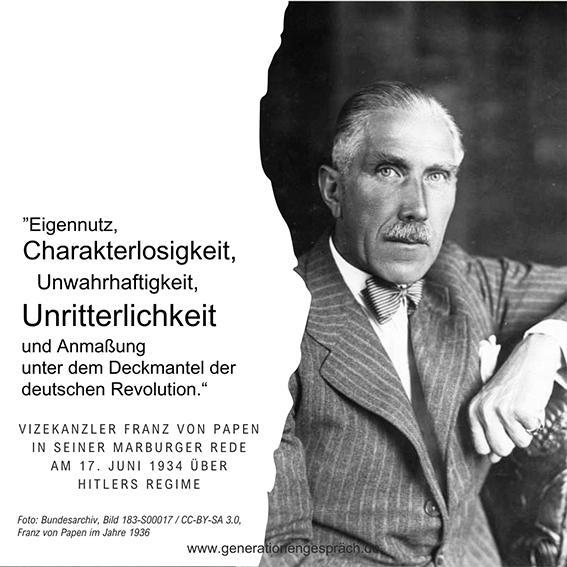

Am 17. Juni 1934 wagt Franz von Papen, Vizekanzler des Reichs und Wegbereiter Hitlers, einen unerwarteten Schritt: Bei einer Festveranstaltung an der Universität Marburg hält er eine Rede, die das Potenzial hat, Hitlers Macht ernsthaft zu gefährden.

Vor 600 Zuhörerinnen und Zuhörern – darunter Professoren, ehemalige Studenten, Journalisten und Ehrengäste – spricht Papen ungewohnt offen über die Schattenseiten der nationalsozialistischen Herrschaft.

Mit klaren Worten geißelt er „Eigennutz, Charakterlosigkeit, Unwahrhaftigkeit und Anmaßung“ unter dem Deckmantel der deutschen Revolution. Besonders deutlich kritisiert er den wachsenden Personenkult um Hitler, den er als „falschen Personenkult“ und als „unpreußisch“bezeichnet. Er beklagt das Bestreben „den Geist mit dem Schlagwort Intellektualismus abzutun“.

Seine Aussage, man könne ein Volk nicht mit Terror einen, trifft den Nerv seiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Fast nach jedem Satz Papens gibt es frenetischen Beifall.

Zitat aus Vizekanzlers Franz von Papens Marburger Rede am 17. Juni 1934

Eine Rede, die einschlägt – und schnell unterdrückt wird

Papens Marburger Rede schlägt ein wie eine Bombe.

Viele Deutsche, frustriert von Terror, Willkür und wirtschaftlichem Stillstand, fühlen sich von Papens Worten verstanden.

Doch das Regime reagiert sofort: Noch am selben Abend lässt Propagandaminister Goebbels die Ausgabe der Frankfurter Zeitung beschlagnahmen, in der die Rede abgedruckt wurde. Trotzdem gelingt es nicht, alle Exemplare zu vernichten – heimlich gefertigte Abschriften kursieren rasch im Land.

Später stellt sich heraus: Der eigentliche Autor der Rede war nicht Papen selbst, sondern sein enger Mitarbeiter und Ghostwriter Edgar Jung, gemeinsam mit Papens Pressereferent Herbert von Bose. Beide gehören dem rechtskonservativen Lager an und hoffen, rund um den Vizekanzler eine Art rechtskonservative Opposition aufzubauen, um Hitler wieder loszuwerden.

Das Experiment endet tragisch.

Nur eine Woche nach der Rede wird Edgar Jung von der SS verhaftet.

Papen protestiert gegen die Verhaftung und gegen das Verbot, seine Rede abzudrucken. Es gelingt Hitler, seinen erbosten Vizekanzler hinzuhalten und ihn damit zu vertrösten, dass man gemeinsam mit Reichspräsident Hindenburg eine Lösung finden werde.

Hindenburgs Schatten: Hitlers Angst vor dem Machtverlust

Im Frühsommer 1934 mehren sich die Anzeichen, dass Hitler die Kontrolle entgleitet: Die SA fordert eine zweite Revolution, die Stimmung im Volk kippt – und nun auch noch Papens offene Kritik.

Hinzu kommt der greise Reichspräsident Paul von Hindenburg, für Hitler nach wie vor eine unberechenbare Macht im Hintergrund.

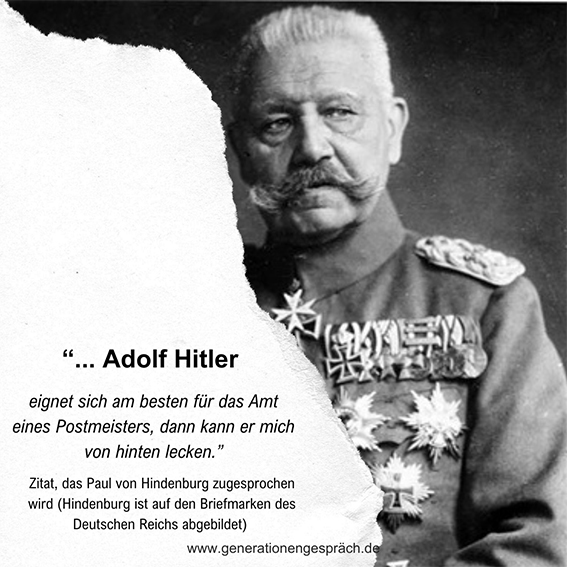

Reichspräsident Paul von Hindenburg, Hitlers wiederkehrender Albtraum:

1932 Das Ende der Republik: Papen und Schleicher

Als Hitler wütend auf Papens Marburger Rede reagiert, zeigt ihm Papen ein Telegramm von Hindenburg, in dem er Papen zu seiner Rede gratuliert.

Das versetzt Hitler noch mehr in Rage – denn obwohl mittlerweile 86-jährige, schwer kranke Hindenburg sich auf sein Landsitz Gut Neudeck in Ostpreußen zurückgezogen hat, ist er formal noch immer Oberbefehlshaber der Reichswehr, die loyal zum Weltkriegshelden und greisen Staatsoberhaupt steht.

Und die Reichswehr entscheidet mit, wer nach Hindenburgs Tod sein Nachfolger wird.

Zwar haben sich große Teile des Militärs inzwischen mit Hitler arrangiert, doch die Generäle stellen klare Bedingungen: Sie verlangen, dass die Reichswehr das alleinige Gewaltmonopol behält. Röhm und seine vier Millionen SA-Männer müssen also weg – ebenso wie Papen, dessen Nähe zu Hindenburg für Hitler gefährlich werden könnte.

Juli 1934: Die SA macht Urlaub

Anfang Juni 1934 treffen sich Hitler und Röhm zu einem vierstündigen Gespräch.

Es gibt weder Zeugen noch ein Protokoll für diese Unterhaltung, aber nichts deutet darauf hin, dass die beiden aneinandergeraten wären oder Hitler Röhm gedroht hätte.

Das Ergebnis der Unterredung ist, dass die SA – 4 Millionen Männer – im Juli für 4 Wochen in den Urlaub geschickt wird. Röhm selbst will sich wegen eines alten Rückenleidens auf Kur an den Tegernsee begeben.

Währenddessen haben SS-Führer Heinrich Himmler und sein SS-Mann Reinhard Heydrich, seit April 1934 Chef der Gestapo, beim Zusammentragen von Beweismaterial gegen Röhm ganze Arbeit geleistet.

Es ist ein heikles Unterfangen, denn die SS (Schutzstaffel) ist formal der SA unterstellt; Röhm ist also eigentlich der Chef von Himmler und Heydrich. Das stört die beiden nicht, sondern stachelt ihren Ehrgeiz an, denn sie wollen endlich aus Röhms langem Schatten heraustreten, um richtig Karriere zu machen.

Die Rivalität zwischen SA und SS eskaliert

Die Rivalität zwischen SA und SS ist längst zum Machtkampf geworden. Röhm steht mit seinen Millionen Männern für eine radikale zweite Revolution – Himmler hingegen träumt von einer straff geführten, elitären Schutztruppe mit direktem Zugang zur Machtzentrale.

Dazu kommt Röhms reichsweit bekannte Homosexualität.

Hitler war Röhms Homosexualität immer egal, aber für Himmler ist sie ein Thema.

Der „Reichsführer SS“, Sohn aus gut-katholischem Hause und mit dem Charisma eines früh gealterten und freudlosen Oberlehrers ausgestattet, hat sich aus verschiedenen Quellen seine ganz persönliche Philosophie über Homosexualität zurechtgezimmert. Sie besagt, dass homosexuelle Männer danach streben, staatliche Strukturen zu unterwandern und zu zerstören.

Allein deshalb will Himmler Röhm weghaben. Je früher desto besser.

Vorbereitung zum Mord unter Freunden

Weil echte Beweise für eine geplante Rebellion Röhms fehlen, werden Himmler und Heydrich kreativ.

Es werden Falschmeldungen gestreut, Dokumente gefälscht und Gerüchte über einen bevorstehenden „SA-Putsch“ bewusst in Umlauf gebracht. Heydrich fertigt akribisch Todeslisten an – nicht nur für SA-Führer, sondern auch für politische Gegner, Kritiker und alte Rechnungen innerhalb der Partei.

Ende Juni 1934 taucht plötzlich ein angeblich von Röhm unterzeichneter Befehl auf, in dem die SA aufgefordert wird, sich für einen Schlag gegen die Reichswehr zu bewaffnen.

Ob gefälscht oder manipuliert – der Befehl entfaltet seine Wirkung. Die Führung der Reichswehr zeigt sich schockiert und sagt der SS ihre Unterstützung für einen „Enthauptungsschlag“ gegen die SA zu.

28. Juni 1934: Der Auslöser der Nacht der langen Messer

Die Vorbereitungen für die „Nacht der langen Messer“ sind abgeschlossen, aber Hitler zögert noch. Vermutlich irgendwann Ende Juli, kurz bevor die SA aus ihren Ferien zurückkehrt. Oder vielleicht auch später.

Es ist schließlich ein Telefonanruf, der den „Röhm-Putsch” ins Rollen bringt: Am Nachmittag des 28. Juni erhält Hitler auf der Hochzeit eines NSDAP-Gauleiters telefonisch die Nachricht, dass Papen in zwei Tagen nach Ostpreußen reisen werde, um den kranken Reichspräsidenten zu besuchen.

Für Hitler ist das ein Alarmsignal. Er vermutet, dass Papen eine neue Allianz mit Hindenburg schmieden will – womöglich, um ihn zu entmachten.

Jetzt geht alles ganz schnell: Hitler legt den Termin für den Schlag gegen Röhm auf den 30. Juni, also dem Tag, an dem sein Vizekanzler mit Hindenburg sprechen will.

Die Nacht der langen Messer …

Was geschah in der Nacht zum 30. Juni 1934? Wollte Röhm tatsächlich putschen — und wie hätte sich die Geschichte weiterentwickelt, wenn es keine “Nacht der langen Messer” gegeben hätte?

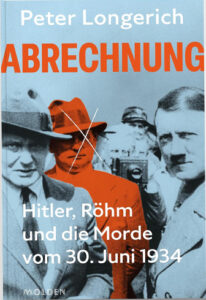

Der Historiker und Hitler-Biograf Peter Longerich beschreibt fesselnd und sehr erhellend die Ereignisse vor, während und nach jener Nacht, in der Hitler den Deutschen und der Welt erstmals die ganze Brutalität seiner Herrschaft gezeigt hat …

Juni 1934: Die Nacht der langen Messer beginnt

Am frühen Morgen des 30. Juni 1934 hebt Hitlers Flugzeug mit ihm und seiner Entourage – darunter Propagandaminister Goebbels – Richtung München ab. Um 3:30 Uhr landet die Maschine.

Hermann Göring reist zur gleichen Zeit nach Berlin zurück, um die geplante Aktion zentral zu koordinieren. Hitler wirkt angespannt, fast am Rand eines hysterischen Nervenzusammenbruchs.

Von München aus fahren sie mit drei Limousinen nach Bad Wiessee, wo SA-Chef Ernst Röhm seinen Kuraufenthalt im Hotel Hanselbauer verbringt.

Bad Wiessee: Der Verrat wird persönlich

Gegen 6.30 Uhr stürmen Hitler und seine Begleiter an der verblüfften Wirtin vorbei in den zweiten Stock des Kurheims zum Zimmer 7, wo Röhm logiert, und trommeln an die Zimmertür.

Der SA-Chef öffnet schlaftrunken, im Pyjama. Hitler schreit ihn als „Verräter“ an, lässt ihn sich anziehen und mit anderen SA-Führern in den Keller des Kurheims sperren.

Währenddessen telefoniert Goebbels mit Göring in Berlin und gibt das verabredete Codewort durch. Nun greifen überall im Reich die bereitstehenden Mordkommandos zu. Reinhard Heydrichs sorgfältig vorbereitete Todeslisten kommen zum Einsatz.

Hinrichtungen ohne Prozess: Der Terror rollt durchs Reich

Noch am selben Tag werden zahlreiche mutmaßliche „Verschwörer“ festgenommen und hingerichtet – es gibt kein Entkommen. Die meisten angeblichen Verräter werden bei oder kurz nach ihrer Verhaftung exekutiert.

Röhm wird ins Münchener Gefängnis Stadelheim gebracht. Erst am nächsten Tag wird Hitlers Weg- und Kampfgefährte dort erschossen, nachdem er sich weigert, selbst Hand an sich zu legen.

Auch außerhalb der SA wird brutal abgerechnet: Papens Pressereferent Edgar Jung, Herbert von Bose und weitere Mitarbeiter des Vizekanzlers sterben.

Papen selbst entgeht dem Mord nur knapp, weil Göring ihn im letzten Moment warnt. Er bleibt am 30. Juni zu Hause – doch seine Büroräume werden verwüstet, seine Mitarbeiter liquidiert. Wenige Wochen später tritt Papen als Vizekanzler zurück. Er scheidet aus der Reichsregierung aus und übernimmt einen Posten als Gesandter in Österreich.

Todeslisten statt Justiz: Alte Rechnungen werden beglichen

Andere haben weniger Glück.

Im Kugelhagel der staatlich organisierten Exekutionskommandos sterben unter vielen anderen:

- Gregor Strasser, Hitlers ehemaliger Parteivize

- Gustav Ritter von Kahr, der 1923 den Hitlerputsch stoppte

- General Kurt von Schleicher, Hitlers Vorgänger als Reichskanzler, gemeinsam mit seiner Ehefrau

Nicht alle Opfer stehen mit Röhm oder Papen in Verbindung.

Viele Namen auf Heydrichs Liste stammen aus privaten Rachefeldzügen oder innerparteilichen Feindschaften. Genaue Zahlen gibt es bis heute nicht, doch Historiker gehen von rund 200 Toten aus – darunter etwa 50 hochrangige SA-Männer.

Hitler festigt seine Macht – das Ende der SA als politische Kraft

Am Abend des 30. Juni stoßen Offiziere der Reichswehr auf den „niedergeschlagenen Röhm-Putsch“ mit einem Gläschen Sekt an. Hitler hat mit dieser Aktion ein zentrales Ziel erreicht: Die Reichswehr steht geschlossen hinter ihm – Röhm, der offene Kritiker einer „bürgerlichen Armee“, ist ausgeschaltet.

Die SA wird massiv zusammengestutzt und auf eine Art Reserveorganisation reduziert: Marschieren, Repräsentieren, Katastrophenschutz – mehr bleibt nicht.

Die wahre Macht übernimmt nun die SS unter Himmler und Heydrich, die fortan Polizei, Gestapo und Konzentrationslager kontrollieren.

Nach Hindenburgs Tod: Der „Führer“ wird Alleinherrscher

Als Reichspräsident Paul von Hindenburg am 2. August 1934 stirbt, beerbt Hitler ihn in einer beispiellosen Machtübernahme. Bereits einen Tag zuvor hatte sich Hitler vom Kabinett das Gesetz unterschreiben lassen, das die Ämter des Reichskanzlers und Reichspräsidenten in seiner Person vereint.

Statt des Titels Reichspräsident führt Hitler ab sofort die Bezeichnung „Führer und Reichskanzler“ – und verlangt absoluten Gehorsam. Die Reichswehr muss ihren Treueeid nun nicht mehr auf die Verfassung oder das Vaterland, sondern persönlich auf Adolf Hitler leisten.

Ab sofort schwören deutsche Soldaten dem „Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler“ absoluten Gehorsam – und nicht mehr ihrem Land.

Die Volksabstimmung: Zustimmung unter Druck

Am 19. August 1934 lässt Hitler über seine neue Rolle abstimmen. Über 90 % der Wählerinnen und Wähler stimmen unter massivem propagandistischem Druck mit „Ja“. Damit ist die NS-Diktatur offiziell besiegelt.

Goebbels’ gleichgeschaltete Presse feiert die „Nacht der langen Messer“ als notwendigen Befreiungsschlag. In der deutschen Bevölkerung überwiegt das Gefühl von „Aufräumen“ und Ordnung.

Ab 1935 geht es dank der heimlichen Wiederaufrüstung wirtschaftlich aufwärts – der Großteil der Deutschen jubelt seinem „Führer“ aus echter Überzeugung zu.

Fazit: Eine Diktatur wird blutig gefestigt

Die Nacht vom 30. Juni 1934 ist ein Wendepunkt: Ab da ist Hitlers Macht endgültig gefestigt.

Im demokratischen Ausland misst man dem „Röhm-Putsch“ keine große Bedeutung bei; viele ausländische Beobachter und Journalisten bewerten die politischen Säuberungsaktionen im Sommer 1934 als eine Art mafiösen Bandenkrieg, in dem ein Bösewicht den anderen umbringt.

Nur einige wenige erkennen in der „Nacht der langen Messer” das, was sie ist: Hitler zeigt sich als Diktator, der über Leichen geht, um seine Macht zu sichern.

Mehr lesen:

1938 scheint das „Dritte Reich“ wirtschaftlich glänzend dazustehen – neue Autobahnen, Vollbeschäftigung, nationaler Stolz. Doch hinter der Fassade ist Deutschland fast pleite. Das angebliche Wirtschaftswunder seit 1933 wurde mit MeFo-Wechseln, Schulden und Tricks finanziert.

Nun folgt Teil zwei von Hitlers Plan: Krieg, Raub – und „Vernichtung durch Arbeit“.

Adolf Hitler, die deutsche Wirtschaft und der Zweite Weltkrieg

Copyright: Agentur für Bildbiographien, www.bildbiographien.de 2024, überarbeitet 2025

Buch- und Filmempfehlungen:

Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affilate-Links, die helfen, den Blog Generationengespräch zu finanzieren. Wenn Ihnen eine der angegebenen Empfehlungen gefällt und Sie das Buch (oder ein anderes Produkt) über diesen Link bestellen, erhält der Blog dafür eine kleine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen. Für Ihren Klick: Herzlichen Dank im Voraus!

Die Deutschen lieben ihren „Führer”, dazu braucht es ab 1935 nicht mal mehr Propaganda und Stürmerhetze. Der Journalist und Historiker Tillmann Bendikowski über das normale Leben der Volksgenossinnen und Volksgenossen, ihr Alltag zwischen Propaganda, Volksgemeinschaft und Führerkult. Der Alltag in dieser Zeit — und die Psychologie, die hinter dieser „Führerliebe” steckte. Sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Tillmann Bendikowski, Hitlerwetter: Das ganz normale Leben in der Diktatur: Die Deutschen und das Dritte Reich 1938/39* Pantheon Verlag, Taschenbuch, 2023

Die Machtergreifung 1933, der Mythos Autobahnbau, der Röhm-Putsch - und vieles mehr übersichtlich und sehr informativ beschrieben und mit tollen Bildern gezeigt. Der Werdegang Hitlers und der NSDAP und die ersten 1000 Tage des Nazi-Regimes in spannenden Texten und Fotos — sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

GEO Epoche, Deutschland unter dem Hakenkreuz, Teil 1: 1933 — 1936. Die ersten 1000 Tage der Diktatur*, Gruner + Jahr, 2013

Als „Märzgefallene” bezeichnet der Volksmund diejenigen, die nach der Märzwahl 1933 in die NSDAP eintreten — als absehbar ist, dass Hitler an der Macht bleiben wird. In dieser Zeit spielt Gereon Raths fünfter Kriminalfall — man ist mittendrin in der dunklen Zeit der ‘Machtergreifung’: Reichstagsbrand, Kommunistenhetze, die letzte Reichstagswahl im März 1933. Hitler-Gegner, seine Befürworter und die große schweigende Mehrheit, von denen viele hoffen, dass dieser Spuk bald zuende ist. Ein großartiger Kriminalroman vor historischem Hintergrund — sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Volker Kutscher, Märzgefallene*, KiWi-Taschenbuch, März 2016 (Märzgefallene Gratis-Download im Audible-Probemonat)

Die letzten 10 Wochen der Republik Die Intrigen und Ränkespiele hinter den Kulissen der Macht, die zum katastrophalen Ende der Weimarer Republik führten — verpackt in einem sehr lesenswerter Geschichts-Thriller. Ein Lehrstück, wie es nicht geht, das jeder kennen sollte. Sehr informativ und spannend zu lesen!

Zum Amazon-Angebot:

Rüdiger Barth, Hauke Friedrichs, Die Totengräber: Der letzte Winter der Weimarer Republik*, FISCHER Taschenbuch; 2019

Weiterführende Beiträge:

Joseph Goebbels ist der ergebenste Vasall Adolf Hitlers. Der „Führer” ist und bleibt sein Sonnensystem, um das sich sein ganzes Leben dreht. Kein anderer in Hitlers Führungsriege ist von ihm so abhängig wie Goebbels. Über das Leben und das Sterben von Joseph und Magda Goebbels:

Joseph und Magda Goebbels (2): “Der Bock von Babelsberg”

Der „Führer” als Gleicher unter Gleichen? Während Millionen Deutsche im „Dritten Reich“ jeden Pfennig zweimal umdrehen müssen, lebt einer im Luxus: Adolf Hitler. Der „Führer“ inszeniert sich als bescheidener Mann, häuft aber tatsächlich ein Millionenvermögen an. Wie Hitler Deutschland ausplünderte — und warum Diktatoren immer auch Oligarchen sind.

Hitlers Millionen: Wie sich der „Führer“ an Deutschland bereicherte

Kurt von Schleicher: Ende 1932 scheint Hitlers Aufstieg zur Macht endgültig gestoppt zu sein: Die NSDAP ist pleite, zerstritten und hat am 6. November 1932 – das erste Mal seit zwei Jahren – Wählerstimmen verloren. Und trotzdem ernennt der Präsident der Weimarer Republik, Paul von Hindenburg, Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler. Wie konnte das passieren?

1933 — Das Ende der Republik. Hitlers Aufstieg zur Macht

Bildnachweise:

Bundesarchiv, Bild 146‑1982-159–21A / CC-BY-SA 3.0

Nürnberg.- Reichsparteitag; Adolf Hitler und Ernst Röhm (SA-Uniform) Gespräch, 30. August — 3. September 1933

Von Bundesarchiv, Bild 146‑1982-159–21A / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5419284

Gregor Strasser (2. von links) im Kreis der Führungsgruppe der NSDAP bei einer Besprechung in Berchtesgaden im Sommer 1932 (Adolf Hitler, Gregor Strasser, Ernst Röhm and Hermann Göring during a gathering in Berchtesgaden in 1932)

Von Rudolf Vollmuth (+1943) — Berlin Document Centre, Gemeinfrei

Ernst Röhm (Mitte) kurz nach seiner Ernennung zum Minister ohne Geschäftsbereich im Kabinett Hitler (Dezember 1933). Rechts SA-Gruppenführer Karl Ernst, links Franz von Stephani (in der Tunika des Stahlhelms), Public domain

SA — Mitglieder kleben an das Schaufenster eines Berliner jüdischen Geschäfts ein Schilder mit der Aufschrift “Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden” Bundesarchiv, Bild 102–14468 / Georg Pahl / CC-BY-SA

Ernst Röhm (rechts) mit Kurt Daluege und Heinrich Himmler im August 1933

Von Bundesarchiv, Bild 102–14886 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5481337

Bundesarchiv, Bild 183-S00017 / CC-BY-SA 3.0, Franz von Papen im Jahre 1936

Franz von Papen Der deutsche Botschafter v. Papen, der im Auftrage der Reichsregierung in Ankara den Deutsch-Türkischen Freundschaftsvertrag unterzeichnete. Scherl Archiv [1936] [Franz von Papen (Porträt)] Abgebildete Personen: Papen, Franz von: Reichskanzler, Vizekanzler, Botschafter, Deutschland

Generationengespräch

Geschichte und Psychologie

Vergangenes verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen.

Dr. Susanne Gebert

Generationengespräch

Agentur für Bildbiographien

Geschenke made for Mama

Geschichte & Psychologie

Die Vergangenheit verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen