„Puppchen, Du bist mein Augenstern“: Das Geheimnis in alten Fotografien

In alten Fotografien kann ziemlich viel „Krimi“ stecken. Wenn man genau hinsieht, offenbaren sie manchmal völlig neue Aspekte in der Familiengeschichte. Oder neue Geheimnisse.

Wie aus einer Autobiografie plötzlich eine Auto-Biografie wurde. Denn: Auch unsere fahrbaren Untersätze erzählen Geschichte.

Urgroßvaters Puppchen-Sammlung

Mein Urgroßvater war ein Automobilist der ersten Stunde.

Er war ein begeisterter Auto- und Motorradfahrer und zwängte in jeder freien Minute mindestens eine seiner vier Töchter und/oder Gattin Olga auf die Sitze oder in den Sozius seines jeweils aktuellen Fahrzeugmodells.

So fuhr er mit ihnen von Chemnitz aus kreuz und quer durch Deutschland – erst durch das Kaiserreich, später durch die Weimarer Republik.

4 begeisterte Automobilisten der ersten Stunde mit ihren Autos und Motorrädern, Foto ca. 1913

Foto: Agentur für Bildbiographien

Dementsprechend sieht auch unser Fotoalbum aus:

Fotografien von Autos und Motorrädern unterschiedlichster Bauart vor unterschiedlicher Kulisse, mal mit anderen Automobilisten, mal mit der einen oder anderen seiner vier Töchter. Und natürlich sehr oft mit meiner Urgroßmutter, seiner Ehefrau Olga, im, auf oder neben dem jeweiligen Fahrzeug.

Der Fuhrpark meines Urgroßvaters und seine Reisen waren mir lange Zeit völlig egal, denn sein „Automobilisten“-Gen habe ich definitiv nicht geerbt.

Aber der Form halber und weil eben doch ein bisschen Familienstolz daran hängt, habe ich trotzdem bei einem Experten nachgefragt.

Die Antworten, die ich bekommen habe, waren überraschend und sehr spannend. Plötzlich wurden Urgroßvaters Automobile interessant, denn sie führten direkt in ein bislang unbekanntes Kapitel unserer Familiengeschichte.

Fahrspaß im Zweisitzer: Ein Wanderer-Puppchen in Aktion vor dem 1. Weltkrieg

Foto: Agentur für Bildbiographien

Das Puppchen der Wanderer Werke

Wie nicht anders zu erwarten, hatte mein Urgroßvater über die Jahre eine beachtliche Anzahl von „Wanderer“-Autos gesammelt und gefahren, wobei ihm vor allem das Modell „Puppchen“ am Herzen lag.

„Puppchen“ waren die niedlichen kleinen Autos (1,5 m breit, 3 m lang), die die Wanderer-Werke ab 1913 in Serie gebaut und verkauft haben.

Wanderer – ursprünglich ein Hersteller von Werkzeug- und Büromaschinen, Fahrrädern und Motorrädern in Schönau bei Chemnitz – ist relativ spät ins Automobilgeschäft eingestiegen.

Mit seinem „Wanderer 5/12 PS Typ W3“ (W3 für Wagen3), also dem „Puppchen“, landeten sie einen echten Verkaufsschlager: 8000 verkaufte Autos!

Unmittelbar nach 1918 waren Privatautos absoluter Luxus. Wer eins besaß, war seiner Zeit voraus — und hatte in der Regel einen Chauffeur, der einen kutschiert.

Das ändert sich in den 1920er Jahren schlagartig: Zwischen 1924 und 1932 vervierfacht sich die Zahl an Autos auf Deutschlands Straßen von 132.000 auf knapp eine halbe Million. Die Zahl an LKWs verfünffacht sich auf über 150.000 und die Zahl an Motorräder nimmt zwischen 1921 und 1931 sogar um das Dreißigfache auf 800.000 zu.

” … Vierhundertpfündige Kraftbolzen rülpsen roh daher im tiefsten Tone der Übersättigung. Schrille Pfeiftöne gellen darein. Riesenautos, Achthundertpfünder, die jeden Rekord nehmen, stöhnen, ächzen, quietschen, hippen und huppen. Motorräder fauchen und schnauben durch die stille Nachte”, zitiert Harald Jähner in seinem lesenswerten Buch Höhenrausch: Das kurze Leben zwischen den Kriegen* den Philosophen Theodor Lessing, der offenbar noch Schwierigkeiten hatte, sich an das neue automobile Zeitalter zu gewöhnen.

Der Erfolg des Puppchens basierte zum einen auf seinen hohen technischen Reifegrad: es fuhr immerhin 70 km/h schnell und galt auf Bergpässen als „Klettermaxe“.

Und dann war Wanderer für sein neues Modell noch ein sehr raffinierter Marketing-Coup eingefallen: In der 1913* uraufgeführte und sehr beliebten Operette Die keusche Susanne von Jean Gilbert stand im 1. Akt ein Wanderer W3 als Requisite auf der Bühne.

Folglich war der aus der Operette stammende Gassenhauer „Puppchen, Du bist mein Augenstern“ schnell in aller Munde und wurde zum Namensgeber für das erste serienreife Wanderer-Auto.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das „Puppchen“ erwachsen.

Es bekam mehr PS und wuchs vom Zweisitzer, bei dem Fahrer und Beifahrer(in) hintereinander sitzen mussten, zum Drei- und sogar Viersitzer.

Den Urgroßvater wird’s gefreut haben, hatte er doch mit Gattin und vier Töchtern insgesamt fünf Damen zu transportieren.

Sonntagsausflug in den 1920er Jahren mit den Automobilen

Foto: Agentur für Bildbiographien

Eine kurze Erfolgsgeschichte: Die Auto Union AG

Automodelle der Marke „Wanderer“ wurden bis in die 1930er Jahre produziert und waren als Inbegriff von Zuverlässigkeit und hoher Qualität sehr begehrt.

Wanderers Erfolgsgeschichte änderte sich schlagartig, als ab Herbst 1929 die Weltwirtschaftskrise weltweit viele Industriezweige ins Schlingern brachte. Darunter — als eine der ersten — auch die traditionsreiche deutsche Automobilindustrie, die überwiegend in Sachsen angesiedelt war.

Plötzlich wurde die erfolgsverwöhnte Sparte Automobilbau bei Wanderer zu einem Geschäft mit tiefroten Zahlen.

Das Wanderer Puppchen als Viersitzer: Mein Urgroßvater beim Ausflug mit Tochter (meiner Großmutter), Gattin Olga und der Schwägerin

Foto: Agentur für Bildbiographien

Die gesamte Wanderer-Motorradfertigung hatte man bereits an NSU und an das tschechische Unternehmen Janecek verkauft, trotzdem blieb Wanderer wirtschaftlich angeschlagen. Wer kauft schon Autos, wenn das Geld fürs Nötigste fehlt?

Bei der Dresdner Bank, dem größten Aktionär der Wanderer-Werke, wurden deshalb Überlegungen laut, auch den wichtigen Automobilbau abzustoßen. Soweit kam es nicht.

- 1932 fusionierten die Autohersteller Audi, Horch, DKW und der Mittelklassewagenhersteller Wanderer zu einer gemeinsamen Firma, die den Namen Auto Union AG bekam.

Aus Imagegründen produzierten alle vier Hersteller weiterhin unter ihrem eigenen Markennamen, als Zeichen ihres Zusammenschlusses wurden aber alle Fahrzeuge mit dem Firmenzeichen der Auto Union — vier ineinander verschlungene Ringe — versehen.

Übriggeblieben: Die vier ineinander verschlungenen Ringe der Auto Union

Foto: Agentur für Bildbiographien

Während ihres 16jährigen Bestehens war die Auto Union AG außerordentlich erfolgreich.

Unter ihrem Dach konnten Klein‑, Mittelklasse‑, Oberklasse und Luxusklassewagen angeboten werden: Im Jahr 1938 war in Deutschland jeder vierte zugelassene Personenwagen ein Automobil der Auto Union, die Gesellschaft war nach Opel der zweitgrößte Automobilhersteller Deutschlands.

Das Puppchen wird erwachsen: Wanderer W8 Typ NV 1936

Foto: Agentur für Bildbiographien

Der Zweite Weltkrieg änderte alles:

- 1940 wurde die gesamte zivile Autoproduktion der Auto Union eingestellt, alle Unternehmen mussten ab sofort für die deutsche Rüstung produzieren.

- 1945 legte die US-Armee sämtliche Betriebe still, in der “Sowjetisch Besetzten Zone” (SBZ) wurden alle Anlagen demontiert und als Reparation für Kriegsschäden in die UDSSR abtransportiert.

- 1948 wurde die Auto Union AG aus dem Handelsregister Chemnitz gelöscht.

Die vier ineinander verschlungene Ringe blieben trotzdem: Im nordbayerischen Ingolstadt, einem ehemaligen Vertriebszentrum der Firma, standen damals glücklicherweise einige während des Krieges militärisch genutzten Gebäude leer und waren unbeschädigt … aber das ist eine andere Geschichte.

Zu lange Cabrio gefahren?

Gegen verkühlte Muskeln und Gelenke …

ist ein Kraut gewachsen. Um genau zu sein: mehrere. Vereint mit Copaiba und als praktischer Stick bei verspannten und überarbeiteten Gelenken und Muskeln. Lässt sich leicht auftragen, zieht schnell ein und pflegt die Haut.

Mehr Infos:

Ein unbekanntes Ur-Puppchen?

In den Wanderer-Autos des Urgroßvaters kann man Kindheit und Jugend meiner Großmutter und ihrer Schwestern verfolgen, ziemlich genau datiert, da er sich regelmäßig die neusten Modelle zulegte.

Mittlerweile konnte vieles aus Urgroßvaters Modellpalette klassifiziert werden.

Fast alle Autos — bis auf eines.

Die Fotografie dieses Automobils ist auf das Jahr 1910 datiert und zeigt laut Familiengeschichte „Urgroßvaters erstes Auto“ Es soll außerdem eines der ersten Automobile gewesen sein, die in Chemnitz fuhren.

Foto: Agentur für Bildbiographien

Doch trotz der stolzen, liebevollen und jahrzehntelangen Betrachtung dieser Fotografie, war niemand auf die Idee gekommen, sich den Kühler des „ersten Autos“ genauer anzusehen.

Da ist nämlich — untypischerweise — nichts.

- Kein Schriftzug, kein Markenemblem, nichts, was auf die Herkunft dieses Automobils hinweist.

War Urgroßvater in seinen jungen Jahren etwa Fahrer eines „Geister“-Mobils?

Das wohl nicht, allerdings hat er ab 1903 über vierzig Jahre lang als Ingenieur (und später Betriebsleiter) für Schreibmaschinen bei den „Wanderer-Werken“ gearbeitet. Seine zweite Leidenschaft – neben Schreibmaschinen — waren wie gesagt Autos und Motorräder.

Plötzlich bekam mit dem Puppchen-Foto anno 1910 ein jahrelanges Familiengerücht ein ganz neue Bedeutung.

Hartnäckig hielt sich die Geschichte, dass mein Urgroßvater meine Urgroßmutter Olga verärgert habe, weil er zu Beginn der automobilen Phase bei Wanderer seinen Schreibmaschinen für kurze Zeit den Rücken gekehrt und stattdessen beim Konstruieren und Testen von Motorrädern und Puppchen geholfen habe.

Mein Urgroßvater — nicht nur ein braver (und ziemlich guter) Schreibmaschinen-Ingenieur und Familienvater, sondern auch ein waghalsiger Puppchen-Testpilot?

Beweise für seinen dienstlichen Ausflug in die Automobilsparte seines Arbeitgebers konnten nie gefunden werden.

Aber woher kam das Familiengerücht?

Ein verunfalltes Wanderer-Puppchen

Foto: Agentur für Bildbiographien

Ettore Bugatti bei Wanderer

Die emblemfreie Kühlerhaube könnte für das Gerücht über meinen Urgroßvater als Testfahrer sprechen (und dafür, dass Olga zu Recht sauer war. Welche Ehefrau sieht ihren Mann und Vater ihrer Kinder schon gerne als Testpilot in einem noch zu entwickelnden Auto-Modell — damals, ohne Airbags, Kopfstützen und Sicherheitsgurte?).

Neben neuem Spekulationsstoff für die familiäre Gerüchteküche könnte dieses Foto natürlich auch ein interessanter Baustein in der Firmengeschichte der „Wanderer-Werke“ sein.

Die Wanderer-Werke hatten auch mit dem damals noch unbekannten Ettore Bugatti verhandelt und von ihm einen Kleinwagen für zwei Monate zu Testzwecken erhalten. Später entschloss man sich in Chemnitz dann aber doch für die Entwicklung eines eigenen Wagens.

Bevor das „Puppchen“ – der W3 – schließlich 1913 das Licht der Welt erblickte und in Serie ging, hatte Wanderer ab 1903 den „W1“ (Wagen 1 oder „Wanderermobil“, heute im Verkehrsmuseum in Dresden zu besichtigen) und 1906 den viersitzigen „W2“ als Einzelstücke und Versuchsfahrzeuge gebaut.

Fest steht, dass keine dieser Möglichkeiten zum Familienfoto passt.

Die älteste Fotografie von Urgroßvaters erstem Auto,

ca. 1910

Foto: Agentur für Bildbiographien

“Urgroßvaters erstes Auto” ist angemeldet, ist ein Zweisitzer und hat die Kühlerform der ersten „Wanderer“-Jahre, ist also kein Bugatti.

Es hat kein Emblem, ist also weder ein “W1” und schon gar kein “W2”.

Ein unbekanntes Zwischenmodell? War der Urgroßvater auf Chemnitz’ Straßen mit einem Geistermobil unterwegs?

Wir wissen es nicht und werden es vermutlich auch nie herausfinden.

Es ist nur eine winzige Episode in der Geschichte der „Wanderer“-Werke und besonders in der „ganz großen“ Geschichte.

Und trotzdem ist es spannend, was man bei näherer Betrachtung so alles in den Fotoalben kleben oder stecken hat.

Genaues Hinsehen und Nachforschen lohnt sich …

Copyright: Agentur für Bildbiographien, www.bildbiographien.de 2013, überarbeitet 2025

Lesen Sie im nächsten Beitrag: Es gibt kaum eine Epoche, in der sich modisch so viel bewegt hat wie in den 30 Jahren zwischen dem wilhelminischen Kaiserreich und den Goldenen Zwanziger Jahre: Korsetts und Wagenradhüte flogen ebenso auf den Müllhaufen der Geschichte wie Hosenträger und Vatermörderkragen. Die spannende Geschichte der Mode zwischen 1900 bis 1930, ihre Auslöser und ihre Auswirkungen.

Humpelrock und Vatermörder: Die Geschichte der Mode von 1900 bis 1930

Buchempfehlungen:

Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affilate-Links, die helfen, den Blog Generationengespräch zu finanzieren. Wenn Ihnen eine der angegebenen Empfehlungen gefällt und Sie das Buch (oder ein anderes Produkt) über diesen Link bestellen, erhält der Blog dafür eine kleine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen. Für Ihren Klick: Herzlichen Dank im Voraus!

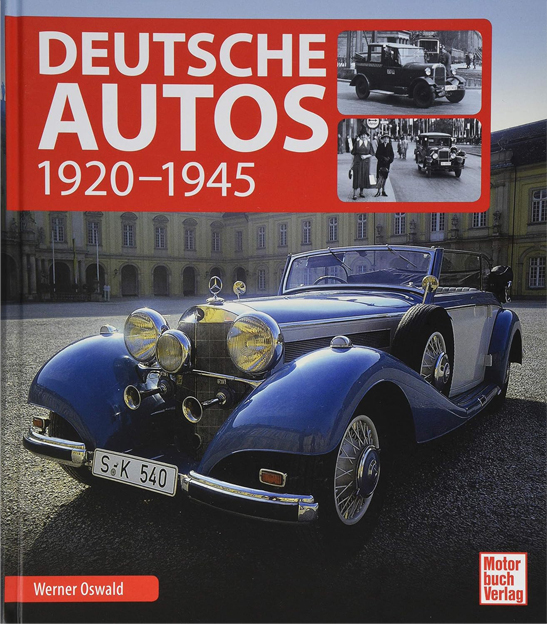

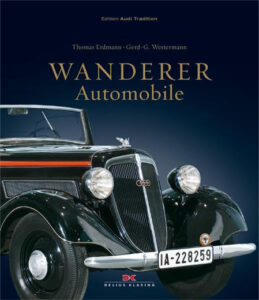

Die Geschichte der Automobilindustrie von Beginn der goldenen 1920er Jahre bis zum Ende des 2.Weltkriegs erzählt — mit wunderschönen Bildern aus einer längst vergangenen Zeit. Sogar für Autotechnik-Muffel (wie mich …): Ein tolles Buch!

Zum Amazon-Angebot:

Werner Oswald, Deutsche Autos: 1920 — 1945*, Motorbuch; 2019

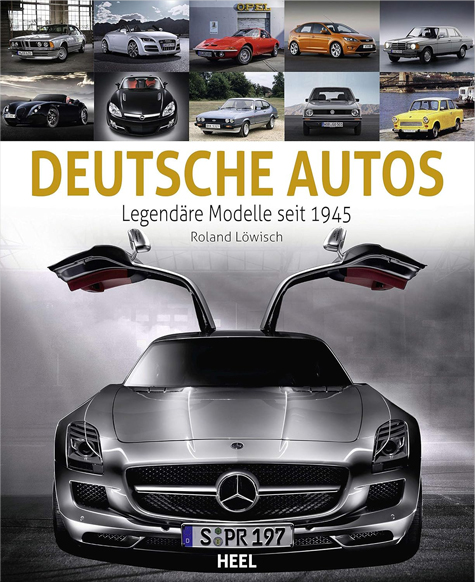

Ein Leckerbissen für alle Oldtimer-Fans: Angefangen bei den Autos der Wirtschaftswunder-Zeit bis zu den aktuellen Fahrzeuggenerationen alle wichtigen Modelle und Baureihen deutscher Automobilhersteller aus den letzten acht Jahrzehnten: Vom Messerschmitt Kabinenroller, der BMW Isetta, dem Porsche 911 oder die S‑Klasse von Mercedes-Benz ist alles dabei. Mit vielen tollen Fotos und Informationen — empfehlenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Roland Löwisch, Deutsche Autos: Die schönsten Modelle seit 1945*, Heel Verlag, gebundene Ausgabe, 2021

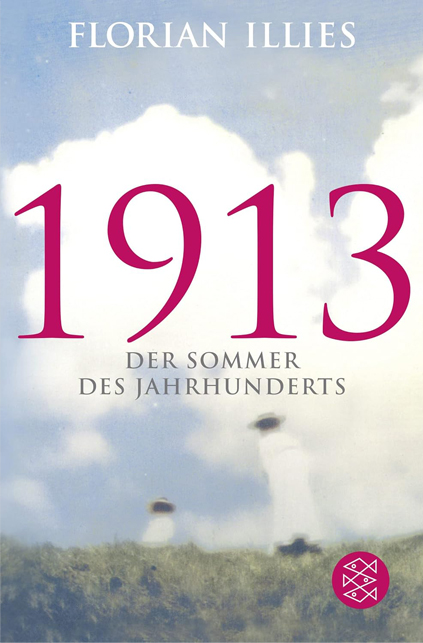

Florian Illies’ Meisterwerk über Könige und Kaiser, Rilke, Kafka, Stalin, Hitler und alle anderen, die 1913 zum Sommer des Jahrhunderts werden ließen. Hervorragend recherchiert und mit feiner Ironie geschrieben. Ein Buch, das mit kleinen Episoden eine ganze Welt erklärt — sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Florian Illies, 1913: Der Sommer des Jahrhunderts*, S. Fischer Verlag GmbH, 2015 oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Das kurze und aufregende Leben in der Zwischenkriegszeit 1918 bis 1933, in der alles neu war: Autos, Demokratie, Emanzipation, Kunst und nicht zuletzt die Liebe. Die Zeit der Weimarer Republik zwischen Aufbruch und Untergang beschreibt Harald Jähner in einem fesselnden und spannend geschriebenes Panorama: Sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Harald Jähner, Höhenrausch: Das kurze Leben zwischen den Kriegen*, Rowohlt Berlin; 3. Edition, 2022 oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Tipps und Tricks für die eigene Biografiearbeit, Wissenswertes über die digitale Bearbeitung alter Familienfotografien, Fragenkataloge und viele Inspirationen, was für nachfolgende Generationen aufgeschrieben werden sollte — für den leichteren Einstieg in die eigene Biografiearbeit.

Zum Amazon-Angebot:

Frag’ Opa: Wichtige Fragen an Oma und Opa* Agentur für Bildbiographien, 2015, Gebunden

Frag’ Oma: Wichtige Fragen an Oma und Opa* Agentur für Bildbiographien, 2015, Gebunden

Weiterführende Beiträge:

Biografie schreiben: Es reicht nicht mehr aus, die geerbten Fotoalben und Stammbücher zu hegen und zu pflegen – denn ihr Inhalt wird für nachfolgende Generationen wertlos, wenn das Wissen dazu verloren gegangen ist:

11 Tipps, die Sie beim biografischen Schreiben beachten sollten

Familiengeschichte: Alte Fotografien und Dokumente finden sich oft an den unmöglichsten Stellen. Oft sind sie dort, wo man sie niemals vermutet hätte. Ein kleiner Tipp für alle, die immer mal wieder zufällig über schöne und besondere Fundstücke stolpern: ein Ordner, ein paar Einsteckfolien, Trennblätter und ein winziges Plätzchen im Regal oder Bücherschrank.

Was tun mit alten Familienfotos und Dokumenten?

Die Kaiserzeit : Die wilhelminische Epoche und ein Kaiser auf der Suche nach dem “Platz an der Sonne”- zu Beginn des krisengeschüttelten 20. Jahrhunderts einfach der falsche Mann am falschen Platz. Über den letzten deutschen Kaiser, seine Ziele und Pläne, seine Untertanen — und seine Schiffe.

Ein Platz an der Sonne oder: Wilhelm, das “Großmaul”

Gründerzeit: Es sind Gründer wie Albert Ballin, die den Reichen und Schönen im ausgehenden 19. Jahrhundert das Leben schwer machen. Emporkömmlinge aus kleinen Verhältnissen, die eigene Unternehmen gründen und sich mit eisernem Willen und vor allem viel Biss Wohlstand und Einfluss erkämpfen. Ballin steigt nicht nur zum Generaldirektor der HAPAG auf, sondern wird auch enger Vertrauter und “Reeder des Kaisers”, was man bei Hofe in Berlin nicht gerne sieht.

Die Welt ist friedlos geworden. Albert Ballin, der Reeder des Kaisers

Geheimnisse: Wenn dunkle Geheimnisse ans Licht kommen, stellen sie alles infrage. Nichts kann so bleiben, wie es war, weder für den Geheimnisträger noch für den Belogenen. Aber Entdeckung und Enthüllung zerstören nicht nur, sie bieten auch eine Chancen zur Neuordnung. Soll man Geheimnisse enthüllen oder verschweigen?

Dunkle Geheimnisse

Bildnachweise:

Agentur für Bildbiographien

Generationengespräch

Geschichte und Psychologie

Vergangenes verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen.

Dr. Susanne Gebert

Generationengespräch

Agentur für Bildbiographien

Geschenke made for Mama

Wir schreiben Geschichte(n):

Ich bringe Ihre Lebens‑, Familien- und Unternehmensgeschichten ins Buch und unterstütze Sie als Ghostwriterin beim Schreiben Ihrer Texte.

Wir schreiben Geschichte(n)

Agentur für Bildbiographien:

Tolle Idee, Familiengeschichte aus Fotos über Autos & Familie abzuleiten, so nimmt das Auto noch heute einen Platz als wichtiges Familienmitglied ein, oder? Spannend, amüsant und treffend. Nicht nur, wenn es vor der Tür steht, schon lange vorher und am Ende ist jedes Auto ein wenig “my car is my castle…”

Grüße, Kerstin

DAS ist mal ein Spruch ganz in Urgroßvaters Sinn! 🙂 Aber wie wahr, das Auto war (und ist) ein nicht zu vernachlässigendes Familienmitglied. Weiterhin gute Fahrt und herzliche Grüße! Susanne