Wer war eigentlich „Stalin“? (2)

Lenins „Mann fürs Grobe“ ist ihm am Ende doch zu grob.

In seinem politischen Testament empfiehlt Lenin dringend, Stalin als allmächtigen Generalsekretär der Kommunistischen Partei Russlands abzulösen und einen anderen an seine Stelle zu setzen. Doch Lenins Mahnung kommt zu spät …

Stalin: Der große Terror

Stalin ist grob und unbeherrscht.

Es kann durchaus vorkommen, dass er mitten im Gespräch aus Ärger den Kopf eines Mitarbeiters packt und auf die Tischplatte knallt — und kurze Zeit später mit seiner schönen Stimme ein Lied anstimmt.

Das seltsame Temperament seines “prächtigen Georgiers” war auch Lenin aufgefallen und nach und nach hatte er seine Meinung über seinen potenziellen Nachfolger grundlegend geändert.

In seinem politischen Testament schreibt er:

„… Stalin ist zu grob, und dieser Fehler, der in unserer Mitte und im Verkehr zwischen uns Kommunisten erträglich ist, kann in der Funktion des Generalsekretärs nicht geduldet werden. Deshalb schlage ich den Genossen vor, sich zu überlegen, wie man Stalin ablösen könnte, und jemand anderen an diese Stelle zu setzen, der sich in jeder Hinsicht von dem Genossen Stalin nur durch einen Vorzug unterscheidet, nämlich dadurch, daß er toleranter, loyaler, höflicher und den Genossen gegenüber aufmerksamer, weniger launenhaft usw. ist.“

Wladimir Iljitsch Lenin, Brief an die KPDSU (Nachschrift vom 4. Januar 1923)

Doch es ist zu spät.

Das menschlich und politisch desaströse Urteil seines langjährigen Weg- und Kampfgefährten schadet Stalin nicht. Das Testament Lenins wird zwar bekannt, kann aber heruntergespielt werden.

Der georgische Schustersohn Josef Stalin schaltet nach Lenins Tod politische Gegner und ehemalige Gefolgsleute aus und reißt die Macht in der Sowjetunion an sich.

Vom Generalsekretär zum Sowjet-Zaren

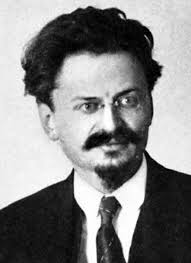

Als einer der Ersten ist Stalins alter Kampfgefährte und größter Widersacher Leo Trotzki (eigentlich: Lev Davidovich Bronshtein) an der Reihe, den Lenin für den fähigeren Mann hielt.

Allerdings habe der ein übersteigertes Selbstbewusstsein und ihm fehle der richtige Biss, so Lenins Urteil.

Leo Trotzki

Published by Century Co, NY, 1921 — File:Lev Trotsky.jpg

Mit Trotzki beginnt Stalin nach Lenins Tod das große Aufräumen: Ende 1927 wird er aus der Partei ausgeschlossen, später ins Exil gedrängt, wo er 1940 in Mexiko unter mysteriösen Umständen einem Eispickel zum Opfer fällt.

Den anderen Wegbegleitern und „Freunden“ Stalins geht es nicht besser: sie können sich ihrer Ämter und ihres Lebens nicht mehr sicher sein.

Ehemals enge Verbündete, beispielsweise langjährige Kampfgefährten wie Kamenew oder der Komintern-Führer Sinowjew, die Stalin noch aus vorrevolutionären Zeiten kennt, verlieren erst ihre Posten und dann ihre Parteimitgliedschaft.

Ab 1936 auch ihr Leben.

Ende der 1920er Jahre sind alle Konkurrenten und Kritiker beseitigt und Stalin ist uneingeschränkter Alleinherrscher der Sowjetunion. Ein offizielles Staatsamt hat er nach wie vor nicht, er ist “nur” Generalsekretär der sowjetischen KP.

Aber das reicht ihm.

Ab 1929 lässt er sich offiziell als „Woschd“ (Führer) titulieren.

Der erste Fünfjahresplan 1928–1933

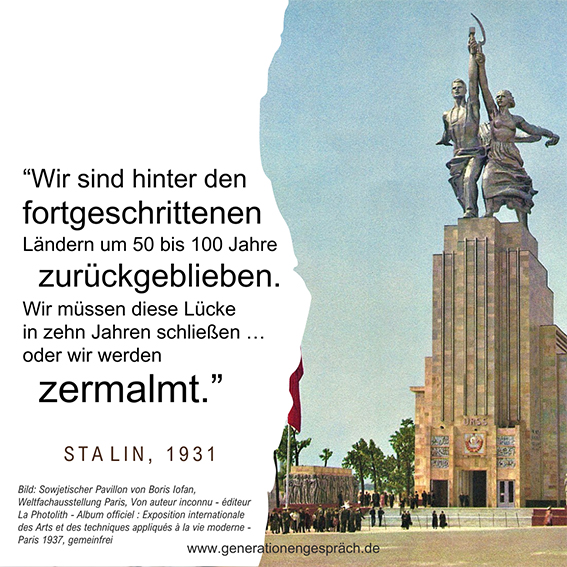

Die Rückständigkeit der Industrie im Vergleich zu anderen Nationen ist gewaltig und eines der größten Probleme der jungen Sowjetunion.

Wie die industrielle Aufholjagd gelingen soll und das Riesenreich vom bäuerlichen Agrarstaat in eine moderne Industrienation umgewandelt werden kann, ist unklar.

Man streitet sich.

Die Befürworter der „genetischen Sicht“ wollen zwar die Planwirtschaft, doch die Pläne sind eher gemäßigt und sollen auf realen Gegebenheiten und Fakten basieren, also sich am „Ist-Zustand“ orientieren.

Im Gegensatz dazu sehen die Anhänger der „teleologischen Sicht“ im Plan ein formendes und strukturierendes Element; der Plan ist das „Soll“, das wünschenswert ist, weitgehend unabhängig davon, was tatsächlich erfüllbar ist.

„Kommunismus sei Sowjetmacht plus Elektrifizierung.“

Wladimir Iljitsch Lenin, 1920

Stalin entscheidet sich nach langem Hin und Her für die „teleologische Sicht“, also für den Fünfjahresplan, der ambitionierte Ziele vorgibt, ohne sich allzusehr darum zu kümmern, ob diese Ziele tatsächlich auch umsetzbar sind.

Seine brachiale Industrialisierungspolitik, der Millionen Menschen zum Opfer fallen werden, beginnt mit dem ersten Fünfjahresplan, der von 1928 bis 1933 gültig ist.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Führungsriege der Sowjetunion eine als „NEP“ bekannte, relativ liberale Wirtschaftspolitik verfolgt: Zwar waren Schwerindustrie, Transportwesen, Banken, Groß- und der Außenhandel verstaatlicht, doch Landwirtschaft, Einzelhandel und Dienstleistungen lagen nach wie vor in privaten Händen.

Ikonen und Kakerlaken

Es sind die Bauern, die den Tribut zahlen müssen.

Mangels Kolonien, die das russische Reich nie hatte, und deren Menschen und Rohstoffe ausgebeutet werden könnten, soll die Landbevölkerung den „großen Umbruch“ leisten.

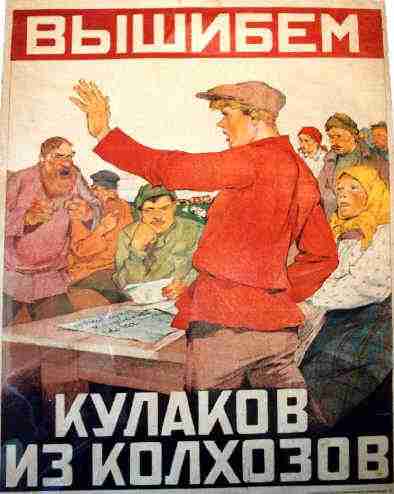

„Wir vertreiben die Kulaken aus den Kolchosen“ Propagandaplakat 1930

Die dörfliche Gemeinschaft, in der kurz nach der Revolution noch über Dreiviertel der Bevölkerung lebt, ist für die Bolschewiki sowieso eine gefährliche „terra incognita“.

Ein rückständiger Dorn im kommunistischen Auge, Sinnbild des zaristischen Russlands mit seiner spezifischen Mischung aus Wodka und Aberglaube.

„Ikonen und Kakerlaken“ wie es Trotzki einmal formuliert hat. Die kommunistische Basis lebt schließlich in den Städten und nicht auf dem Land.

Die „Kulaken“ (Eigentlich: Faust, im übertragenen Sinn: Wucherer), also wohlhabende Bauern, sind zunächst in der Propaganda, kurze Zeit später aber auch sehr real das neue Feindbild der roten Machthaber.

Bereits ab 1927 leiden sie unter Repressionen, müssen höhere Steuern zahlen und bekommen plötzlich weder Kredite noch Geräte.

Wer „Kulak“ ist, war eine Frage der Definition, und die änderte sich im Laufe der Zeit.

Ursprünglich gemeint waren die sogenannten „Mittelbauern“ – 1919 gehört dazu, wer zwei Häuser mit Blechdach, mehr als fünf Kühe oder Pferde oder mehr als 20 Schafe besitzt.

Im Jahr 1932 reicht es aus, einen Knecht oder Tagelöhner zu beschäftigen, um verdächtig zu sein. Manchmal war es auch schon gefährlich, eine Kuh zu besitzen.

Um nicht mehr als „Kulak“ zu gelten, verringerten viele Bauern ihre Anbauflächen und Viehbestände.

Und da die staatlich festgelegten Ankaufpreise sehr niedrig waren, verkauften die Bauern ihre Erzeugnisse lieber auf dem Schwarzmarkt oder verbrauchten sie selbst. Schon bald fehlen in den Städten Nahrungsmittel.

Das erzürnte den „Woschd“, der daraufhin die eigennützigen Landwirten per Definition zu Saboteuren und Konterrevolutionären erklärte.

Millionen Tote: Die “Entkulakisierung”

Am 1. Februar 1930 wird die Enteignung der „Kulaken” angeordnet.

Ihr Besitz wird requiriert, sie selbst sollen in den neu geschaffenen Kolchosen arbeiten.

Jeder Bauer, der passiven oder aktiven Widerstand leistet, Getreide versteckt oder vergräbt, ist zu erschießen oder in ein Lager einzuweisen, lautet eine Order des Politbüros an alle lokalen Parteikomitees.

Aus den Städten werden „Arbeiterbrigaden“geschickt.

Zehntausende meist junge und überzeugte Kommunisten fallen in die Dörfer ein, enteignen innerhalb weniger Wochen zehn Millionen Höfe und “siedeln” über 2,5 Millionen Menschen um.

Bau des Ostsee-Weißmeer-Kanals.

Auf dieser Großbaustelle wurden auch “Sondersiedler” als Zwangsarbeiter eingesetzt. (1932) Gemeinfrei

Das gibt der russischen Landwirtschaft den Rest.

Die im fernen Moskau angeordnete Zwangskollektivierung stellt die traditionelle bäuerliche Gemeinschaft von den Füßen auf den Kopf; Dorfstrukturen werden zerstört und ehemals frei wirtschaftende Bauern zu Tagelöhnern degradiert – es gibt zahlreiche Unruhen und Angriffe auf staatliche Emissäre.

Mindestens zwei Millionen „Kulaken“ werden von Geheimpolizei und Armee nach Zentralasien und Sibirien deportiert, Hunderttausende sterben an Hunger, Entkräftung und Seuchen.

Stalin ist das egal — er hat seine eigenen Themen:

” … Wir schreiben den 8. November 1932. Draußen leichter Schneefall. Im Kreml bereiten sich Nadja und Josef Stalin unterschiedlich auf das abendliche Dinner zur Feier des fünfzehnten Jahrestages der russischen Revolution vor. Stalin unterzeichnet gemeinsam mit Molotow Exekutionslisten für Aufständische, Verräter und Verdächtige, die am nächsten Tag liquidiert werden sollen. Und Nadja nimmt ein Bad. Sie schminkt sich sogar, was sie sonst nie tut, sie zieht das schwarze Kleid an, das ihre Schwester Anna ihr aus Berlin mitgebracht hat, mit Rosen bestickt. Sie dreht sich vor dem Spiegel. Ihre Schwester applaudiert und steckt ihr eine Teerose ins dunkle Haar.

Stalin kommt nach getaner Arbeit mit seinem innersten Kreis zum Essen zusammen, er hat eine abgewetzte Uniformjacke an, die grauen Haare stehen ihm zu Berge, mürrisch setzt er sich an die gedeckte Tafel. Es gibt georgisches Essen, zu seinen Ehren, Lamm, gesalzenen Fisch, ein bisschen Salat. Als er seine Frau am Tisch sieht, nimmt er keine Notiz von ihr. Sie beginnt mit ihrem Nebenmann zu flirten. Und laut darüber zu sprechen, wie sehr ihr die ukrainischen Bauern zu Herzen gehen, die an Hunger sterben.

Stalin sitzt ihr gegenüber und trinkt einen Wodka nach dem anderen. Dann fängt auch er an zu flirten, mit Galia Jegorowa, die es sichtlich genießt. Und die sich auch nicht wehrt, als Stalin anfängt, ihr kleine Kugeln, die er aus Brotteig geformt hat, in den Ausschnitt zu schnippen. Nadja beobachtet all das entsetzt von der anderen Seite des Tisches. Sie wird wütend. Sie redet immer lauter über Stalins brutales Vorgehen gegen die Bauern. Er will sie unterbrechen, hebt ein Glas und ruft: “Auf die Vernichtung aller Staatsfeinde! Nastrovje!” Alle anderen heben sofort ihr Glas — nur Nadja nicht. Er ruft ihr zu: “Hej, sauf mit uns!” Da entgegnet sie: “Ich heiße nicht Hej.” Eisige Stille. Alle erstarren. Nadja steht auf, lässt alles stehen und liegen, stürmt aus dem Saal. Molotows Frau läuft ihr nach, will sie beruhigen, drinnen lästern derweil die Männerlaut über die Launen hysterischer Weiber.

Irgendwann sehr spät in dieser Nacht kehrt Josef Stalin zurück in die heimische Wohnung. Ob er die Stunden davor mit seiner Tischdame verbracht hat oder draußen in einer Datsche, wo die Runde weiterfeierte, man weiß es nicht genau. Man weiß nur, dass er so betrunken ist, dass er irgendwann in sein Feldbett fällt, in dem er auch als Herrscher über ein riesiges Reich zu schlafen liebt, fernab vom Schlafzimmer seiner Gattin. Als er am nächsten Tag um elf Uhr aus schweren Träumen erwacht, sagt ihm das Hausmädchen, dass sich seine Frau in dieser Nacht erschossen hat. …“

Aus: Florian Illies, Liebe in Zeiten des Hasses: Chronik eines Gefühls 1929–1939*

Stalin und die Ukraine

Die neu geschaffenen Zwangskollektive arbeiten schlecht, die Produktionszahlen sinken.

In den Jahren von 1932 bis 1934 folgt der Katastrophe die nächste Katastrophe: Nach mehreren Missernten bricht eine Hungerkatastrophe aus, der Millionen Menschen zum Opfer fallen.

Am schlimmsten trifft es die Ukraine, wo rund 3,5 Millionen Menschen sterben.

Für Stalin sind die Ukrainer an ihrem Elend selbst schuld.

Er lässt die Grenzen zu anderen Sowjetrepubliken schließen, niemand darf dem Hunger entfliehen.

Dörfer, die ihr Abgabesoll für Getreide nicht erfüllen können, werden abgeschottet, Flucht vor dem Hunger ist ausgeschlossen.

Die Opfer des Hungers. Fußgänger und Leichen verhungerter Bauern auf einer Straße in Charkiw, 1933

Holodomor (ukrainisch Holo, Hunger; mor, Vertilgung) ist das ukrainische Wort für eine der größten Katastrophen in der Geschichte der Ukraine.

„Wer nicht arbeitet, soll nicht essen.“

Stalin

Jedem, der es wagt, widerspenstig zu sein, wird in der Sowjetunion eine fürchterliche Lektion erteilt.

Mit den hungernden Bauern, eine Art „innerer Kolonie“ (die einzige Kolonie der Sowjetunion, die ausgebeutet werden kann, andere gibt es nicht) geht allerdings auch sein Plan auf, die Sowjetunion so schnell wie möglich zu industrialisieren.

Denn “sein” Reich ist eines der rückständigsten weltweit und das Morden für den Fortschritt scheint eine unumgängliche Notwendigkeit zu sein.

Im Jahr 1931 verkündet er prophetisch:

Die Industrieproduktion steigt tatsächlich — bei der Zahl der produzierten Kraftfahrzeuge sbeispielsweise von 1929 mit 2500 Fahrzeugen auf 200.000 Fahrzeuge im Jahr 1937.

Massenmord zum Vergnügen?

Das größte Vergnügen” , hatte Stalin einmal zu seinem „Freund“ Kamenew gesagt, den er zusammen mit Sinowjew 1936 hinrichten lässt, „ist es, den Feind auszumachen, alle Vorbereitungen zu treffen und dann ins Bett zu gehen.

Ist das millionenfache grausame Morden in der Zeit der „Entkulakisierung“ sehr mühsam, aber doch noch einigermaßen mit der Notwendigkeit einer forcierten Industrialisierung rational begründbar, so verschlägt es Historikern angesichts der 1936 beginnenden Stalinistischen Säuberungen die Sprache.

Stalin und Dimitrow (rechts) in Moskau (1936)

Auslöser für die Phase des „großen Terrors“ ist die Ermordung des Leningrader Parteisekretärs Sergei Kirow im Jahr 1934, von der Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow später – ohne es zu beweisen – behauptet, Stalin habe den Mord selbst angeordnet.

Ob von ihm selbst befohlen oder nicht, der „Woschd“ nimmt den Tod seines Parteifreunds zum willkommenen Anlass, um mit dem „Gesetz vom 1. Dezember“ umgehend Notstandmaßnahmen zu erlassen.

Die ermöglichen es, echte oder vermeintliche Gegner ohne Gerichtsverhandlung zu verhaften und sofort zu bestrafen – bis hin zur Erschießung. Diese Möglichkeiten werden in den Monaten des Großen Terrors ausgiebig genutzt.

Nachvollziehbare Gründe für den „großen Terror“ gibt es nicht.

In den Jahren von 1936 bis 1939 wird knapp ein Prozent aller Sowjetbürger – insgesamt 1,5 Millionen Menschen – verhaftet, gefoltert und viele von ihnen hingerichtet.

1937 und 1938 gibt die Zentrale in Moskau sogar Quoten vor.

Dokumentiert ist beispielsweise ein Befehl Stalins vom 30. Juli 1937, gemäß dem mindestens 79 950 „ehemalige Kulaken, Kriminelle und andere antisowjetische Elemente” zu erschießen und 193 000 zu acht- bis zehnjähriger Lagerhaft zu verurteilen seien.

Die NKWD-Büros vor Ort suchten daraufhin in ihren Akten nach passenden Kandidaten, die dann verhaftet und gefoltert wurden, um Geständnisse und weitere Namen zu liefern.

Eine Troika aus dem örtlichen NKWD-Chef, dem örtlichen Parteichef und einem Staatsanwalt fällte die Todesurteile. Die Exekutionen fanden immer nachts statt, oft irgendwo im Wald.

Zwei Mann hielten den Gefangenen fest, ein dritter schoss ihm ins Genick.

Der Terror der Stalin-Ära

sehr bedrückend und hautnah in einem packenden Thriller erzählt.

Nichts für schwache Nerven, aber für alle, die mehr über die Stalin-Ära erfahren wollen, ein spannender und gleichzeitig sehr informativer Krimi zum Lesen oder Hören:

oder als Prime Video* (FSK 16)

Das “Warum” Stalins

Nach und nach wird fast die gesamte politische, intellektuelle, wirtschaftliche und militärische Elite der Sowjetunion ausgelöscht. Fast alle Revolutionäre, die sich 1917 als Bolschewiki an die Macht geputscht hatten, werden umgebracht. Die gesamte militärische Führung wird ausradiert.

Aber auch Hunderttausende sonstiger „Volksfeinde“ müssen sterben oder werden deportiert.

Unter Folter und in Schauprozessen werden Geständnisse erpresst, das Szenario einer riesigen Konterrevolution im Bund mit Trotzki, England oder Adolf Hitler wird als Rechtfertigung inszeniert.

Aber warum?

„Manchmal haben wir, wenn wir von den Gräueltaten der Geschichte hören, den Eindruck, die ideellen Motive hätten den destruktiven Gelüsten nur als Vorwand gedient“, formuliert es Sigmund Freud.

Für den Historiker Jörg Baberowski sind bei Stalin alle Kriterien der Psychopathie klar erfüllt: Gefühlskälte, Gewissenlosigkeit, ein manipulatives Verhältnis zur Umwelt und die Unfähigkeit, Reue oder Mitgefühl mit anderen Menschen zu empfinden.

Die Tragik jener Zeit ist, dass Stalin so handeln konnte, wie er es für richtig hielt.

Größtenteils unwidersprochen, denn auch für viele Intellektuelle jener Tage blieb er trotz aller offenkundigen Grausamkeiten ein Held: Lion Feuchtwanger, Ernst Bloch, Heinrich Mann oder auch Dashiell Hammett rechtfertigten die Moskauer Schauprozesse und verklärten die UDSSR zum Reich der Vernunft.

Für sie wie für viele andere bedeutet Stalin das Bollwerk gegen einen noch größeren Psychopathen, der die Welt zu dieser Zeit in Atem hielt: Adolf Hitler.

Copyright: Agentur für Bildbiographien, www.bildbiographien.de 2014 (überarbeitet 2025)

Lesen Sie im nächsten Beitrag: Ab März 1941 berichten immer mehr sowjetische Spione von einem nicht enden wollenden Strom deutscher Truppen, die Richtung Osten marschieren. Doch Stalin wiegelt ab: In Berlin gäbe es „Falken“ und „Tauben“, wobei Hitler zu den „Tauben“ zähle …

Wer war eigentlich „Stalin“? (3)

Buch- und Filmempfehlungen:

Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affilate-Links, die helfen, den Blog Generationengespräch zu finanzieren. Wenn Ihnen eine der angegebenen Empfehlungen gefällt und Sie das Buch (oder ein anderes Produkt) über diesen Link bestellen, erhält der Blog dafür eine kleine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen. Für Ihren Klick: Herzlichen Dank im Voraus!

Das verkalkte Hirn der Weltrevolution“

Als Lenin 1924 nach mehreren Schlaganfällen stirbt, finden die Pathologen in seinem Leichnamen kein Blutgefäß ohne massivste arteriosklerotische Ablagerungen. Nicht passenden für einen Mann von 53 Jahren. Es sei denn, … Medizinhistoriker Gerste beschreibt faktenreich und spannend die Krankheiten, die Geschichte geschrieben haben. Sehr lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Roland D. Gerste, Wie Krankheiten Geschichte machen: Von der Antike bis heute*, Klett-Cotta, 2022, oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Eine traumatisierte Gesellschaft, die Gewalt, Trauma und Angst in Schockstarre hinnimmt. Der langjährige Russland-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung gibt am Beispiel von fünf aufwühlenden Kriminalfällen einen sehr lesenswerten Einblick in die russische Gesellschaft heute und die Gründe, die dazu geführt haben. Ein sehr empfehlenswertes Buch!

Zum Amazon-Angebot:

Julian Hans, Kinder der Gewalt: Ein Porträt Russlands in fünf Verbrechen*, Beck Paperback, 2024

Zaristen, Trotzkisten, Stalinisten - und die Zerrissenheit der Weimarer Republik zwischen Links und Rechts ist die Hintergrundgeschichte der packenden Gereon-Rath-Krimireihe von Volker Kutscher, die im Berlin der 1920er Jahre spielt. Der erste Band spielt vor dem Hintergrund der blutigen Mai-Unruhen in Berlin 1929 — Vorlage für Tom Tykwers großartige Fernsehserie Babylon Berlin — Collection Staffel 1–4*

Zum Amazon-Angebot:

Volker Kutscher, Der nasse Fisch*, Piper Taschenbuch; 2. Auflage, 2020, oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Der Historiker Jörg Baberowski über Stalins Gewaltherrschaft, seinen Motiven und die Strukturen, die es ermöglicht haben, das ein Psychopath wie er so viel Macht erlangen und unzählige sinnlose Verbrechen im Namen von Sozialismus und Fortschritt begehen konnte. Lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Jörg Baberowski: Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt*, C.H.Beck; 4. Edition, 2022

Mord, Terror und Intrigen: Das Leben des “roten Zaren” als spannende Biografie voller Details aus Briefen, Tagebüchern und persönlichen Gesprächen über Stalin und seinen Hofstaat. Lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Simon Sebag Montefiore: Stalin: Am Hof des roten Zaren*, Klett-Cotta; Taschenbuch, 2023

Professor Karl Schlögel gilt als einer der besten Kenner der russischen und sowjetischen Geschichte. In diesem spannenden Buch beschreibt er den Alltag, die Menschen, Hintergründe und Abgründe — und sagt Entwicklungen voraus, von denen viele von uns im Februar 2022 überrascht worden sind. Ein Buch, das man nur ungern aus der Hand legt. Lesenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Karl Schlögel, Das sowjetische Jahrhundert: Archäologie einer untergegangenen Welt*, C.H.Beck Verlag, Paperback, 2020

Die langjährige Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunk Sabine Adler beschreibt in ihrem lesenswerten Buch Land und Leute; die Geschichte Russlands und der Sowjetunion, das Ideal des “Sowjetmenschen”, das mangels Vergangenheitsbewältigung nie durchbrochen worden ist. Und sie beschreibt Putin. Ein kleiner Mann mit riesigem Ego, der so gern als ganzer Kerl gesehen werden möchte, dessen tiefe narzisstische Verletzung aber vermutlich nicht nur Küchenpsychologie ist. Sehr informativ und spannend geschrieben. Empfehlenswert!

Zum Amazon-Angebot:

Sabine Adler, Was wird aus Russland?: Über eine Nation zwischen Krieg und Selbstzerstörung* Ch. Links Verlag; 2024, oder als Audible/Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)

Weiterführende Beiträge:

Hitler oder Stalin? Im Sommer 1936 trifft die Welt zwei Mal aufeinander: Bei der Olympiade in Berlin und auf den Schlachtfeldern des Bürgerkriegs in Spanien. Ein Jahr, das verheißungsvoll und mit der Hoffnung begonnen hat, den Hitler-Irrsinn endlich gemeinsam stoppen zu können, endet in einem Rausch aus Blut und Terror.

1936: Das Jahr des Scheiterns

Stalin I: Iosseb Wissarionowitsch Dschugaschwili, genannt Stalin, gilt neben Adolf Hitler als einer der grausamsten Diktatoren in der Geschichte der Menschheit. Als Lenins „Mann fürs Grobe“ beginnt er seine Karriere mit Intelligenz und Skrupellosigkeit. Durch menschenverachtende Härte wird er ab 1924 zum allmächtigen KP-Generalsekretär — und zum gefürchteten Alleinherrscher über die Sowjetunion.

Wer war eigentlich Stalin? Teil 1

Stalin in Deutschland: 1923. Fünf Jahre sind seit dem Ende des Weltkrieges vergangen, aber Deutschland kommt nicht zur Ruhe. In Hamburg üben die Kommunisten Weltrevolution und für wenige Stunden gibt es eine „Sowjetrepublik Stormarn“. Ernst Thälmann, Hamburgs charismatischer KPD-Führer, bringt sich für seine weitere Karriere in Stellung, Stalin und Hitler mischen auch mit.

Hamburg auf den Barrikaden

Schwarze Pädagogik: Schläge und schweigen, verdrängen und neu inszenieren, sind die Muster, die Kinderseelen brechen und das Konzept der ‘Erziehung mit harter Hand’ von einer Generation auf die nächste überträgt. Über Alice Miller, Hitlers Mitläufer und Mörder und über schwarze Pädagogik, die aus Opfern Täter macht.

Die Erlaubnis zu hassen

Das “Unternehmen Barbarossa”: Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet der sonst bis zur Paranoia misstrauische Stalin die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Aber auch Stalin kann sich nicht vorstellen, dass Hitler und seine Generäle so verrückt sein könnten, einen Zweifrontenkrieg zu wagen.

Hitlers Krieg: 1941

Weiterführende Links:

Stalin und der sadistische Macho-Kult des Tötens. Über das Buch „Verbrannte Erde“ von Jörg Baberowski, Professor für Osteuropäische Geschichte an der Berliner Humboldt-Universität

https://www.welt.de/kultur/history/article13885068/Stalin-und-der-sadistische-Macho-Kult-des-Toetens.html

Bildnachweise:

Original: Delegierte des 8. Kongresses der russsischen KP (Bolschewiki), Februar 1919. Autor Unbekannt, Gemeinfrei

Trotzki: commons.wikimedia.org/ Published by Century Co, NY, 1921 — File:Lev Trotsky.jpg

„Wir vertreiben die Kulaken aus den Kolchosen“ (Propagandaplakat aus dem Jahr 1930), Von Unbekannt — https://www.historywiz.com/reasons.htm, Gemeinfrei

Bau des Ostsee-Weißmeer-Kanals. Auf dieser Großbaustelle wurden auch Sondersiedler als Zwangsarbeiter eingesetzt. (1932) Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1319012

Personal portrait photo of Nadezhda Alliluyeva, gemeinfrei

Die Opfer des Hungers. Fußgänger und Leichen verhungerter Bauern auf einer Straße in Charkiw, 1933 (Bild: Gareth Jones). Foto aus der Sammlung von Kardinal Theodore Innitsyra (Archiv der Diözese Wien). Basil Marochko (Institut für Geschichte der Ukraine), Von Alexander Wienerberger — [1] [2], Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3120021

Stalin und Dimitrow (rechts) in Moskau (1936), Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116040

Generationengespräch

Geschichte und Psychologie

Vergangenes verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen.

Dr. Susanne Gebert

Generationengespräch

Agentur für Bildbiographien

Geschenke made for Mama

Wir schreiben Geschichte(n):

Ich bringe Ihre Lebens‑, Familien- und Unternehmensgeschichten ins Buch und unterstütze Sie als Ghostwriterin beim Schreiben Ihrer Texte.

Wir schreiben Geschichte(n)

Agentur für Bildbiographien: