Albert Ballin, der „Reeder des Kaisers“

Es sind „Emporkömmlinge” wie Albert Ballin, die sich mit eisernem Willen Wohlstand und Einfluss erkämpfen und damit den Reichen und Schönen im ausgehenden 19. Jahrhundert das Leben schwermachen.

Am Ende scheitert der „Reeder des Kaisers” aber dann doch an seiner Herkunft und an der größten Aufgabe seines Lebens — der Frage nach Krieg oder Frieden im Jahr 1914.

Visionär und Marketing-Genie: Albert Ballin erfindet die Kreuzfahrt

Bei der Taufe des neuen Flaggschiffs der HAPAG unterläuft Albert Ballin ein peinlicher Fehler.

Der Skandal ist perfekt, denn der neue Luxus-Liner wird auf den Namen „Augusta Victoria“ getauft — dabei weiß doch jeder, dass die Kaiserin, Gattin des schiffeverliebten Wilhelm II., sich mit “e” und nicht mit “a” schreibt; sie heißt „Auguste Victoria“

Auguste Viktoria, Deutsche Kaiserin (1858–1921) – Porträt 1908 von Philip Alexius de László.

Außerdem ist bekannt, dass die Kaiserin, nach der Ballin seinen stolzen neuen Schnelldampfer benannt hat, schnell seekrank wird und deshalb das Schiffefahren im Gegensatz zu ihrem Mann nicht liebt.

HAPAG-Chef Ballin lässt sich aber weder von solchen Petitessen noch vom Spott seiner Neider und Konkurrenten beeindrucken.

Im Januar 1891 sticht er auf der Augusta Victoria zusammen mit gutsituierten Passagieren zu einer luxuriösen „Excursion“ in See. Man bereist wochenlang das Mittlemeer und vergnügt sich auf dem Luxusdampfer und bei Zwischenstopps in 13 Häfen.

Seinen Kritikern, die über Ballins neue Idee der Luxus-Excursionen die Köpfe geschüttelt haben, vergeht sehr schnell das Kritisieren, denn die Reise wird ein voller Erfolg.

Das neue Geschäftsmodell „Kreuzfahrten“ ist geboren und spendiert der HAPAG in den auftragsarmen Wintermonaten ein einträgliches Nebengeschäft.

Kreuzfahrten, Ballinstadt und das Hotel Atlantic

Auch wenn nicht immer alles glatt geht, ist und bleibt Ballin ein früher Meister in Sachen Marketing, der es geschickt versteht, Gemeinsinn mit Geschäftstüchtigkeit zu kombinieren.

1901 lässt Ballin auf der Elbinsel Veddel Ballinstadt errichten, Massenunterkünfte, in denen die Habenichtse unter den Auswanderern gut verpflegt und medizinisch versorgt werden, bevor sie ihre Schiffspassage nach Amerika antreten — mit dem positiven Nebeneffekt, dass die, die mit der HAPAG reisen, gesünder sind und von der Einwanderungsbehörde in den USA seltener zurückgeschickt werden.

Das spricht sich in Auswanderer-Kreisen schnell herum, ist gut für die PR und damit auch gut für’s Geschäft.

Für die besser betuchten Reisenden der Hamburg-Amerika-Linie lässt Ballin 1909 das Hotel Atlantic bauen. Damit hat er das erste Rundum-Sorglos-Paket in der Geschichte der Passagierfahrt erfunden, für bettelarme Reisende ebenso wie für gut situierte.

Abschaum der Menschheit

Als Albert Ballin 1857 als jüngstes von 13 Kindern in Hamburg zur Welt kommt, sieht nichts nach einer Weltkarriere aus.

Sein Vater ist ein aus Dänemark stammender Jude, der sich nach dem Großen Brand 1842 am Baumwall mit der Passage-Agentur Morris & Co. selbstständig gemacht hat.

Passage-Agenturen sind die Schleuser-Banden des 19. Jahrhunderts.

Sie sorgen für das menschliche Frachtgut im boomenden transatlantischen Schiffsverkehr.

Das ist zwar legal, aber die Konkurrenz ist hart, weshalb die Geschäftspraktiken der meisten Vermittler nicht immer Grenzen von Gesetz, Moral und Menschlichkeit einhalten.

In den Augen der ehrbaren Hamburger Bürger sind Ballins Vater und seine Kollegen nichts weiter als ein „Abschaum der Menschheit“.

Wie alle anderen Agenturen vermittelt Morris & Co. die Auswanderer aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Polen und Russland an große Reedereien weiter und kassiert für jeden neu gewonnenen Passagier, der sich die Fahrt ins gelobte Land – nach Amerika – leisten kann, ein Kopfgeld.

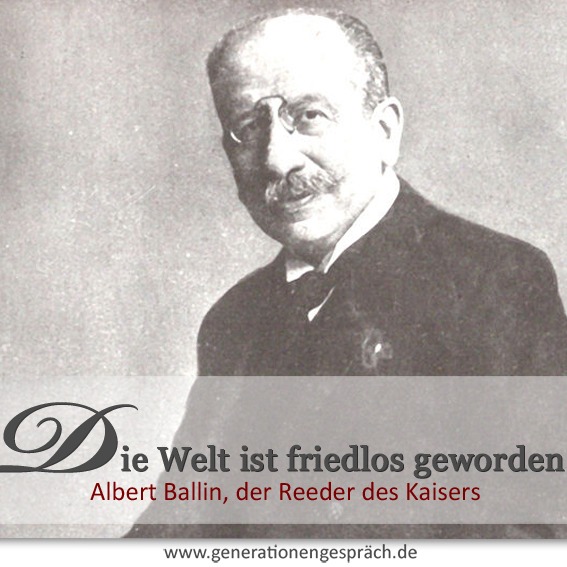

Hamburgs Gängeviertel, 1893 – Symbol für die sozialen Gegensätze der Kaiserzeit. Historische Aufnahme, gemeinfrei.

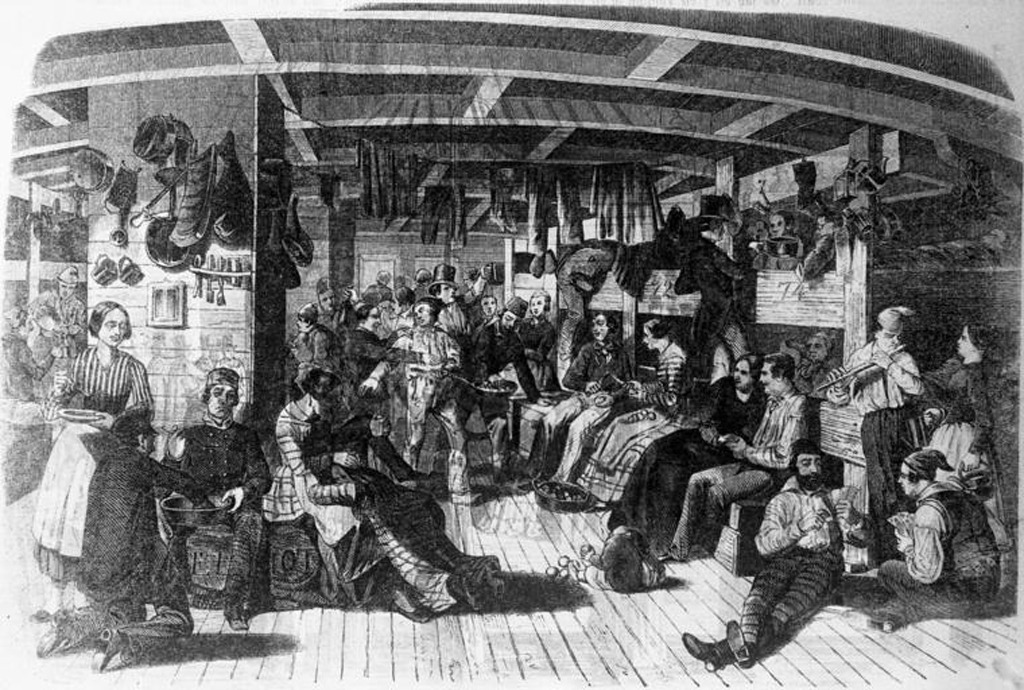

Bis zu ihrer Überfahrt werden die angeworbenen Auswanderer, die oft ihr letztes Hemd opfern müssen, um ihre Schiffs-Passage bezahlen zu können, im Hamburger Gängeviertel zusammengepfercht, wo sie unter erbärmlichen Umständen im Dreck und mit nicht mehr als einem notdürftigen Dach über den Kopf, hausen.

Es sind die Ärmsten der Armen, die hier in Hamburg zusammenkommen.

Und selbst die werden oft noch von den Passagevermittlern über den Tisch gezogen, bevor man sie verlädt und tief im Bauch eines Transatlantikdampfers auf die lebensgefährliche Reise in die neue Welt schickt.

Albert Ballins Gründerzeit

Vielleicht ist es gerade seine bescheidene Herkunft, die Ballins ungeheuren Ehrgeiz anstachelt.

Er ist 17 Jahre alt, als sein Vater stirbt und er das Geschäft übernehmen muss — und sich in die Arbeit stürzt, in der Regel 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.

Er, der nur wenige Jahre die Schulbank einer jüdischen Volksschule gedrückt hat, bereist neben seiner Arbeit als Passage-Vermittler immer wieder das damalige Zentrum der Seefahrt — Großbritannien — spricht bald fließend Englisch und lernt, sich wie ein Gentleman zu kleiden und zu benehmen.

Der junge Ballin entwickelt ein Gespür für Menschen, Märkte und Modernität — und knüpft dank seines Charmes und seines einnehmenden Wesens wertvolle Kontakte.

Das Geschäft mit Schiffspassagen läuft gut, die Zeiten sind für fleißige Agenten wie Ballin günstig.

Denn Ende der 1870er Jahre herrscht im neu gegründeten deutschen Kaiserreich eine verheerende Wirtschaftskrise und die Menschen fliehen in Scharen vor Hunger und Elend aus ihrer Heimat.

Im Jahr 1879 verlassen 25.000 Emigranten Deutschland, zwei Jahre später sind es schon über 100.000.

Eine gute Einnahmequelle werden zunehmend osteuropäische Juden, die vor den immer wieder aufflammenden Pogromen in ihren Heimatländern fliehen. Albert Ballins Agentur wird in nur wenigen Jahren zu einer der erfolgreichsten in Hamburg und fertigt fast ein Drittel aller über England reisenden Emigranten ab.

Mit Zwischendecks und Dumping-Preisen gegen die HAPAG

Ballins Passage-Agentur Morris & Co. vermittelt Schiffspassagen über England; die Passagiere werden zunächst mit kleinen Schiffen nach Großbritannien gebracht, wo sie für die Transatlantikfahrt auf große Überseedampfer umsteigen müssen.

Jetzt möchte Ballin richtig ins Massengeschäft mit der Auswanderung einsteigen, und zwar ohne den Umweg über England und wie die HAPAG direkt ab Hamburg.

Seine Idee, mit der er den Preiskrieg gegen den etablierten Big Player im Auswanderer-Geschäft gewinnen will: Zwischendecks.

Durch einen glücklichen Zufall (und mit etwas Überredungskunst) gelingt es ihm, den Miteigentümer der Carr-Linie, Edvard Carr, zu überzeugen, die Zwischendecks in zwei neugebauten Frachtschiffen mit mehr Platz für mehr Menschen auszustatten.

Statt enger Kabinen gibt es nur noch große Mehrzweckräume, die tagsüber als Aufenthalts- und nachts als Schlafräume genutzt werden. Als Ausgleich haben alle Passagiere Zugang zu den offenen Decks — bislang war das ein Privileg für Reisende der 1. und 2. Klasse.

Auswandererschiff „Samuel Hop“, Passagierdeck, April 1849 – Deutsche Auswanderer auf dem Weg in die Neue Welt. (Bild: Bundesarchiv Bild 137–041316)

Mit der ‚Zwischendecklösung‘ können auf den Schiffen Hunderte Menschen mehr befördert werden.

Zu Dumpingpreisen: Eine direkte Transatlantikfahrt mit der Carr-Ballin-Linie von Hamburg nach New York kostete im Vergleich zum Hapag-Angebot nur noch etwa die Hälfte (ungefähr 60 bis 80 Mark pro Passagier).

Ballin ist gerade einmal 24 Jahre alt — ein sehr erfolgreicher 24jähriger — , als er die altehrwürdige HAPAG (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft), bis dahin unangefochtene Nummer Eins unter den Hamburger Reedereien, auf’s Korn nimmt.

Vom Jung-Reeder ins HAPAG-Direktorium

Der Preiskampf mit der jungen Konkurrenzlinie beginnt für die Hapag sehr schnell ruinös zu werden.

Jung-Reeder Ballin nimmt ihr im Transatlantikgeschäft so viele Kunden ab, dass Hamburgs Schwergewicht unter den Reedereien ernsthaft in Schwierigkeiten zu geraten droht.

Schließlich zieht man die Notbremse und greift zur klügsten und effizientesten Methode, um einen lästigen Mitbewerber loszuwerden: Das HAPAG-Direktorium holt Ballin in die Firma.

Albert Ballin ist gerade einmal 29 Jahre alt, als er 1886 zum „Leiter der Passageabteilung“ der Hapag berufen wird.

Hatte er es mit Gründergeist und Ideenreichtum bei der Carr-Ballin-Linie zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht, so ist das Jahresgehalt von 10.000 Mark, das er jetzt erhält, im Vergleich dazu fürstlich.

Aus dem „Abschaum der Menschheit” ist ein angesehener Hamburger Bürger geworden: Bereits im Jahr 1882 kann er das hamburgische Bürgerrecht erwerben, das nur wohlhabenden Personen offensteht, die regelmäßig Steuern zahlten.

Die Hamburg-Amerika-Linie

Die Ära Albert Ballin wird zu einer der erfolgreichsten in der Unternehmensgeschichte der HAPAG werden.

Ballin lässt sich als neuer Leiter der „Passageabteilung“ nicht viel Zeit und beginnt bereits kurz nach seiner Ernennung mit dem Ausbau der Hamburg-Amerika-Linie.

Nach hitzigen Debatten im Direktorium werden neue Schnelldampfer angschafft, mit denen die Atlantiküberquerung eine Woche kürzer und für alle Reisenden deutlich komfortabler wird.

Historische Aufnahme des Luxus-Passagierschiffs SS Imperator der Hamburg-Amerika Linie (HAPAG), Stapellauf 1912. Als größter Passagierdampfer seiner Zeit verband das Schiff Hamburg mit New York und symbolisiert Deutschlands Flotten- und Wirtschaftsbestehen vor dem Ersten Weltkrieg.

„Schnellere Überfahrt” ist ein gutes Verkaufsargument für die zahlenden Gäste der 1. Klasse, für die zu jener Zeit etwa zwei Drittel eines Passagierdampfers reserviert sind — aber eben auch eins für die Masse an Emigranten, mit denen Reedereien den größten Teil ihres Gewinns erwirtschaften.

Die Auswanderer treten den weiten Weg nach Amerika nur einmal an, so Ballins Überlegung, aber sie haben Verwandte, Freunde oder ehemalige Nachbarn, die sich früher oder später möglicherweise auch auf den Weg über den Atlantik machen.

Wer als Reederei mit schnellen und komfortablen Schiffen einen guten Ruf hat, wird beim Wettbewerb um Passagiere die Nase vorn haben.

Hamburg als Tor zur Welt

Ballins Überlegungen beginnen bald, sich für die HAPAG zu rechnen.

Mit dem neuen jungen Chef in der Passageabteilung fährt Hamburgs größte Reederei auf Expansionskurs. Seine zukunftsweisenden und gewinnbringenden Ideen werden bemerkt, und bereits mit 31 Jahren wird er zum jüngsten Mitglied des Direktoriums berufen.

1899, Ballin ist 42 Jahre alt, wird er schließlich zum Generaldirektor der HAPAG ernannt.

Unter seiner Leitung wird die HAPAG zur größten Reederei der Welt — den Bremer Dauerkonkurrenten Norddeutsche Lloyd sticht er mit List und harten Bandagen aus.

Ballin baut nicht nur Schiffe, sondern ein ganzes System aus Luxusreisen, globaler Logistik und sozialem Fortschritt.

Seine Idee: Mobilität als Zukunft, Handel als Friedensinstrument.

Die HAPAG-Schiffe werden Symbole eines neuen Zeitalters; Namen wie Imperator, Vaterland und Bismarck prägen die Weltmeere – und stärken Hamburgs Ruf als Tor zur Welt.

Der Reeder des Kaisers

Mit Sicherheit war seine Majestät, der deutsche Kaisers Wilhelm II., kein einfacher Mensch. Aber Standesdünkel hat er im Gegensatz zu vielen seiner adligen Höflinge nicht. Vor allem nicht, wenn es um sein Lieblingsthema, die Seefahrt, geht.

Gleich nach seiner Thronbesteigung 1888 nimmt sich Wilhelm der bis dahin erbärmlichen kaiserlichen Flotte an und mit der Runderneuerung seiner Marine aus eigentlich Nichtvorhandenem begonnen.

Der letzte deutsche Kaiser: Kaiser Wilhelm II.

Gemeinsam mit seinem Admiral Alfred von Tirpitz peitscht er ein Aufrüstungsprogramm nach dem anderen durch den zunächst zögerlichen Reichstag und baut in nur zwanzig Jahren eine Flotte aus Schlachtschiffen auf, die selbst die lange Zeit milde lächelnden „Herrscher der Weltmeere“, die Briten, erblassen lässt.

Es ist also nicht verwunderlich, dass der seebegeisterte Kaiser sehr schnell auf den Generaldirektor der erfolgreichsten Reedereien seines Reiches aufmerksam wird (wenig später ist die HAPAG die erfolgreichste Reederei weltweit).

Im Sommer 1901 wird Albert Ballin zur Privataudienz nach Potsdam geladen. Der Kaiser und sein Reeder, beide fast im gleichen Alter, freunden sich an und in der Folgezeit ist Wilhelm häufig Gast im Hause Ballin (einer der Gründe, weshalb Wilhelm Hamburg so oft besucht).

Der „Krämer aus Hamburg”

Albert Ballin kommt gut mit dem launischen Kaiser zurecht.

Außer Ballins Charme schätzt Wilhelm auch dessen Geschäftssinn, seinen Gründergeist und sein untrügliches Gespür für gute PR.

Zur Kieler Woche jedes Jahr im Frühsommer lässt Ballin beispielsweise einen seiner Luxusdampfer in der Kieler Förde ankern, lädt Wilhelm und den kaiserlichen Hofstaat sowie hochrangige ausländische Gäste auf sein schwimmendes Hotel ein, und erfindet damit ein frühe Form der Business-Lounge, bei der sich Geschäft und Vergnügen diskret miteinander verbinden lassen.

Am kaiserlichen Hof in Berlin sieht man das enge Verhältnis zwischen seiner kaiserlichen Majestät und Ballin allerdings nicht gerne: Vom „Krämer aus Hamburg“ ist die Rede, man lästert mit gerümpfter Nase über die drohende „Verballinisierung“ und den „jüdischen Parvenü“.

Auf Ballins Einstellung zu Kaiser und Vaterland hat das keinen Einfluss: Er ist und bleibt ein glühender Patriot.

Zwischen Globalisierung und Nationalismus

„Parvenüs” — Emporkömmlinge — gibt es im Deutschen Kaiserreich in jener Zeit einige.

Es sind Männer jüdischer Abstammung wie Ballin oder die Brüder Emil und Walther Rathenau (AEG), die den technologischen Fortschritt und den großen Binnenmarkt des neuen Kaiserreichs ab 1871 nutzen, um Unternehmen zu gründen und zu expandieren, aber auch nicht-jüdischer Abstammung wie Werner von Siemens oder Friedrich Bayer.

Ihr Erfindungsgeist, ihre Fabriken und ihr mit wachsendem Wohlstand erwachendes Selbstbewusstsein verändern Deutschland — argwöhnisch beäugt und sehr zum Unmut von Vertretern und Vertreterinnen des alteingesessenen Adels.

Ballin glaubte an das Prinzip der ökonomischen Verflechtung.

Konkurrenzkampf ja — aber ohne Chauvinismus- und Kriegsgeschrei.

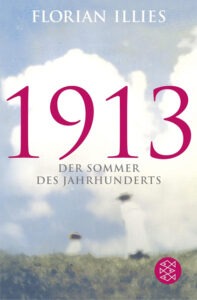

Albert Ballin (1857 — 1918), Generaldirektor der HAPAG und bedeutender Hamburger Reeder.

Aufnahme aus Sport & Salon, 26. August 1917, S. 9. Fotograf unbekannt, gemeinfrei.

Denn Krieg ist in der Regel nicht das, was international tätige Geschäftsleute wie Albert Ballin für ihre Unternehmen brauchen.

Als sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts die internationalen Krisen häufen und das deutsche Kaiserreich mehrmals am Rande eines Krieges steht, ist Ballin zunehmend besorgt

Er reist immer wieder nach London und Paris, teilweise in offizieller Mission, teilweise auf eigene Faust, um die Wogen mit Hilfe seiner guten Kontakte zu Politikern und Geschäftsleuten zu glätten.

Wachsende Kriegsgefahr

Denn ohne viel Federlesens hatte Wilhelm das von Bismarck sorgfältig austarierte innereuropäische Gleichgewicht ausgehebelt und steuerte direkt auf eine Katastrophe zu — „Viel Feind, viel Ehr”.

Die Briten sehen sich von der Schiffs-Armada des Kaisers zunehmend bedroht; erschwerend kommen noch die neu entwickelten Zeppeline als potenzielle Bedrohung aus der Luft dazu. Plötzlich bietet Englands Insellage nicht mehr den gewohnten Schutz, denn die Deutschen könnten sie ohne Probleme zu Luft und zu Wasser erreichen. Und angreifen.

Großbritannien reagiert schließlich auf die deutsche Flottenaufrüstung mit dem Stapellauf des ersten Schiffes der „Dreadnought“-Klasse, Schlachtschiffe einer völlig neuen Bauart, die denen der Deutschen weit überlegen sind.

Der letzte Sommer im Frieden

Florian Illies’ Meisterwerk über Könige und Kaiser, Rilke, Kafka, Stalin, Hitler und alle anderen, die 1913 zum Sommer des Jahrhunderts werden ließen.

Hervorragend recherchiert und mit feiner Ironie geschrieben — ein Buch, das mit kleinen Geschichten eine ganze Welt erklärt.

„Man benutzte ihn gerne für delikate Fälle”

Immer häufiger sprechen Militärs vom „überlangen Frieden“.

In Zeitungen und Büchern, Vorträgen, Universitäten, Schulen und Kneipen macht sich Kriegslust breit, immer häufiger wird über den Krieg als „reinigendes Gewitter” nachgedacht.

„Gott strafe England“ wird ab 1909 zur gebräuchlichen Begrüßungsformel im Kaiserreich.

Albert Ballins Bemühungen, den brüchigen Friden in Europa zu bewahren, bleiben vergeblich.

Die Briten signalisieren zwar Interesse, das maritime Hochrüsten zu beenden, – aber nur als die Stärkeren.

In Berlin ist man wenig beeindruckt und rüstet weiter auf.

Ballins Friedensmission scheitert vermutlich auch daran, dass man dem „jüdischen Parvenü“ aus Hamburg in Berlin keinen wirklichen Einfluss gewähren möchte.

„Man benutzte ihn gerne in delikaten Fällen”, schrieb Ballins Zeitgenosse Theodor Wolff später, „aber wenn er sich dabei den Hals gebrochen hätte, hätte man sich sehr gefreut“.

Schließlich wird Ballin krank.

Er leidet an Magen- und Nervenproblemen und versucht, sich mit großen Mengen Veronal und Bromwasser zu kurieren.

„Die Welt ist ein friedloser Ort geworden“ beklagt er einmal. Er bleibt im deutschen Kaiserreich einer der wenigen Mahner, die die Katastrophe des heraufziehenden Krieges vorausahnen.

1914: Das Versagen der Diplomatie

Sehr viel Geld hatte Kaiser Wilhelm II. in seine Kriegsflotte investiert, gebracht hat sie nichts: Wilhelms stolze Kriegsmarine wird während des Krieges durch die britische Seeblockade am Auslaufen gehindert und dümpelte zwischen 1914 und 1918 in ihren Heimathäfen.

Nur einmal, 1916, treffen britische und deutsche Verbände bei der Seeschlacht im Skagerrak aufeinander.

Die Schlacht endet unentschieden.

Als im November 1918 das Ende des Krieges schon abzusehen ist, wird der Einsatz eines marinen Himmelfahrtskommandos befohlen. Daraufhin meutert die Besatzung und hindert die Schiffe am Auslaufen.

Die Kieler Matrosen setzen damit das Fanal für das Kriegsende, Soldaten- und Matrosenräte rufen zur Revolution auf. Matrosen meutern, Unruhen sind an der Tagesordnung, entlassene Soldaten marschieren — und keiner weiß wohin.

Albert Ballins Untergang

Der erste Weltkrieg zerstört auch Albert Ballins Lebenswerk: 1918 liegt die HAPAG ebenso wie die gesamte deutsche Wirtschaft am Boden. Seine Schiffe wurden beschlagnahmt oder versenkt, seine Handelsrouten zerstört. Die HAPAG, einst Symbol deutscher Globalität, lag am Boden.

Am 9. November 1918 nimmt sich Albert Ballin mit Gift das Leben. Er wurde 61 Jahre alt.

Eigentlich soll er als Leiter der deutschen Friedensdelegation an der neuen Nachkriegsordnung mitarbeiten, aber er hatte keine Kraft mehr.

Der nach ihm benannte Luxusdampfer „Albert Ballin“, der nach jahrelanger Wiederaufbauarbeit 1923 für die HAPAG seine Jungfernfahrt antritt, muss 1935 in „Hansa“ umgetauft werden, weil sich NS-Funktionäre über den Passagierdampfer mit „jüdischem Namen“ beklagt hatten.

Ballin hinterließ keine politischen Manifeste, keine Memoiren, keine Reden.

Aber sein Leben war selbst ein Kommentar – über das Spannungsfeld zwischen Macht und Moral, Wirtschaft und Politik, Stolz und Menschlichkeit.

Er war kein Politiker, kein Soldat, kein Ideologe.

Er war ein Manager, ein Vermittler, ein Kosmopolit – und in seiner Tragik ein Symbol für den liberalen Teil des Deutschen Kaiserreichs, der 1914 unterging.

Mehr lesen:

Über den letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. (auch „das Großmaul”´genannt): Licht und Schatten der wilhelminischen Epoche, die Suche nach einem Platz an der Sonne und der Weg in den ersten Weltkrieg.

Ein Platz an der Sonne oder: Wilhelm, das Großmaul

Copyright: Agentur für Bildbiographien, www.bildbiographien.de 2015 (überarbeitet 2025)

Buchempfehlungen:

Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affilate-Links, die helfen, den Blog Generationengespräch zu finanzieren. Wenn Ihnen eine der angegebenen Empfehlungen gefällt und Sie das Buch (oder ein anderes Produkt) über diesen Link bestellen, erhält der Blog dafür eine kleine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen. Für Ihren Klick: Herzlichen Dank im Voraus!

Hamburg Geschichte (neu) entdecken: Hamburgs reiche Geschichte(n), die von Glanz und Aufstieg, von Wandel und Verlust erzählen. Dieses Buch lädt zu einer faszinierenden Zeitreise ein: Es zeigt, wie sich die Hansestadt immer wieder neu erfand – und was von ihren legendären Schauplätzen geblieben ist.

Ein Muss für alle, die Hamburgs Seele spüren und ihre Geschichte mit neuen Augen sehen wollen.

Zum Amazon-Angebot:

Matthias Schmoock, Hamburgs verschwundene Orte: Überraschende Geschichten aus der Hansestadt*, Bast Medien GmbH, 2021

Die Biografie über Albert Ballin: Eine Schatzkiste mit Briefen und Aufzeichnungen Ballins auf dem Dachboden seines Urenkels ist die Grundlage dieser reich bebilderten und spannenden neuen Biografie. Albert Ballin als geschickt agierender Unternehmer, als Politiker und raffinierter PR-Stratege, aber auch als Privatmann mit bislang unbekannten Seiten. Ein lesenswertes Buch!

Zum Amazon-Angebot:

Klaus Eichler, Albert Ballin: Vater-Unternehmer-Visionär*, Koehlers V.-G., Oktober 2018

Eine fotografische Zeitreise durch Hamburg: Albin Müllers eindrucksvolle Schwarzweiß-Aufnahmen zeigen die Stadt zwischen 1920 und 1970 – von Altona bis zum zerbombten Hafen, vom Alltag auf der Straße bis zum Wiederaufbau. Dieses liebevoll kuratierte Buch ist ein faszinierender Schatz für alle, die Hamburgs Seele im Wandel der Jahrzehnte entdecken wollen.

Zum Amazon-Angebot:

Bernd Nasner (Herausgeber), Albin Müller (Fotograf), Hamburg Fotografien 1920 — 1970*, Junius Verlag; 2024

Eine liebevolle Hommage an Hamburgs Hafen mit den faszinierenden Fotografien von Albin Müller.

Das Treiben auf dem Wasser und an den Kaikanten wird mit nostalgischem Blick wieder lebendig: Wie eine Hafenrundfahrt an Land führt es durch das Herz der Stadt, begleitet von maritimer Stimmung, echtem Hafenschnack und zeitlosen Momenten zwischen Frachtschiff und Fischkutter.

Zum Amazon-Angebot:

Bernd Nasner (Herausgeber), Albin Müller (Fotograf), die kleine Hafenrundfahrt: Eine Zeitreise durch den Hamburger Hafen*, Junius Verlag; 2025

Weiterführende Beiträge:

Der Erste Weltkrieg: Verdun ist eine kleine Stadt ohne große Bedeutung. Eigentlich ist sie kaum der Rede wert. Doch dann beginnt am Morgen des 21. Februar 1916 die deutsche Operation „Gericht“ und lässt die beschauliche Kleinstadt — wie 27 Jahre später auch Stalingrad — zum Synonym für die Grausamkeit und Sinnlosigkeit von Kriegen werden.

Die Frage ist: warum?

Die Hölle von Verdun — Der Krieg, der Seelen fraß

Zeitzeugen: Mit dem 20. Jahrhundert beginnt auch deutsche Automobilgeschichte. Viele große Namen wie Wanderer, Horch, NSU und andere kennt man heute gar nicht mehr. Trotzdem lohnt sich ein Blick zurück:

Puppchen, Du bist mein Augenstern. Das Geheimnis in alten Fotografien

Hamburg 1923: Fünf Jahre sind seit dem Ende des Weltkrieges vergangen, aber Deutschland kommt nicht zur Ruhe. In Hamburg üben die Kommunisten Weltrevolution und für wenige Stunden gibt es eine „Sowjetrepublik Stormarn“. Ernst Thälmann, Hamburgs charismatischer KPD-Führer, bringt sich für seine weitere Karriere in Stellung, Stalin und Hitler mischen auch schon irgendwie mit.

Hamburg auf den Barrikaden

Hamburg im Krieg: 10 Tage und Nächte lang bombardieren 3000 britische und US-amerikanische Flugzeuge in der “Operation Gomorrha” Hamburg und werfen dabei 9000 Tonnen ‘Material’ ab — zunächst ‘Wohnblockknacker’, anschließend Brandbomben. In der Nacht zum 28. Juli 1943 entzünden sie dadurch im Hamburger Osten einen Feuersturm, in dem über 30.000 Menschen sterben.

Hamburg 1943: Die Operation Gomorrha

Hamburg Historisch: Ein Streifzug durch die Geschichte der bekanntermaßen schönsten Stadt der Welt

Hamburg Historisch I Generationengespräch

Bildnachweise:

Auguste Viktoria, Deutsche Kaiserin, 1908“ von Philip Alexius de László — https://www.jssgallery.org, gemeinfrei

Blick ins Gängeviertel in Hamburg, 1893, gemeinfrei

Auswandererschiff “Samuel Hop” Deutsche Auswanderung, Auswanderer nach Amerika, Inneres des Auswandererschiffes “Samuel Hop” Von Bundesarchiv, Bild 137–041316 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5337519

The SS Imperator of the Hamburg America Line after A.F. Bishop,1912, Quelle: https://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=4720704, gemeinfrei

Kaiser Wilhelm II zwischen 1910 und 1914, E. Bieber, Hofphotograph, Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington D.C., public domain .

Albert Ballin, Sport & Salon August 26, 1917, p.9, Fotograf unbekannt, gemeinfrei

Generationengespräch

Geschichte und Psychologie

Vergangenes verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen.

Dr. Susanne Gebert

Generationengespräch

Agentur für Bildbiographien

Geschenke made for Mama

Geschichte & Psychologie

Die Vergangenheit verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen